-

2025년 크로아티아, 첫 두 달간의 핵심 뉴스 브리핑

- 경제·무역

- 크로아티아

- 자그레브무역관 윤태웅

- 2025-03-06

- 출처 : KOTRA

-

Keyword #대통령 #재선 #크로아티아 #인플레이션 #물가 #가격 제한 조치 #최저임금 #크르크섬 #LNG 터미널 #가스관 #원자력 #원자로 #SMR #경제 #도전 #미국 #보호무역 #수출

정치·경제·에너지·무역, 크로아티아의 변화와 도전

인구 수 만으로는 380만 명이라는 작은 시장으로 여겨지고 있는 크로아티아는 EU의 27번째 막내 회원국으로서 EU로의 통합을 위해 모든 역량을 발휘했다. EU가입 직후부터는 가용한 EU 보조금을 최대한 활용해 국가 경제개발 계획을 꾸준히 추진해 왔다. 그 결과, 2013년 EU 가입 당시 1만 유로에 불과했던 1인당 국민소득은 현재 2만 유로를 훌쩍 넘어섰고, 국가 발전 수준은 EU의 75%까지 따라잡는 장족의 발전을 이루어냈다. 2024년에는 국제 3대 신용평가 기관으로부터 모두 A등급을 받을 만큼 국제 신용도가 높아졌고 이를 발판삼아 정부는 2025년 OECD 가입을 앞당기기 위한 공공개선에 집중하는 등 글로벌 경제 무대에서의 위상을 더욱 강화하고 있다.

크로아티아는 2025년에 들어서자마자 1월 12일 대통령 2차 결선 투표 결과에 따른 정치적 이슈와 급격히 높아진 식품 가격으로 인해 1월 말부터 진행중인 소비자의 대형 유통업체에 대한 정기적인 보이콧 이슈로 연일 논쟁이 한창이다. 외부적으로도 EU 차원에서 고심중에 있는 미국 트럼트 대통령 2기 행정부의 상호주의 관세 정책에 대한 대응책 마련 등으로 골치아픈 이슈들이 끊임없이 전개되고 있다. 최근 두 달 동안 크로아티아에서 일어난 주요 사건들을 에너지 정책, 정치적 변화, 경제 동향, 노동 시장 및 원자력 발전 사업 등 다양한 분야에서 분석했다.

<2025년 1월 ~2월 크로아티아 핵심 뉴스 이미지>

[자료: ChatGPT 생성이미지]

조란 밀라노비치 대통령, 압도적 재선 성공

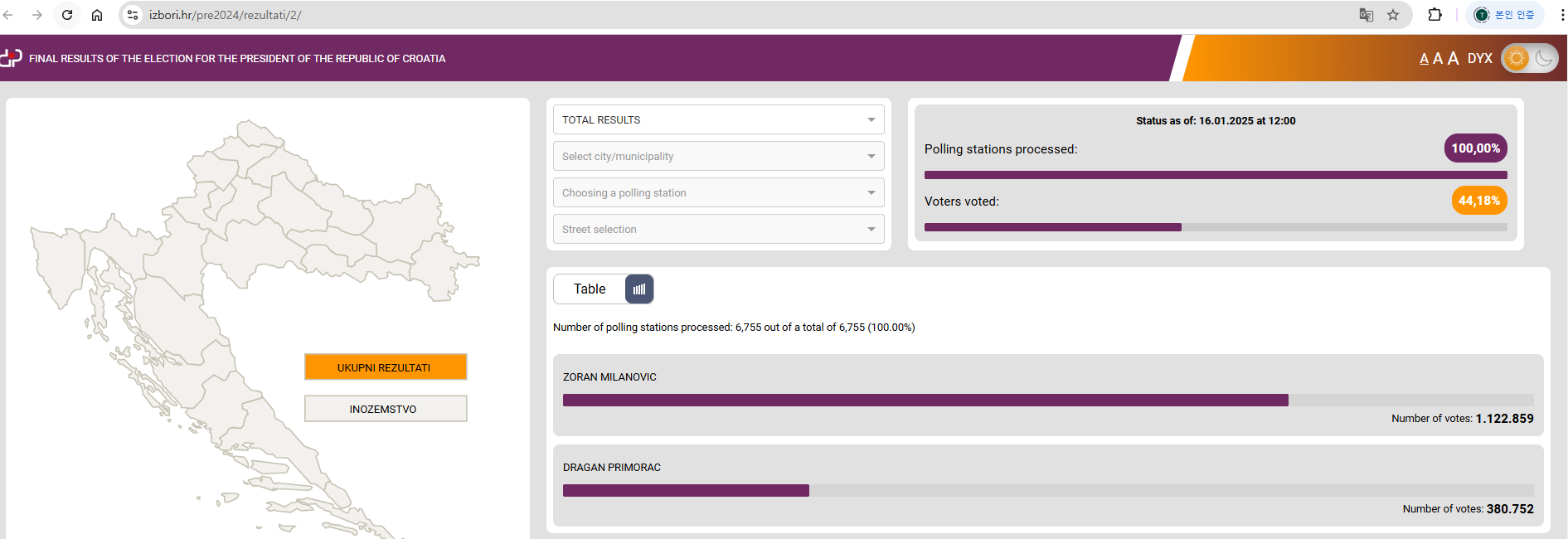

2025년 1월 12일 크로아티아 대통령 선거 결선 투표에서 현직 대통령 조란 밀라노비치(Zoran Milanovic)가 74.68%의 압도적인 득표율로 HDZ(크로아티아 민주연합) 후보 드라간 프리모라츠를 제압하며 재선에 성공했다. 이번 선거는 크로아티아 대통령 선거 역사상 가장 큰 표 차이(74만2191표)를 기록하였는데 2020년 첫 당선 때보다 더욱 많은 지지를 확보했다. 반면, 프리모라츠 후보는 역대 결선 진출자 중 가장 낮은 득표율(25.32%)을 기록하며 참패했다. 이번 결선 투표율은 44.18%로, 1차 투표보다 2% 감소하며 지난 25년간 가장 낮은 수준을 기록했다. 그럼에도 불구하고 밀라노비치는 압도적인 승리를 거두며 크로아티아 국민들로부터 강력한 지지를 받아 1992년과 1997년 프라뇨 투지만(Franjo Tuđman), 2005년 스텝판 메시치(Stjepan Mesić)의 선거 이후 가장 큰 득표 차를 기록한 선거로 남게 되었다.

<2025년 1월 대통령선거 개표결과>

[자료: 크로아티아 선거관리위원회 홈페이지 https://www.izbori.hr/site/]

밀라노비치 대통령은 선거 이후 연설에서 "이번 지지는 나를 향한 메시지가 아니라 안드레이 플렌코비치(Andrej Plenković) 총리가 이끄는 HDZ 정부를 향한 경고"라고 강조했다. 그는 플렌코비치 총리와의 협력을 시사했지만, 패배한 프리모라츠 후보와 HDZ 대표 플렌코비치는 밀라노비치에게 축하를 전하지 않았다. 정치 분석가들은 이를 두고 HDZ와 밀라노비치 간 경쟁이 더욱 심화될 것이라는 분석을 내놓고 있다. HDZ 내부에서는 이번 선거 패배가 플렌코비치 총리의 지도력에 대한 시험대가 될 것으로 평가되고 있다. 선거 패배 이후 HDZ 내에서 당의 방향성과 플렌코비치 리더십에 대한 논쟁이 격화될 가능성이 크며, 야당 세력들은 이를 정치적 기회로 삼으려는 움직임을 보이고 있다.

2025년 2월 18일, 밀라노비치는 판토브착(Pantovčak) 대통령실에서 두 번째 임기 취임식을 진행했다. 취임 연설에서 그는 크로아티아가 직면한 다양한 도전 과제와 국가 기관의 역할을 강조하며, "국민의 평화와 안전을 보장하는 것이 정부의 가장 중요한 역할"이라고 밝혔다. 또한, 불평등과 부패가 사회 구조를 침식하는 심각한 문제로 작용하고 있음을 경고하며, 공공 의료, 교육, 사법 시스템의 개혁 필요성을 언급했다. 그는 "사회적 연대와 유대감이 국가 번영의 중요한 요소"라며, "우리는 서로를 돌보며 중요한 순간에 서로를 외면하지 않는 나라가 되어야 한다"고 강조했다. 이와 함께 크로아티아 국민들이 이루어낸 독립과 자유를 위해 희생한 이들에게 감사의 뜻을 전했다.

밀라노비치는 크로아티아의 외교 정책 방향에 대해서도 강경한 입장을 보였다. 그는 "다른 나라들이 우리를 해치려 하지 않는다는 것은 알고 있지만, 그들은 항상 자국의 이익을 우선할 것"이라며, 외부에 의존하는 환상을 버리고 크로아티아 스스로 국가 이익을 지켜야 한다고 강조했다. 그는 또한 크로아티아가 새로운 글로벌 권력 구조 속에서 국가 이익을 극대화할 수 있도록 신중한 외교 전략을 마련해야 한다고 주장하며, 국제 문제에 대해 성급하게 개입하지 말고 국익 중심의 외교 정책을 펼칠 것을 시사했다. NATO의 우크라이나 지원에도 강한 반대 입장을 고수하고 있다. 그는 NATO의 크로아티아 군인 파병을 반대하며, 크로아티아가 직접적인 군사 개입을 피해야 한다고 주장했다. 전쟁을 "가장 심각하고 독성이 강한 사회적 문제"라고 표현하며, 군사력 강화가 필요하지만 과도한 국방비 지출이 교육, 과학, 문화 등 사회 전반에 미칠 영향을 신중히 고려해야 한다고 말했다. 존 F. 케네디 대통령의 말을 인용하며 "우리는 두려워서 협상해서는 안 되지만, 협상을 두려워해서도 안 된다"고 강조했다. 이는 크로아티아가 국제 문제에서 보다 자주적인 입장을 유지해야 한다는 메시지를 전달한 것으로 해석된다.

국제 언론들은 밀라노비치 대통령의 강경한 정치적 입장과 논쟁적인 소통 스타일에 주목하며, 그를 도널드 트럼프 전 미국 대통령과 비교했다. 특히 독일 언론과 AFP 통신은 이번 선거 결과가 HDZ와 플렌코비치 정부에 상당한 타격을 입혔다고 평가했다. 이번 결과는 크로아티아 정치권에서 중요한 전환점을 의미한다. 밀라노비치의 승리는 HDZ의 부패 스캔들 이후 플렌코비치 정부에 대한 불신이 커졌음을 보여주며, 향후 크로아티아 정치 지형을 크게 변화시킬 가능성이 크다. HDZ가 이번 패배를 어떻게 극복하고 내부 결속을 다질 것인지가 향후 정치적 흐름을 결정짓는 중요한 요소가 될 전망이다.

크로아티아 인플레이션 동향 및 전망: 2025년에도 지속되는 물가 상승 압력

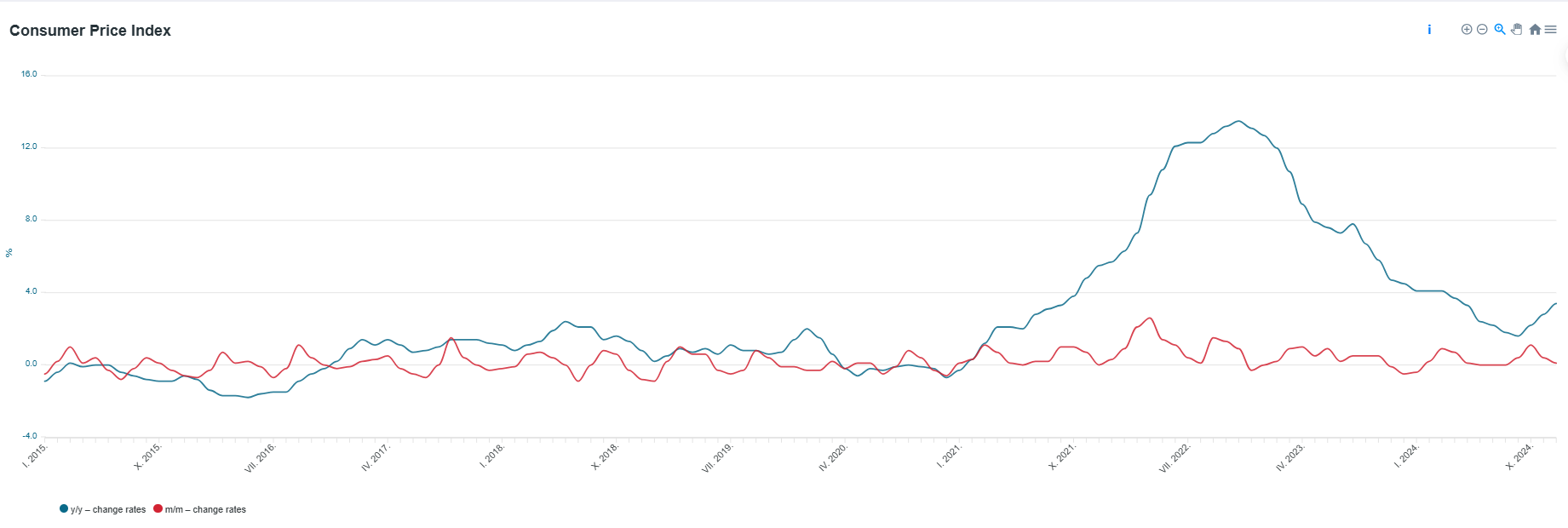

크로아티아의 연간 인플레이션율은 2024년 3% 이하로 예상되었으나, 예상보다 빠른 물가 상승 속도를 보이며 연말에는 3.4%까지 증가했다. 이는 2022년(10.7%)과 2023년(8.4%)보다 크게 낮아진 수치지만, 국민들이 체감하는 경제적 부담은 여전히 크다. 특히, 2020년 이후 크로아티아의 식료품 가격은 45% 상승해 EU 평균 상승률(33%)을 크게 초과했다. 식료품 중에서도 빵 가격은 61% 급등했는데 높은 부가가치세(25%), 관광산업 의존, 임금 인상 등이 가격 상승의 주요 원인으로 지목됐다. 이에 따라 정부는 2025년 2월 7일부로 총 70개 품목에 대한 가격 제한 정책을 시행하며 물가 안정에 나섰지만, 소비자들의 반발과 유통업체들의 저항이 여전히 진행 중이다.

<2015-2024년 크로아티아 소비지 물가지수 추세>

[자료: 크로아티아 통계청 https://web.dzs.hr/]

2025년 1월, 연간 인플레이션율 4.0%, 조화된 소비자물가지수(HICP) 기준으로는 5.0%를 기록하며 유로존에서 가장 높은 수준을 기록했다. 같은 기간 유로존 평균 인플레이션율은 2.5%였으며, 벨기에(4.4%), 슬로바키아(4.1%), 오스트리아(3.5%) 등이 크로아티아 뒤를 이었다. 월간 물가 상승률도 전월대비 0.1%를 기록하며 4개월 연속 상승세를 보였다. 서비스(6.3%), 식품·음료·담배(4.7%), 에너지(4.5%) 등 주요 소비자 항목에서 전반적인 가격 상승이 확인되었다. 반면, 비에너지 공산품 가격은 3.4% 하락하며 물가 상승을 일부 상쇄했다. 크로아티아의 높은 인플레이션은 관광산업의 성장 및 의존, 임금 상승, 정부의 확장적 재정정책 등의 영향이 크며, 향후 몇 달 동안 추가적인 상승 압력이 지속될 것으로 예상된다.

크로아티아 인플레이션 원인을 두고 전문가들의 논쟁이 지속되고 있다. 경제 분석가들은 인플레이션의 주요 원인으로 정부의 확장적 재정정책과 과잉 통화 공급을 지목했다. 중앙은행(CNB) 데이터를 보면, 5년 전 185억 유로였던 정부 지출이 현재 370억 유로로 두 배 증가했다. 경제 호황기에는 긴축적 재정정책이 필요하지만, 정부는 여전히 대규모 공공 지출을 유지하며 인플레이션 압력을 높이고 있다. 크로아티아 고용주 협회는 총 직원 소득 증가가 인플레이션을 재가속화할 위험이 크다고 경고했다. 정부의 공공부문 급여 인상과 민간 부문의 임금 인상이 소비력을 증가시키면서 수요를 급격히 끌어올리고 있다는 분석이다. 2019년 이후 총 소득은 57%, 실질 임금은 28% 상승했고 2024년 크로아티아의 관광 수익은 소매 무역의 약 50%를 차지하며 이들 관광객 증가가 물가 상승을 견인했다. 2019~2024년 동안 숙박 및 식음료 서비스 가격은 54.2% 상승하며지중해 지역에서 가장 높은 증가율을 기록했다. 반면, 이웃국가 슬로베니아는 같은 기간 소매업 매출이 0.6% 감소하며 상대적으로 낮은 인플레이션 압력을 보였다. 크로아티아의 식품 수입 의존도는 무역 적자폭이 GDP의 2.5%에 달할 정도로 높다. 글로벌 원자재 가격 상승과 유럽 내 물류비용 증가가 식료품 가격 상승을 더욱 부추기고 있다.

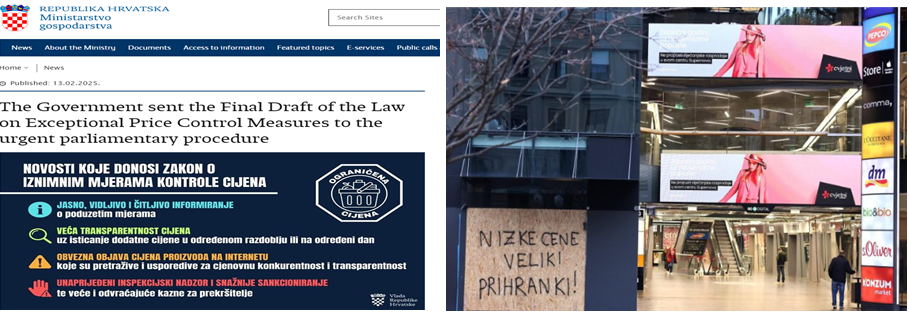

가격 제한 조치 확대 및 소비자 반응

크로아티아 정부는 2025년 2월 7일부터 기존 30개 품목에서 40개 품목을 추가해 총 70개 품목에 대한 가격 제한 조치를 시행했다. 이번 조치는 지속적인 물가 상승으로 인해 생활비 부담이 커지고 있는 국민들을 보호하기 위한 정책으로, 기본적인 생활 필수품의 가격을 일정 수준 이하로 유지하는 것을 목표로 하고 있다. 정부는 가격 제한 품목을 명확히 지정하고, 각 품목별로 최소 한 가지 유형의 제품을 제공해야 하며, 품절 시 대체 제품을 공급하도록 의무화했다. 정부가 설정한 가격 제한은 밀가루 1킬로그램 0.80유로, 해바라기유 1리터 1.72유로, UHT 우유 1리터 1.03유로, 백설탕 1킬로그램 1.33유로, 돼지고기 간고기 1킬로그램 4.11유로, 닭 한 마리 3.32유로, 스파게티 500그램 1.09유로, 고다 치즈 1킬로그램 6.49유로, 오렌지 1킬로그램 1.49유로 등으로 책정되었다.

정부는 가격 제한 조치가 실질적으로 적용되도록 하기 위해 소매업체에 대한 의무 조항을 강화하고 위반 시 강력한 처벌을 부과할 방침이다. 가격 통제 조치법 개정을 통해 소매업체들이 가격 제한 품목에 대한 정보를 소비자들에게 명확하게 제공하도록 규정했다. 이에 따라 모든 소매업체는 가격 제한 품목에 대한 안내문을 부착해야 하며, 매장 입구와 웹사이트에 해당 품목의 리스트를 공지해야 한다. 또한, 매장 면적이 400제곱미터 이상인 대형 유통업체들은 가격 제한 품목을 별도 구역에서 판매해야 하며, 가격 제한 목록을 경제부에 디지털 형식으로 제출해야 한다. 정부는 실시간 가격 모니터링을 위해 대형 유통업체들로부터 자동으로 가격 데이터를 수집할 예정이며, 이를 위해 소프트웨어 및 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스를 제공할 계획이다. 가격 제한 조치를 위반한 소매업체에 대해서는 법인은 3천 유로에서 최대 3만 유로, 법인 책임자는 1000유로에서 4000유로의 벌금을 부과받게 되며, 개인사업자는 1000유로에서 2만 유로의 벌금이 부과될 수 있다. 또한, 법 위반으로 얻은 경제적 이익은 모두 몰수 조치될 예정이다.

<정부 가격 제한조치 내용 및 소비자 보이콧으로 한산한 쇼핑몰 모습>

[자료: 크로아티아 경제부 https://mingo.gov.hr/]

하지만 이번 정책에 대해 소매업계는 강력히 반발하고 있으며, 소비자 단체들은 대형 마트를 대상으로 한 보이콧 운동을 계속 전개하고 있다. 2025년 1월 24일, 소비자 단체 'Halo'는 주요 슈퍼마켓과 특정 제품에 대한 대규모 보이콧을 시작했다. 이 운동은 Lidl, dm, Eurospin 등 대형 마트와 일부 특정 제품, 세제, 탄산음료, 생수 등을 대상으로 하며, 은행, 주유소, 통신사, 카페 등 다양한 서비스업도 포함되었다. 보이콧이 시작된 첫날 일부 매장은 한산했으며, 1월 31일 기준 일부 도시에서는 소매업 매출이 44퍼센트 감소한 것으로 확인되었다. 소비자들은 물가 인상에 대한 항의의 의미로 할인 상품과 자체 브랜드 제품을 중심으로 구매하는 모습을 보이고 있다.

크로아티아 통계청에 따르면 자그레브 거주자의 연간 식료품 지출이 2020년 이후 170퍼센트 증가한 것으로 나타났다. 2020년에는 1817유로였던 식료품 지출이 2021년 2800유로, 2022년 3500유로, 2023년 3983유로, 2024년에는 4927유로까지 상승했다. 소비자들은 정부의 공식 물가 통계와 실제 생활비 상승 간 괴리를 지적하며, 정부의 인플레이션 대응책이 근본적인 해결책이 되지 못하고 있다고 비판하고 있다.

정부의 가격 제한 조치와 소비자 보이콧 운동이 이어지면서 크로아티아 주요 유통업체들은 가격 인하 정책을 발표했다. Tommy는 공급업체에 2024년 가격으로 복귀할 것을 요구하며, 가격 인상이 지속될 경우 해당 제품의 판매를 중단할 가능성을 시사했다. 또한, 수입업체 및 유통업체를 거치지 않고 제조업체와 직접 거래를 추진하여 불필요한 유통 단계를 축소하고 가격 인하를 유도할 방침이다. Kaufland는 2025년 2월 5일부터 1천 개 이상의 제품에 대한 정가 인하를 단행했다. 이는 지난 1년간 세 번째로 시행되는 가격 인하 정책으로, 생필품 가격 부담을 완화하는 것이 목표다. Konzum은 정부의 가격 제한 품목 외에도 크로아티아산 250개 제품을 추가로 가격 인하하며, 유제품, 빵류, 냉동식품, 조제식품, 음료, 개인위생용품 등이 포함된 할인 정책을 발표했다. 이 정책은 공급업체와 협의하여 6월까지 유지될 예정이다.

경제 전문가들 일부는 정부의 가격 제한 조치가 단기적으로 생활 필수품 가격을 안정시키는 효과를 가져올 수 있지만, 장기적으로는 시장 왜곡과 공급 문제를 초래할 위험이 크다고 지적했다. 가격 제한보다는 부가가치세 감면과 소득세 인하가 더 효과적인 대책이 될 수 있다는 의견을 제시했다. 아울러, 일부 공급업체들이 가격 제한을 회피하기 위해 품질이 낮은 제품만 가격 제한 대상에 포함하는 꼼수를 사용할 가능성도 제기되고 있다. 소비자 보이콧 운동이 지속되면서, 유통업체들의 추가 가격 인하 정책이 발표될 가능성이 높다. 하지만 보이콧이 경제 전반의 소비 감소로 이어질 경우 경기 둔화 및 경제 성장 저하로 이어질 수 있는 부작용도 우려된다. 정부는 앞으로도 가격 제한 품목을 확대할 가능성을 열어두고 있으며, 크로아티아의 물가 안정 정책이 어떤 결과를 가져올지 주목되고 있다.

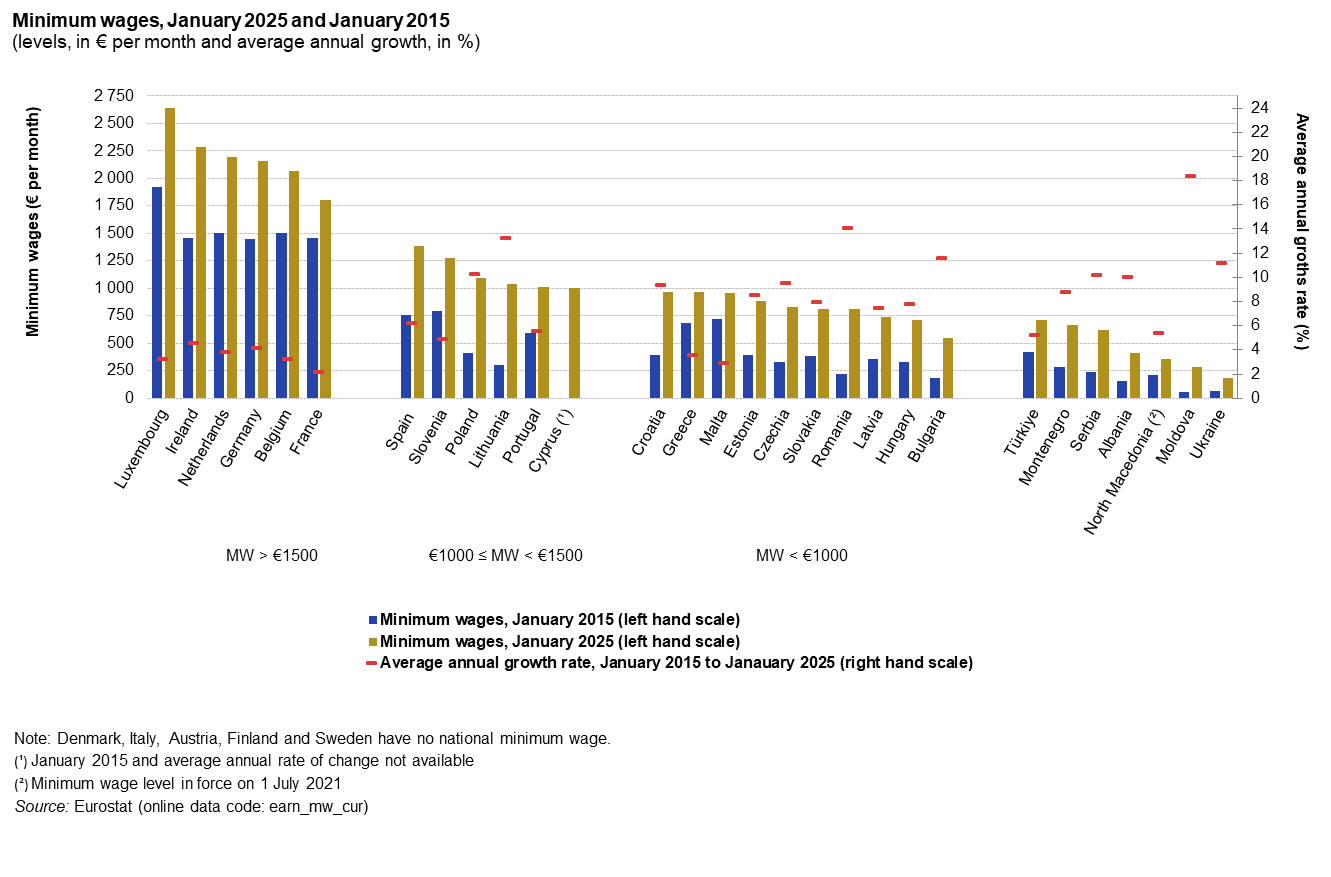

2025년 최저임금 대폭 인상, 970유로

정부는 2025년 1월 1일부터 최저임금을 970유로(세전)로 인상했다. 이는 2024년 대비 15.4% 증가한 금액으로, 최근 몇 년간 가장 큰 폭의 임금 상승률을 기록했다. 그러나 기업들은 인건비 부담 증가로 인해 경영 압박이 커질 것이라고 우려하고 있으며, 일부 경제 전문가들은 급격한 임금 상승이 물가 상승을 자극할 가능성이 있다고 경고하고 있다.

2025년 최저임금 기준으로 크로아티아는 EU 내 22개국 중 13위를 기록하며, 몰타와 그리스를 추월했다. EU 국가들의 최저임금은 불가리아의 551유로에서 룩셈부르크의 2638유로까지 크게 차이가 나고 있다. 2024년 유로존 평균 임금 증가율이 4.5%였던 것과 비교할 때, 크로아티아는 2025년 7%의 임금 상승률을 기록할 것으로 예상되지만, 이는 전년도의 절반 수준으로 둔화된 것이다. 또한 공공 부문의 임금이 민간 부문보다 더 빠르게 상승하는 경향을 보이고 있어, 기업들의 부담이 더욱 가중될 가능성이 크다.

크로아티아 근로자 중 상위 10%만이 2125유로 이상의 순임금을 받고 있으며, 여전히 많은 노동자가 최저임금에 근접한 수준의 급여를 받고 있는 것으로 나타났다. 업종별로는 건설 부문에서의 최저임금 상승폭이 두드러졌다. 2024년 12월 기준 건설업의 평균 순임금은 1096유로(평균 순임은 1366유로)였다. 2025년에는 건설업 단체협약 체결로 인해 임금이 9~17% 상승하며 최저임금이 1000유로로 상향 조정되었다.

정부는 최저임금 인상에 따른 부담을 완화하기 위해 다양한 지원책을 마련했다. 특히 제조업 부문의 최저임금 지급 부담을 덜어주기 위해 2025년 1월부터 3월까지 130유로씩, 최대 390유로까지 임금 보조금을 지원할 계획이다. 또한 1300유로 이하 임금을 받는 근로자의 경우 연금보험료 감면 혜택을 적용해서 기업들의 인건비 부담을 경감하고 노동자들의 실질 소득을 증가를 도모하는 등 최저임금 인상에 따른 국가의 공동 자금 지원 방식을 마련했다. 단, 지원 대상은 2024년 10월~12월 평균 월급이 970유로 미만이었던 정규직 근로자로 한정되며 2024년 9월 30일 이후 새롭게 고용된 근로자는 지원 대상에서 제외된다. 이에 따라 정부는 2025년 국가 예산에서 1억 6280만 유로를 임금 지원 자금으로 배정함으로써 기업들이 최저임금 인상에 적응하는데 일시적인 재정적 완충 역할을 기대하고 있다.

최저임금 인상은 일부 산업에서의 고용 안정성과 근로 환경 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망되지만, 동시에 일부 업종에서는 경영 부담 증가로 인해 고용 감축 또는 가격 인상과 같은 부작용이 발생할 가능성도 존재한다. 특히 노동 집약적인 외식업, 목재·제지산업, 무역 부문, 해상 운송업 등에서는 인건비 상승으로 인해 운영 비용이 급증할 것으로 예상된다. 이에 따라 정부는 특정 업종에 대한 단체협약을 연장 적용하며, 근로자에게 유리한 경우 정부가 정한 최저임금을 우선적으로 적용하도록 규정했다.

최저임금 인상 외에도 추가적인 노동 비용 증가 요인이 존재한다. 초과근무, 야간근무, 일요일 및 공휴일 근무에 대한 수당은 최저임금에 포함되지 않으며, 특히 일요일 근무 수당은 법적으로 50% 인상 의무화되었다. 이는 최저임금 인상과 더불어 기업들의 총 인건비 부담을 더욱 증가시킬 가능성이 있다.

<2015-2025.1월 EU 최저임금 상승률>

[자료: eurostat https://ec.europa.eu/eurostat]

크로아티아의 최저임금 상승률은 유럽 전역에서 비교적 높은 편에 속한다. 최근 몇 년 동안 최저임금 인상이 가장 빠르게 이루어진 국가는 루마니아와 폴란드이며, 이들 국가는 연간 10~14%의 최저임금 상승률을 기록했다. 반면 프랑스(+2.1%)와 몰타(+2.9%)는 최저임금 연간 상승률이 가장 낮았다. EU 27개 회원국 중 22개국은 법적으로 최저임금을 규정하고 있으며, 룩셈부르크가 2638유로로 가장 높은 최저임금을 기록하고, 불가리아가 551유로로 최저 수준을 기록했다. 크로아티아는 최저임금이 1000유로 미만인 10개국 중 가장 높은 수준이며, 빠르게 유럽 평균 수준을 향해 나아가고 있다. 덴마크, 이탈리아, 오스트리아, 핀란드, 스웨덴과 같은 국가들은 법적으로 최저임금을 규정하지 않고 있으며, 대신 단체협약을 통해 임금이 결정되고 있다. 구매력 평가(PPS) 기준으로 볼 때, 독일, 룩셈부르크, 네덜란드, 벨기에, 아일랜드, 프랑스, 폴란드는 1500PPS 이상으로 최상위 그룹에 속하며, 슬로바키아, 체코, 에스토니아, 불가리아, 라트비아는 1,000PPS 이하로 가장 낮은 그룹에 속해 있다. 크로아티아의 최저임금 수준은 절대적인 금액으로 볼 때는 중간 정도에 해당하지만, 실질 구매력을 고려하면 EU 평균 수준을 아직 완전히 따라잡지 못한 상태이다.

정부는 이번 최저임금 인상이 국내 소비 증가와 경제 성장으로 이어질 것으로 기대하고 있지만, 일부 경제 전문가들은 최저임금 인상이 물가 상승을 더욱 부추길 가능성이 크다고 경고하고 있다. 또한 공공 부문 임금 상승이 민간 부문보다 빠르게 이루어지고 있어, 민간 기업들이 경쟁력을 유지하기 어려운 환경이 조성될 수 있다. 이에 따라 크로아티아 정부는 최저임금 정책의 지속적인 효과를 모니터링하며, 필요 시 보완책을 마련할 방침이다.

크르크 섬 LNG 터미널 용량 확장 및 신규 가스관 건설 계획

크로아티아의 연간 가스 소비량은 약 28억 입방미터로 초과 생산량은 헝가리, 슬로베니아, 오스트리아 및 BiH로 수출 및 진행이 예정되어 있다. 향후에는 신규 파이프라인을 통해 수소 운송까지 가능하도록 설계해 두었지만 현실은 가스 배급 요금이 4년 동안 조정되지 않아 배급업체들의 운영 비용이 증가하고 있고 인프라 투자 부족으로 공급 안정성이 저하되고 있는 상황이다. 그 결과, 배급업체들은 3년 연속 적자를 기록하고 있어 정부에 요금 조정 필요성을 지속적으로 요청하고 있다. 현재 배급 요금 체계는 배급업체가 신규 투자를 할 경우 손실을 보는 구조로 되어 있어 스마트 미터링 도입과 기술 개발에도 어려움을 겪고 있다. 한편, 크로아티아 오콜리(Okoli) 지하 가스 저장소의 가스 충전률은 2025년 2월 기준 34% 수준으로, 유럽 평균보다 낮은 수준을 기록하고 있다. 현재 크로아티아의 연간 가스 소비량 대비 비축량은 6% 수준인데 이는 포르투갈(7%)이나 벨기에(2%)와 비교해 중간 수준이다. 가스 저장소 운영사는 가스 공급망 안정성을 유지하기 위해 인프라 확충이 필요하다고 강조하고 있으며 정부 차원의 추가적인 대책 마련이 요구되고 있다.

가스 생산량은 2007년 29억 ㎥에서 2021~2022년 7억 5000만 ㎥으로 감소했고 2023년에는 추가로 8% 감소할 것으로 예상된다. 2015년 이후 연평균 12% 감소하는 추세를 보이고 있다. 가스 생산은 헝가리 기업인 MOL이 2016년부터 Vučkovec와 Zebanec(메지무레 프로젝트)에서 시작했고 2020년에는 Vukanovec 가스전이 추가 가동되었다. 현재까지 3개 가스전의 총 매장량은 약 10억㎥로 추정된다.

한편, 국내 가스 수요 대비 생산량 비율은 2010년 84%에서 2022년 29%로 급감했고 이에 따라 가스 수입이 증가했다. 2020년과 2021년 가스 수입량은 각각 7% 증가했으며, 2022년에는 32% 증가해 총 30억 ㎥를 기록했다. LNG 수입량은 2022년 39% 증가해 23억㎥에 도달했는데 주요 수입국은 미국(85%), 이집트(11%), 카타르(3.6%) 3개국이다.

<크로아티아 및 보-헤 가스 파이프라인 현황 및 건설 계획>

[자료: 크로아티아 가스운영사 홈페이지 plinacro.hr]

크로아티아는 인프라 확충을 위해 지속적인 투자를 진행하고 있다. 2021년부터 Krk 섬에서 연간 29억㎥ 용량의 LNG FSRU 터미널이 상업 운영을 시작한 이후로 크로아티아-슬로베니아 연결 가스 파이프라인(연간 17억㎥)과 크로아티아-헝가리 연결 파이프라인(연간 25억㎥)을 통해 수입을 다변화하고 있다. 또한, "Baltic-Adriatic 가스 회랑"의 일환으로 폴란드와의 연결도 계획 중이다. 가스 전송망 총 길이는 약 2,550km에 달하며 주요 가스 저장시설은 Sisak 인근 Okoli에 위치해 있으면서 총 4억3800만㎥의 용량을 보유하고 있다. 크로아티아 정부는 향후 가스 저장 용량을 추가로 확장할 계획이며 이를 통해 에너지 안보를 더욱 강화할 방침이다.

정부는 LNG 터미널 용량 확대를 위한 2단계 프로젝트를 진행 중이다. 첫 번째 단계는 Zlobin-Bosiljevo 가스관(58km) 건설로, 1억 5500만 유로를 투자해 2025년 봄부터는 가스 임대가 가능할 예정이다. 두 번째 단계에서는 Bosiljevo-Sisak, Sisak-Kozarac, Lučko-Zabok 가스관을 추가로 건설하여 전체 네트워크를 완성하는 계획이다. 운영사인 플리나크로는 2026년 중반까지 이 가스관을 모두 완공할 방침으로 추가적인 LNG 재기화 모듈도 설치하는데 해당 모듈은 중국에서 제작 후 2025년 9~10월경 터미널에 설치 및 시험운영을 시작할 예정이다. 설치 작업은 튀르키예의 Kuzey Star Shipyard와 크로아티아 S.C.A.N.이 담당하며, 총 1660만 유로 규모의 프로젝트로 진행된다. 이 중 1461만 유로는 LNG 재기화 모듈 설치 및 시스템 업그레이드 비용으로 사용되며, 199만 유로는 전력 장비 통합 작업에 투입될 예정이다. 이를 통해 LNG Croatia 선박의 기존 재기화 용량(시간당 45만 입방미터)이 25만 입방미터 추가 확장되어 시간당 70만 입방미터, 연간 61억 입방미터의 재기화 용량을 확보하게 된다. 이 프로젝트는 크로아티아의 에너지 안보 강화와 유럽 내 가스 공급망 다변화에 기여하는 전략적 사업으로 평가받고 있다. 향후에는 슬로베니아와의 연결 가스관 시스템(Lučko-Zabok-Rogatec)을 구축하여 유럽 내 가스 수송 능력을 향상시키는 한편, 향후 수소 운송 가능성을 고려한 에너지 수송 시스템도 함께 개발할 계획이다

2024년 12월, 보스니아-헤르체고비나 연방(FBiH) 의회 하원은 크로아티아와 BiH를 연결하는 180km 길이의 가스 파이프라인 법안을 승인했다. Southern Gas Interconnection라 불리우는 동 프로젝트는 Zagvozd(크로아티아)–Posušje(BiH)–Tomislavgrad–Suica–Kupres–Bugojno–Novi Travnik/Travnik을 경유하며, Mostar로도 연결된다. 총 사업비는 1억 유로 규모이로 BiH의 가스 인프라 개선과 에너지 독립성을 강화하는 것이 목표다. 그러나 BiH 내 일부 정당들은 가스망 운영권을 두고 이슈를 빚고 있는데 Mostar에 새로운 회사를 설립해 해당 파이프라인을 관리해야 한다는 주장을 제기하고 있다. 이 프로젝트는 크로아티아와 BiH의 가스 전송 시스템을 연결하는 핵심 프로젝트로, BiH의 가스 공급망 다변화에 중요한 역할을 할 것으로 예상되며 크로아티아의 LNG 터미널, Ionian-Adriatic Pipeline 및 기타 유럽 공급 경로와 연결될 예정이다. 또한, 세르비아를 통해 BiH로 공급되는 기존 가스망 의존도를 줄이고 크로아티아를 통한 새로운 가스 공급 경로를 개척하는 데 기여할 것이다.

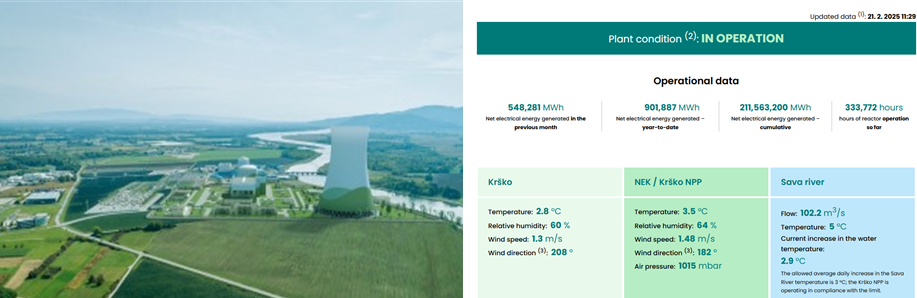

원자력 발전소 프로젝트 본격화와 소형 모듈 원자로(SMR)

슬로베니아 국영 원전 운영사인 Gen Energija는 2024년 EDF와 Westinghouse를 크르슈코 2호기(Krško 2) 원자로 건설 사업의 최종 후보로 발표했다. 한국수력원자력(KHNP)은 전략적 차원에서 본 사업에 불참을 통보했고 슬로베니아 정부는 중국 및 러시아 원전 기술을 배제한다는 방침을 유지하고 있다. Gen Energija 측은 후보가 줄어들었음에도 충분한 경쟁이 유지되며 이에 따라 선택 과정이 더욱 간소화될 것으로 기대하고 있다. 현재 2025년 가을까지 기술 타당성 조사를 진행 중으로 해당 연구에는 총 830만 유로가 투입된다. 이후 2028년까지 최종 투자 결정(FID)이 이루어질 계획이다.

크로아티아 국영전력회사 HEP는 슬로베니아와의 협의를 통해 크르슈코 2호기 프로젝트 참여를 검토하고 있다. 현재로서는 긍정적인 입장을 표명했지만 최종적인 투자 여부는 확정되지 않은 상황이다. 크로아티아는 기존 크르슈코 원전 1호기의 50% 지분을 보유하고 있어 이번 프로젝트에 대한 영향력이 크며 협력 여부는 향후 에너지 정책 및 정치적 변수에 따라 달라질 가능성이 높다.

<슬로베니아 Krsko 원전 현황>

[자료: 원전 운영사 홈페이지 https://www.nek.si/en/latest-data]

크로아티아는 현재 자국 내 원자력 발전소가 없는 상황이기에 원자력 에너지 정책을 점진적으로 변화시키고 있다. 2025년 2월, 경제부는 원자력 에너지 실무 그룹을 구성해 소형 모듈 원자로(SMR) 도입을 위한 법 개정을 추진 하는 등 향후 독자적인 원자력 발전 시설 건설 가능성도 검토하고 있다. 현재 크로아티아는 전력 소비량의 약 40%를 수입에 의존하고 있고 크르슈코 원전 1호기를 통해서는 연간 3TWh의 전력을 공급받고 있다.

하지만 크르슈코 원전 1호기는 2043년 운영이 종료될 예정이어서 향후 전력 공급 안정성을 확보하기 위한 대책 마련이 필요한 상황이다. 이를 해결하기 위해 크로아티아는 소형 원자로 도입을 비롯해 다양한 에너지 공급원을 검토하고 있다. 정부는 크르슈코 원전 2호기 건설 및 SMR 도입을 통해 에너지 자립을 강화하고 탄소 배출 감축 목표를 달성할 계획이다. 원자력 에너지의 확대는 경제성, 환경적 지속 가능성, 정치적 합의 등 다양한 요소를 고려해야 하는 복합적인 문제여서 향후 정책 추진 과정에서 상당한 논의가 필요할 것으로 예상된다. 특히, 크로아티아의 경우 크르슈코 2호기 프로젝트 참여 여부가 자국의 에너지 정책에 중요한 영향을 미칠 것이다. 만약 참여하지 않는다면, 독자적인 원전 개발을 추진해야 하는 상황이 발생할 가능성이 높다. 크로아티아는 유럽 내 원전 확대 추세를 고려해 장기적인 에너지 전략을 수립해야 하며, 자국 내 원자력 발전소 건설을 위한 정치적·사회적 공감대 형성이 중요한 과제가 될 것이다.

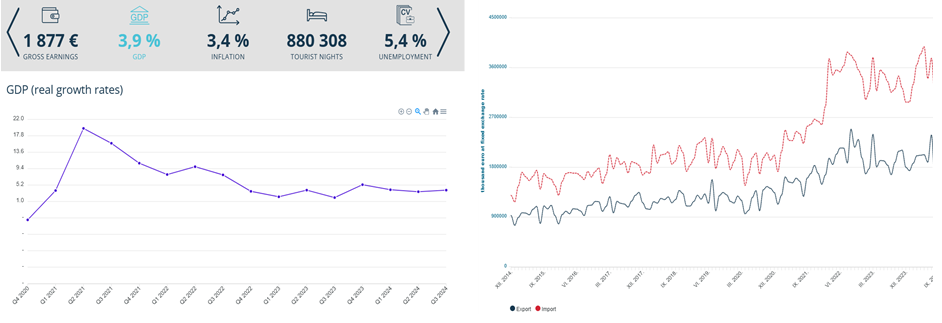

크로아티아 경제 성장과 도전과제

크로아티아 경제는 2024년에도 강력한 성장세를 보이며 유로존 평균을 크게 상회했다. GDP 성장률은 3.7%를 기록했으며, 2025년에도 2.9% 성장이 예상된다. 이러한 긍정적인 경제 흐름에 따라 국제 신용평가사들은 2024년 일제히 크로아티아의 신용 등급을 ‘A’ 수준으로 상향 조정했다. 이는 크로아티아 경제의 안정성과 성장 가능성을 반영한 결과로 가계 소비와 투자 증가에 힘입은 바가 크다. 2024년 1분기에는 4%, 2분기 3.5%, 3분기 3.9% 성장했고 연간 GDP 성장률은 3.6%에 이를 것으로 전망되어 EU 및 유로존 평균 성장률(각각 0.9%, 0.8%)을 크게 상회할 것으로 예상된다. 이처럼 높은 성장세는 2025년에도 지속될 것으로 보인다. 정부는 2025년 GDP 성장률을 3.2%로 예상하고 있으며, EU 집행위원회, 크로아티아 중앙은행(CNB), 세계은행 등의 예상치는 3~3.3%로 대체로 유사한 전망을 내놓고 있다. 경제 성장의 주요 동력은 2024년처럼 개인 소비와 투자 증가이며, 노동 시장의 강세가 소비 확대를 뒷받침할 것으로 기대된다.

공공 부채 비율은 지속적으로 하락하고 있다. 2024년에는 GDP 대비 57.4%를 기록했으며, 2025년에는 56%로 감소할 전망이다. 이는 마스트리히트 기준을 충족하는 수준으로크로아티아 경제의 재정 건전성이 개선되고 있음을 보여준다. 한편, 2024년 정부의 재정 적자는 GDP 대비 2.1%로 2025년에는 2.3%로 소폭 증가할 것으로 보인다. 노동 시장은 역사적으로 가장 낮은 실업률을 기록하며 호조를 보이고 있다. 평균 임금은 2024년 공공 부문 임금 개혁을 통해 32% 상승했고 전체 고용률도 사상 최고 수준을 기록했다. 이러한 긍정적인 흐름은 2025년에도 지속될 것으로 보이며, 노동 시장의 강세가 경제 성장의 한 축을 담당할 것으로 전망된다.

크로아티아 경제는 강한 성장세를 보이고 있지만 몇 가지 해결해야 할 어려운 도전 과제도 존재한다. 구조적 문제로는 인구 감소와 낮은 생산성이 장기적으로 경제 성장의 걸림돌이 될 수 있다. 이에 산업 구조 개선이 절실한데 특히 첨단 기술 및 중간 기술 집약적 산업을 확대할 필요성과 법치 강화, 행정 개혁 및 투자 환경 개선이 시급히 요구되고 있다. 아울러, EU 경제회복기금(RRF) 덕분에 높은 성장률을 보이고 있지만 2027년 이후에는 이러한 지원이 줄어들 경우 경제 성장이 둔화될 가능성이 높아 향후 민간 부문이 경제 성장을 주도할 수 있도록 혁신 및 생산성 향상이 필수적인 것으로 분석되었다. 마지막으로 독일, 프랑스, 이탈리아 등 주요 교역국들의 경기 둔화가 크로아티아의 수출과 관광업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점과 에너지 가격 상승과 노동 비용 증가도 국내 제조업 경쟁력을 약화시키는 요인으로 우선적으로 해결해야 할 과제 중 하나이다.

<크로아티아 GDP 성장률 및 수출입 현황>

[자료: 크로아티아 통계청 Državni zavod za statistiku - Home]

한편, 미국의 무역적자 해소를 위한 강력한 보호무역 조치가 현실화 되면서 크로아티아의 대미 수출에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 전망이 나왔다. 최근 미국 정부는 중국, 유럽연합(EU) 등 주요 교역국들의 불공정 무역 관행과 기술 이전 문제를 해결하기 위한 새로운 관세 정책을 검토 중으로 특정 국가 및 산업을 대상으로 2.5%의 초기 관세를 부과한 뒤 매월 2.5%포인트씩 인상해 최대 20%까지 확대하는 방안을 고려하고 있다. 또한, 중국산 제품이 베트남 등을 경유해 미국으로 수출되는 ‘관세 회피’ 문제를 차단하기 위한 조치도 준비 중이다.

미국은 유럽산 의약품, 반도체, 금속 제품, 구리 및 알루미늄 등 특정 제품에 대한 추가 관세 부과를 검토하고 있으며, 특히 독일 자동차 산업이 주요 타겟이 될 가능성이 높다. 이에 따라 EU는 미국산 액화천연가스(LNG) 수입 확대를 통해 무역 협상을 진행하는 한편, 미국산 승용차에 대한 기존 10% 관세 인하를 고려하는 등 대응 방안을 모색하고 있다. EU 경제가 미국 관세 정책으로 위축될 경우, 크로아티아의 2025~2026년 수출 성장 전망이 지나치게 낙관적일 수 있다는 우려도 제기된다.

크로아티아의 대미 상품 수출 비중은 GDP의 약 1%에 불과하지만, 주요 수출 품목이 제약, 화학, 전자, IT 서비스 등 고부가가치 산업 중심이라는 점에서 미국의 관세 정책 변화가 큰 타격을 줄 가능성이 있다. 2022년 기준, 크로아티아의 전체 실질 GDP 대비 수출 비중은 29.3%에 달해 미국의 보호무역 강화가 크로아티아 경제 전반에도 영향을 미칠 수 있다. 2023년 크로아티아의 대미 수출액은 6억3100만 달러, 수입액은 11억4000만 달러로 무역수지 적자를 기록했다. 주요 수출 품목은 의약품(1억3570만 달러), 혈액 및 백신(8700만 달러), 전기 변압기(8300만 달러), 권총 및 소총(7400만 달러) 등 무기류가 포함된다. 반면, 미국으로부터의 주요 수입 품목은 천연가스(8억9970만 달러), 항공기(2400만 달러), 항생제(2000만 달러) 등으로 나타났다. 특히, 크로아티아의 대미 서비스 수출은 2023년 10억 유로를 돌파하며 전년 대비 47% 증가했다. 관광, IT·통신, 경영·컨설팅 서비스가 주요 부문을 차지하고 있어, 미국과의 경제 협력 확대가 크로아티아 서비스 산업에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다. 그러나 미국이 보호무역 정책을 강화할 경우, 크로아티아의 대미 수출이 위축될 가능성이 있다. 이에 따라 기업들은 법인세 및 건강보험료 감면과 같은 제도를 적극 활용하는 한편, 재생에너지 투자 가속화, 투자 촉진법 개정, 산업 경쟁력 강화 등의 대응책을 마련해야 할 것으로 보인다.

크로아티아와 미국 간 경제 협력은 지속적으로 확대되고 있다. 최근 크로아티아 경제부 장관과 미국 대사관 관계자들이 회담을 갖고, 제약, 보안·방위, 금융 분야에서 협력 방안을 논의했다. 특히, 크로아티아의 OECD 가입 준비와 관련해 미국의 지원이 중요하다는 점이 강조되었다. 미국 기업들은 크로아티아 시장의 성장 가능성과 혁신 잠재력을 높이 평가하고 있으며, Krk LNG 터미널 확장 및 수소 기술 개발 등 에너지 분야에서 협력 기회를 모색하고 있다. 또한, 이중과세방지협정(DTT) 비준을 통해 기업 간 협력을 더욱 강화할 필요가 있다는 의견도 제기되었다. 크로아티아는 수출 시장 다변화와 산업 경쟁력 강화를 통해 대외 경제 충격에 대비가 필요한 상황이다. 유로화 약세로 인해 미국 시장에서 크로아티아 제품의 가격 경쟁력이 상승할 것으로 보이지만, 장기적으로는 재생에너지 투자, 법인세 감면, 전력 시장 개방 확대 등의 정책적 대응이 필요하다. 미국과의 무역 경쟁이 심화될 경우, 크로아티아는 EU의 대응 전략과 발맞춰 수출 기업 지원책을 마련하고, OECD 가입을 통해 국제 무역 협상에서 더욱 유리한 위치를 차지할 수 있도록 해야 할 것이다.

향후 전망

크로아티아는 2025년 초반부터 경제, 산업, 정책 전반에서 다양한 변화가 진행되고 있다. 이에 따른 시장의 반응과 전망 역시 다양한 의견이 있어 향후 경제의 지속적인 성장과 정책 변화를 면밀히 모니터링하는 것이 중요하다. 밀라노비치 대통령의 재선은 크로아티아의 정치 및 정책 방향에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 그는 부패 척결과 사회적 평등을 강조하는 개혁 정책을 추진할 것으로 예상되지만 HDZ와의 경쟁, 외교 정책, 군사비 문제 등 해결해야 할 과제도 산적해 있다. 앞으로 크로아티아가 경제 성장과 정치적 안정을 동시에 유지할 수 있을지에 대해 관심이 집중된다.

인플레이션 문제는 단순한 물가 상승이 아닌 정부의 확장적 재정정책, 임금 상승, 관광산업 성장, 수입 의존도 증가 등 다양한 요소가 복합적으로 작용한 결과이다. 정부는 가격 통제를 통해 물가를 안정시키려 하고 있지만 근본적인 해결책은 세금 감면, 소비자 보호 정책 개선, 공급망 최적화 등의 구조적 개혁이 될 것이다. 정부의 가격 제한 조치는 단기적으로 생활 필수품 가격을 안정시키는 효과를 낼 수 있지만 장기적으로는 시장 왜곡과 공급 문제를 초래할 위험이 크다는게 현지 경제 전문가들의 분석이다. 가격 제한보다는 부가가치세(VAT) 감면과 소득세 인하가 더 효과적인 대책이 될 수 있다고 지적하고 있다. 정부는 앞으로도 가격 제한 품목을 확대할 가능성을 열어두고 있으며, 크로아티아의 물가 안정 정책이 어떤 결과를 가져올지 주목된다.

크르크 LNG 터미널 및 관련 가스 인프라 확장 프로젝트는 크로아티아뿐만 아니라 유럽 전체 에너지 시장에도 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. EU의 러시아 가스 의존도 축소 전략과 맞물려 크로아티아는 유럽 내 핵심 에너지 허브로 자리매김할 가능성이 높다. 다만, BiH와의 협력 과정에서 발생하는 정치적 이슈, 가스 요금 조정 문제, 국제 에너지 가격 변동 등이 향후 변수로 작용할 수 있다. 특히 BiH 내 가스망 운영권을 둘러싼 논쟁이 지속될 경우 남부 가스 파이프라인 프로젝트의 진행이 지연될 가능성이 높다. 크로아티아 정부는 EU의 지원을 바탕으로 지속적인 인프라 확충을 추진하고 있으며, 향후 가스 공급의 안정성과 경제성을 동시에 확보하는 데 주력할 것으로 예상된다.

크로아티아 경제는 2024년에도 강한 성장세를 유지하며 신용 등급 상향과 공공 부채 감소라는 긍정적인 지표를 달성했다. 그러나 2025년 이후에는 EU 기금 의존도를 낮추고, 민간 부문의 혁신과 생산성 향상을 통해 지속적인 성장 동력을 확보해야 하는 과제가 남아 있다. 글로벌 경제 환경이 불확실한 가운데, 크로아티아 정부는 전략적인 경제 정책을 통해 국내 경제의 안정성과 성장 가능성을 유지하는 것이 중요한 과제가 될 것이다.

자료: 크로아티아 경제 및 비즈니스 관련 일간지, EU 통계자료, 관련기관 및 기업 홈페이지 등 무역관 보유 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (2025년 크로아티아, 첫 두 달간의 핵심 뉴스 브리핑)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

2025년 아르헨티나 경제 동향

아르헨티나 2025-03-06

-

2

멕시코 셰인바움 대통령 에너지 개혁, 민간보다 CFE, PEMEX 등 국영기업 중심으로

멕시코 2025-03-06

-

3

크로아티아, 2024년 경제성장 현황 및 전망 종합

크로아티아 2024-07-25

-

4

2025년 루마니아 정부 예산안

루마니아 2025-03-06

-

5

2024년 페루 경제 흐름과 2025년 전망

페루 2025-03-06

-

6

말레이시아 2025 펫푸드 시장의 키워드 "프리미엄"

말레이시아 2025-03-06

-

1

2024년 크로아티아 관광산업 정보

크로아티아 2024-11-11

-

2

2021년 크로아티아 산업 개관

크로아티아 2021-12-30

-

3

2021년 크로아티아 소매업 현황 정보

크로아티아 2021-12-29

-

4

2021년 크로아티아 가전 산업 현황 정보

크로아티아 2021-12-28

-

5

2021년 크로아티아 제약 산업 현황 정보

크로아티아 2021-12-28

-

6

2021년 크로아티아 화학산업 동향 정보

크로아티아 2021-12-27

- 이전글

- 다음글