-

캐나다 클린테크 산업 대전환 본격화에 따른 진출 전략

- 투자진출

- 캐나다

- 토론토무역관 김지호

- 2025-07-01

- 출처 : KOTRA

-

캐나다 연방정부, 클린테크 산업에 2035년까지 930억 캐나다 달러 지원

주정부별 집중 분야 및 프로그램 운영, JV·R&D 컨소시엄 활용 시장 진입기회 확대

캐나다 클린테크 산업 동향

캐나다 정부는 ‘기후 변화 대응’과 ‘경제 안보’를 양축으로 하는 산업 구조 전환을 본격화하고 있다. 2023년 발표한 캐나다 청정경제 전략(Canada’s Clean Economy Strategy)을 통해 2035년까지 총 930억 캐나다 달러 규모의 지원 계획을 발표했다. 공공 투자를 집행하고, 민간의 기술 투자도 유도하고 있다.

특히 세액공제형 투자 인센티브(ITCs, Investment Tax Credits)를 도입해 청정 수소 기업에 최대 40%, 청정 전력, 탄소 포집 및 저장 기술(CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage) 기업에 최대 30%의 세제 혜택을 제공하고 있다. 이 외에도 연방정부는 청정 성장 허브(Clean Growth Hub), 지속가능 기술 개발(SDTC, Sustainable Development Technology Canada), 넷제로 액셀러레이터(Net Zero Accelerator), 캐나다 성장 펀드(CGF, Canada Growth Fund) 등의 프로그램을 운영하며 기술 개발부터 상용화 전환까지 생애주기별 맞춤형 재정 지원에 나서고 있다.

BloombergNEF에 따르면, 2024년 캐나다의 청정 에너지 기술 및 인프라 투자는 전년 대비 19% 증가한 350억 달러 (약 48조 원)를 기록하며 세계 8위 등극했다. 이는 글로벌 평균 성장률(10.7%)의 두 배에 가까운 수치로, 캐나다가 빠르게 클린테크 분야의 메이저 투자 시장으로 자리매김하고 있음을 보여준다.

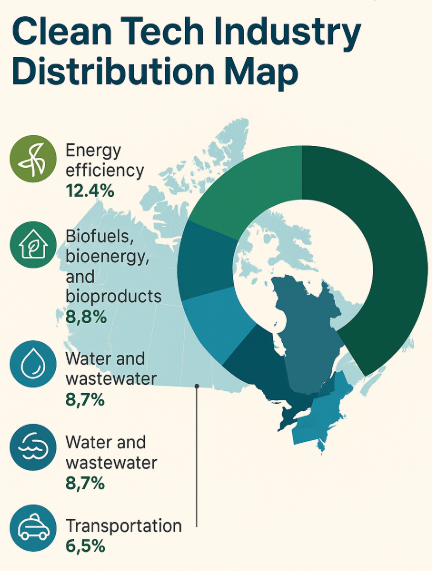

캐나다의 클린테크 산업은 다음과 같은 10대 분야로 구성되어 있으며, 기업들은 다양한 분야에서 기술 융합을 통해 경쟁력을 강화하고 있다.

<캐나다 클린테크 10대 분야>

No.

분야

세부 내용

1

재생에너지 및 탄소무배출 에너지 공급

태양광, 풍력, 수력, 지열, 소형 원자로(SMR), 청정 수소 등 이산화탄소 배출이 없는 전력 생산 기술

2

바이오연료·바이오에너지·

바이오제품

바이오가스, 바이오디젤, 바이오플라스틱 등 생물 기반 대체 에너지 및 소재

3

청정 산업 공정

철강·시멘트 등 고탄소 산업의 공정 탈탄소화, 저탄소 원료 기반 제조 기술

4

청정 운송 기술

전기차, 수소차, 충전 인프라, 배터리 시스템 등 탈탄소 교통수단

5

탄소 포집·활용·저장(CCUS)

산업 배출 CO2의 포집·전환·저장 기술 및 응용 제품

6

에너지 효율

고효율 HVAC, 스마트 계량기, 산업용 에너지 절감 솔루션 등

7

수처리 및 폐수 처리

정수 및 재이용 기술, 고도 폐수처리 시스템, 물순환 기술

8

배출 감축 및 환경 모니터링

배출 감시 센서, 환경 데이터 분석, 오염물 제거 장비 및 소프트웨어

9

스마트 그리드 및 에너지 저장

전력망 최적화, 에너지 저장장치(ESS), 분산형 에너지 자원 관리

10

배출 감축 및 환경 모니터링

배출 감시 센서, 환경 데이터 분석, 오염물 제거 장비 및 소프트웨어

[자료: 온타리오주 2024 클린테크 산업 보고서]

<2024 캐나다 주요 클린테크 산업 분포도>

[자료: 온타리오주 2024 클린테크 산업 보고서]

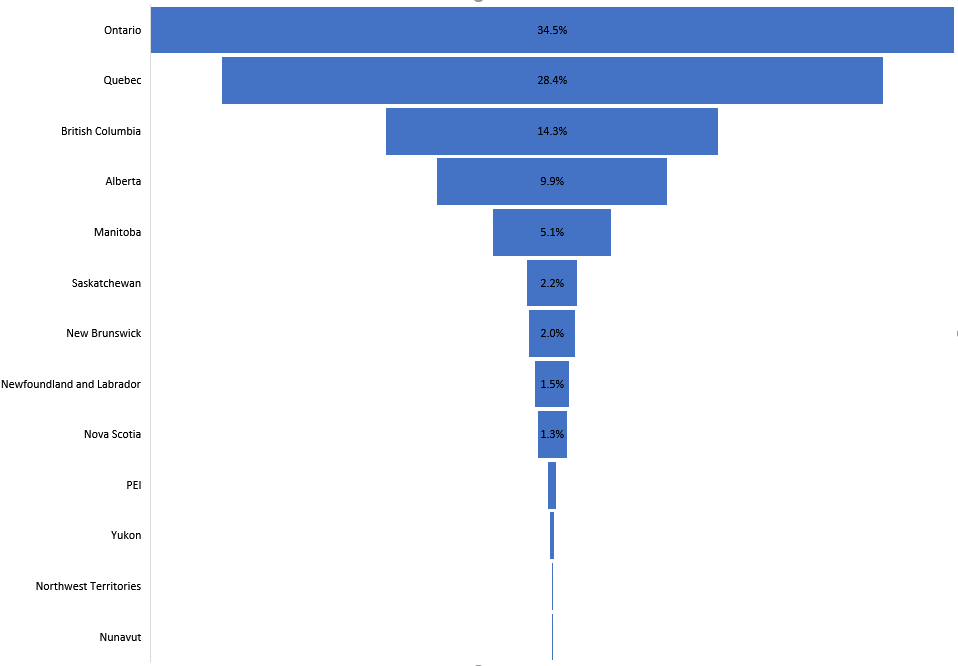

캐나다 내에서는 특히 온타리오주를 중심으로 클린테크 산업이 성장하고 있다. 캐나다 전체 클린테크 기업 34.5%가 온타리오주에 위치해 있으며, 그 중 약 20%가 주도인 토론토에 본사를 두고 있다. 토론토 외에도 해밀턴(Hamilton), 키치너(Kitchener), 워털루(Waterloo) 지역에 산업별로 전문화된 기술, 인재, 인프라가 밀집해 있어, 클린테크 전반의 성장 기반을 구축하고 있다.

토론토는 에너지 저장, 스마트 그리드, 에너지 효율 분야의 중심지이다. 대표적인 기업으로는 스마트 에너지 관리 솔루션을 개발하는 Peak Power, 압축 공기 에너지 저장 기술을 보유한 Hydrostor, 에너지 효율 기반의 스마트 온도조절기 제조사 Ecobee 등이 있다. 해밀턴은 철강·중공업 기반의 친환경 전환이 활발한 지역으로, ArcelorMittal Dofasco가 그린 제철소 전환을 추진하고 있으며, McMaster University는 탄소 포집 및 저장 기술(CCUS)과 청정 산업 공정 관련 연구의 중심지 역할을 하고 있다. 한편 키치너와 워털루 지역은 첨단 기술 스타트업을 중심으로 바이오에너지, 수소, 청정 운송 기술 분야의 혁신을 선도하고 있다. 대표적으로 Clear Blue Technologies는 스마트 오프그리드 태양광 조명 및 전력 관리 솔루션을 제공하는 기업으로 교통, 통신, 보안 인프라 분야의 에너지 접근성 향상에 기여하고 있다.

온타리오주 내 클린테크 기업의 약 11.5%는 2개 이상의 산업 분야를 복합적으로 운영하고 있어, 북미 진출 거점으로 고려할 만한 산업 밀집도와 기술 집적도가 돋보인다.

<2023 캐나다 주(州)별 총, 환경 및 클린 테크 GDP 지역 분포도>

[자료: 캐나다 정부 홈페이지]

캐나다 정부의 클린테크 투자 지원 프로그램

(1) 연방정부의 클린테크 프레임 워크

캐나다 연방정부는 클린테크를 차세대 성장동력으로 지정하고, 정책·재정·행정 인프라 통합 지원을 위한 프레임 워크를 운영하고 있다. 대표적으로 청정 성장 허브(Clean Growth Hub)는 캐나다 사업개발은행(BDC, Business Development Bank of Canada), 캐나다 국립연구위원회(NRCC, National Research Council Canada) 등 17개 연방 부처가 참여하는 범정부 지원 창구로, 연간 300개 이상의 클린테크 기업을 대상으로 맞춤형 지원을 제공하고 있다. 기술 실증 단계(TRL, Technology Readiness Level) 또는 투자 단계(Seed/Startup/Scale-up)에 따라 연방정부는 다양한 재정 프로그램을 운영 중이다. 예컨대, 지속가능 기술 개발(SDTC)은 기술의 사업화 가능성을 검증하는 초기 기업을 대상으로 무상 보조금(non-repayable grant)을 제공하며, 연간 약 1억 4,000만 캐나다 달러 규모의 예산을 지원한다. 상용화 이전 단계의 파일럿 실증이나 기술 고도화에 적합한 자금원으로 평가된다.

한편, 넷제로 액셀러레이터(Net Zero Accelerator)는 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED, Innovation Science and Economic Development)가 주관하는 전략적 혁신펀드(SIF, Strategic Innovation Fund)의 일부로 운영되며, 대규모 제조업 탈탄소화 프로젝트를 중점적으로 지원한다. 총예산은 80억 캐나다 달러에 달하며, 지원 방식은 무상 보조금(non-repayable grants)뿐 아니라 자본출자(equity investment), 조건부 대출(concessional loan) 등의 다양한 형태로 구성된다. 특히 중소·중견기업은 대기업 또는 공공기관과의 컨소시엄 형태로 프로젝트에 참여할 경우, 기술 실증에서 상용화에 이르는 전 과정에서 자금 지원을 받을 수 있다. 또한 2024년부터 본격적으로 운영 중인 캐나다 성장 펀드(CGF)는 고위험/고비용 기술의 민간 투자를 유도하기 위한 설계된 시장 기반의 정책금융 도구로, 계약차액(CfD, Contracts for Difference), 직접 출자, 신용 보증 등을 결합하여 민간의 수익성을 보장하면서 정부가 초기 리스크를 분담하는 구조이다.

이처럼 연방정부는 기술의 사업화부터 대규모 프로젝트 투자, 리스크 완화까지 기술 생애주기 전 단계에 걸쳐 다양한 유형의 재정지원 메커니즘을 구축하고 있으며, 진출 기업은 기술단계와 프로젝트 특성에 따라 최적의 프로그램을 선별적으로 활용할 수 있다. 세액공제형 투자 인센티브(ITCs) 제도는 수소, 탄소 포집 및 저장 기술(CCUS), 청정 전력 개발 분야 등에 대해 세액 공제를 지원하고 있다. 특히 청정 수소 프로젝트에 대해서는 최대 40%까지 세액공제를 확대 적용하여 기술 도입을 적극 유도 중이다. 또한, 연방 정부는 2023년 7월부터 시행에 들어간 ‘청정 연료 규정(Clean Fuel Regulation’)’을 통해, 연료 공급자에게 연료의 탄소 강도(Carbon Intensity)를 지속적으로 낮추도록 법적 의무를 부과하고 있다. 이 제도 아래에서는 기업이 저탄소 연료 사용, 감축 기술 도입 등을 통해 탄소 감축 크레딧(Carbon Credit)으로 전환할 수 있으며, 이를 직접 매입·거래함으로써 새로운 수익원을 창출하거나 규제 준수 비용을 상쇄할 수 있다. 이러한 방식은 청정 연료 시장 활성화와 탄소 크레딧 기반 거래 시스템 구축을 동시에 촉진하고 있다.

<캐나다 연방정부 클린테크 지원 프로그램>

프로그램

핵심 내용 요약

Clean Growth Hub

• 17개 연방 부처 및 기관이 참여하는 클린테크 기업 원스톱 지원 창구

• 연간 300여 개의 클리테크 기업 지원(2022년-23년: 355개사, 2023년-24년: 281개사)

• 연간 예산 집행금액: C$146만 / 기업 만족도: 70~75%

Net Zero Accelerator

• 탈탄소 제조 프로젝트 지원 / 총예산: C$80억

• CO2 감축 목표: 2030년까지 6.2MT

• 신청 소요 시간: 2주~3주 / 승인 소요: 20개월

Sustainable Development Technology Canada(SDTC)

• 기술 상용화 단계별 보조금 / 연간 예산: C$1억4000만

• 프로젝트 진전율: 97%

Canada Growth Fund(CGF)

• 수소·탄소포집 등 고위험 기술 투자 유도

• 총예산 규모 C$150억 / 민간 투자 리스크 흡수

Investment Tax Credit(ITCs)

• 최대 30%까지 세액공제

• Clean Tech ITC – 30%

• Clean Hydrogen ITC – 15 ~40%

• Clean Electricity ITC – 15%

• CCUS ITC – 최대 30% (변경 전 60%)

Clean Fuel Regulation

• 연료 공급자에 탄소 강도(CI) 감축 의무 부과

• 탄소 신용시장 창출: 2030년까지 휘발유·디젤 15% 기준 적용

[자료: 캐나다 정부 홈페이지]

캐나다 각 주정부에서도 2030년 온실가스 감축과 산업 전환 목표에 발맞춰 수소와 청정에너지 기반의 전략을 앞다투어 내놓고 있다. 연방정부의 탄소중립 로드맵을 뒷받침하기 위해 각 주는 지역 특성과 기존 산업 기반을 고려한 맞춤형 정책을 추진 중이며, 이 과정에서 외국인 투자 유치와 기술협력 기회도 확대되고 있어 한국 기업의 북미 진출 가능성 또한 주목할 만하다.

(2) 온타리오주: 저탄소 수소 전략(Low Carbon Hydrogen Strategy)

온타리오주정부는 저탄소 수소 전략(Low Carbon Hydrogen Strategy)을 통해 2030년까지 수소 인프라를 5배 확대하겠다는 계획을 수립하고, 주요 산업 중심지인 토론토, 나이아가라, 사니아(Sarnia) 지역을 중심으로 블루 및 그린수소 생산 거점을 조성하고 있다. 철강, 정유, 대형 운송 등 에너지 다소비 업종을 대상으로 수소 연료 도입을 본격화하고 있으며, 특히 온타리오주 해밀턴의 철강업체인 ArcelorMittal Dofasco가 추진 중인 해밀턴 제철소 수소 전환 프로젝트에 주정부가 5억 캐나다 달러를 지원한 사례는 산업 수소화 전환의 실증적 모델로 평가된다. 더불어, 최근 온타리오 정부는 수소 투자 펀드(Hydrogen Innovation Fund)를 통해 수소 관련 R&D 및 상용화 프로젝트에 총 3,000만 캐나다 달러를 추가 투자하기로 하며 정책적 의지를 재확인했다.

(3) 브리티시컬럼비아(BC)주: 청정 BC주 로드맵(CleanBC Roadmap2030)

브리티시컬럼비아주는 전기차를 중심으로 한 탈탄소 전략을 추진하고 있다. 청정 BC주 로드맵(CleanBC Roadmap 2030) 하에 2030년까지 온실가스를 40% 감축하고 2050년 넷제로를 실현한다는 목표 아래, 고탄소 에너지원을 빠르게 대체하고 있다. 특히 탄소 무배출 차량(ZEV, Zero-Emission Vehicle) 보급률은 전국 최고 수준으로, 2024년 신규 차량의 22.4%가 전기차로 전환되었으며, 공공 충전 인프라도 7천 기 이상 확보됐다. 농어촌 및 원주민 지역의 에너지 전환을 지원하기 위한 커뮤니티 중심 프로젝트도 활발히 전개되고 있으며, 전체 청정 교통 예산만 약 6억 5,000만 캐나다 달러에 달한다.

(4) 퀘벡주: 녹색 경제 계획(Plan Pour Economie Verte 2030)

퀘벡주는 수력발전이라는 천연자원을 적극 활용하여 탄소중립 경제로의 전환을 주도하고 있다. 녹색 경제 계획(Plan pour Economie Verte 2030)에서는 2030년까지 37.5%의 온실가스 감축을 목표로 설정하고, 전력의 99% 이상을 수력에 기반한 저탄소 전력망으로 유지하고 있다.

이 같은 전력 기반 위에서, 퀘벡은 수력의 즉각적 전력화에서 그린 수소 생산, 그리고 전기차 배터리 생산·재활용의 순환적 클린 에너지 생태계를 구축하고자 한다는 점을 주목한다.

1. 그린 수소 생산 (Green Hydrogen)

퀘벡 주정부 전력기관인 하이드로 퀘벡(Hydro-Quebec)은 수력으로 작동하는 대형 전해조(electrolyzer)시설을 구축해, 전력만으로 수소를 생산한다. 퀘벡주 바헨느(Varennes) 인근 지역에서 이미 연 11,000톤의 그린 수소 생산 시설이 가동 중이며, 이는 바이오매스 연료 생산 공정에 투입되어 폐기물 기반 연료 전환에도 활용된다.

2. 2차전지 산업 확대 및 재활용

깨끗한 전력과 그린 수소 기반의 생산 역량을 바탕으로, 퀘벡은 북미 전기차 배터리 소재 생산의 핵심 거점으로 빠르게 부상하고 있다. 현재 GM과POSCO의 합작 법인인 얼티엄캠(Ultium CAM)을 비롯해 동·구리 박막 등 2차전지 핵심 소재 생산 공장이 들어서고 있다.

또한 리튬이온 배터리 재활용 기술 분야에서도 기술 고도화가 진행 중이다. 특히 Lithion Recyclin은 2024년 10월 현대자동차와 4년째 이어온 전략적 파트너십을 연장 체결하고, 폐배터리의 셀 분해 및 유가금속 회수 기술을 공동 개발하고 있다. 이는 퀘벡주의 순환 경제 전환 전략과 맞물려, 전기차 배터리 수명주기 전체를 아우르는 지속가능한 산업 생태계 구축의 핵심 축으로 작용하고 있다. 이처럼 퀘벡은 ‘수력→그린 수소→전기차 배터리→배터리 재활용’에 이르는 완결된 클린에너지 공급망을 전략적으로 설계하는 중이다

(5) 앨버타주: TIER·CCUS Hub & Hydrogen Development

앨버타주는 석유·가스 중심의 에너지 구조에서 벗어나, 탄소 저감 기술과 수소 기반의 에너지 전환을 본격화하고 있다. 주정부는 기술 혁신 및 배출 감소(TIER, Technology Innovation and Emissions Reduction) 제도를 통해 일정 수준 이상의 온실가스를 배출하는 기업에 배출권 거래 또는 감축 투자 의무를 부과하고 있으며, 해당 제도를 기반으로 대규모 CCUS 프로젝트를 유치하고 있다.

대표적으로 Wolf Carbon Solutions와 Enhance Energy가 주도하는 알버타주 탄소 트렁크 라인(Alberta Carbon Trunk Line, AC-TL) 프로젝트가 있다. 비료·정유 공장에서 포집한 이산화탄소를 240km 길이의 파이프라인을 통해 저장소로 이송하는 북미 최대 상업용 탄소 포집·수송 인프라 구축 프로젝트로, 사업비는 총 12억 캐나다 달러 규모다. 동 프로젝트를 통해 현재 연간 280만 톤 이상의 이산화탄소가 포집·저장되고 있으며, 향후 1,460만 톤 규모까지 확대될 예정이다.

이 외에도 캐나다 6개 주요 오일 기업으로 구성된 Pathway Alliance은 총 165억 캐나다 달러 규모의 CCUS 네트워크 구축 프로젝트를 추진 중이다. 2030년까지 약 25개 이상의 오일랜드 시설을 연결하는 400km 길이의 탄소 이송 파이프라인을 구축하고, 연간 최대 1,200만 톤의 이산화탄소를 처리하는 것이 목표다. 한편, 알버타주는 CCUS 인프라와 연계한 블루 수소 생산 생태계 조성에도 속도를 내고 있다. 천연가스를 기반으로 한 수소 개질 기술의 상용화를 추진 중이며, 관련 R&D를 총괄할 H2 Centre of Excellence 설립도 마무리 단계에 있다. 동 센터는 수소 생산, 저장·운송, 연료전지 등 수소 밸류체인 전반을 지원하는 기술 허브로 기능할 예정이다.

이처럼 캐나다 주요 4개 주는 수소·전기화·CCUS 등 각기 다른 경로로 에너지 전환을 추진 중이며, 정책 수단과 인프라 투자, 외국기업 유치 전략에 있어서도 차별화된 접근을 취하고 있다. 온타리오주와 알버타주는 인프라 중심의 수소경제 확산에 방점을 두고 있으며, 브리티시컬럼비아주는 전기차 기반의 수송·건축 에너지 구조 혁신에 집중하고 있다. 퀘벡은 수력과 배터리 중심의 저탄소 생태계 조성에 초점을 맞추고 있는 가운데, 한국 기업은 각 주의 정책과 기술 수요에 맞춘 진출 전략을 수립할 필요가 있다. EPC·전해조·연료전지 등 제조 기반 수소 기술뿐 아니라, 충전 인프라, 에너지 저장 시스템(ESS), 스마트그리드, 탄소포집 설계·시공 등 다양한 분야에서 협력 가능성이 높아지고 있는 지금, 주별 특별전략을 면밀히 분석한 진입이 요구된다.

한국 클린테크 기업의 캐나다 진출 전략 및 실행 로드맵

캐나다는 최근 기후위기 대응, 자원 안보 강화, 글로벌 공급망 재편이라는 세 가지 구조적 과제에 동시에 대응하는 청정산업 전략을 본격화하고 있다. 연방정부는 캐나다 청정경제 전략(Canada’s Clean Economy Strategy)을 통해 2035년까지 930억 캐나다 달러에 달하는 산업 투자 로드맵을 제시했으며, 각 주정부도 수소·전기화·탄소포집 등 분야별 특화 정책을 전개하고 있다. 이러한 정책 환경은 기술 기반의 한국 클린테크 스타트업과 중소기업에게 초기 진입 이후 북미 시장 전체로의 확장 거점으로서 캐나다를 활용할 수 있는 중요한 기회를 제공한다.

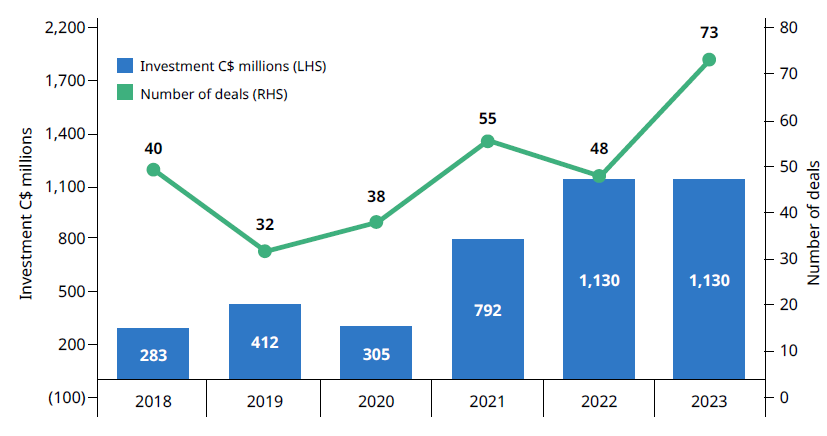

<2018~2023년 캐나다 클린테크 산업 투자 금액>

[자료: EDC 산업 보고서]

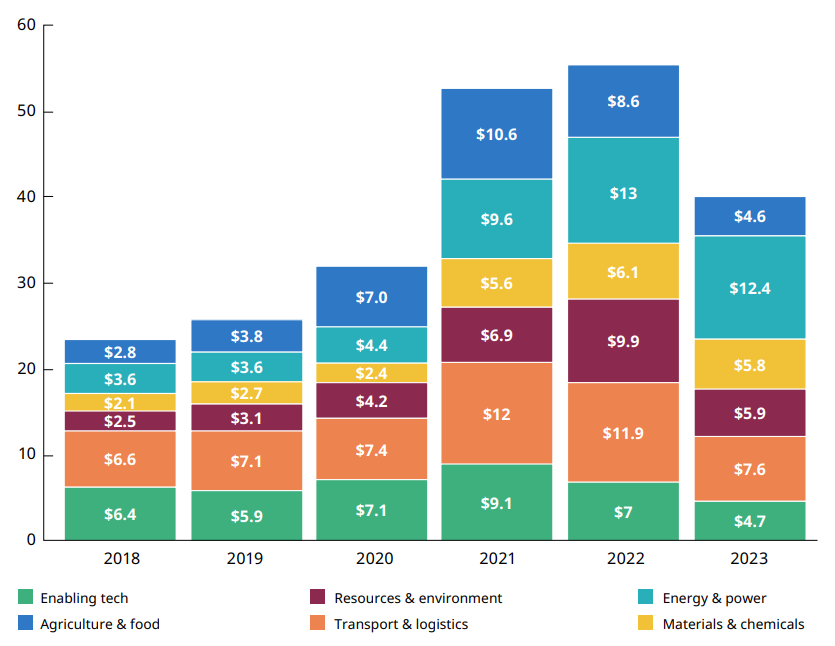

글로벌 클린테크 투자 역시 가파른 성장세를 보여주고 있다. 2021년에서 2023년을 정점으로, 에너지·전력, 소재·화학, 수송·물류 분야를 중심으로 투자가 집중되었다. 2022년 기준 해당 산업에 대한 투자액은 약 59억 달러로, 2018년 대비 두 배 이상 증가했다. 다만 2023년에는 고금리 기조와 정책 불확실성으로 전체 투자 증가세가 다소 둔화되었으며, 이는 전략적 접근의 필요성을 시사한다. 특히 에너지 전환의 핵심 인프라를 포함한 투자 분야는 여전히 높은 성장성과 수익성을 보유하고 있으며, 한국 기업이 중점적으로 고려해야 할 진출 지점으로 주목된다.

<2018~2023년 전세계 클린테크 산업별 투자 금액>

(단위: U$ 십억)

[자료: EDC 산업 보고서]

(1) 진출 초기 전략, Clean Growth Hub 및 보조금 연계

이 중 CGF는 온실가스 감축량과 투자 대비 감축비용(MACC)을 기준으로 기술 리스크를 수용하는 구조를 채택하고 있어, 기술력 있는 한국 기업에게 유리한 진입 기회를 제공한다

(2) 주정부 클러스터 연계, JV·R&D 컨소시엄 기반 협력 구조 선호

캐나다 클린테크 프로젝트는 단일 기업이 아닌 합작투자진출(JV) 또는 R&D 컨소시엄 형태로 진행되는 경우가 일반적이다. 각 주정부는 이러한 협업 모델을 선호하며, 자국 기업 및 기관과의 공동 실증 및 부품 현지화 프로젝트에 매칭 그랜트, 세제 감면, 기술 이전 지원 등 실질적인 인센티브를 제공한다. 특히 연방정부의 지속 가능 기술 개발(SDTC)프로그램의 경우, 2023년 지원 프로젝트 중 약 38%가 다기관 협업형 구조로 운영되었으며, 평균 지원 비율은 프로젝트 총 비용의 33%, 최대 지원 비율은 40%였다. SDTC는 캐나다 법인 형태의 기업이 주체가 되어야 지원 신청을 할 수 있으며, R&D 컨소시엄 구성원 중 최소 1개 이상 주체는 현지 기업 또는 기관이어야 한다는 요건을 갖추고 있다. 따라서, 해외기업도 캐나다 클린테크 프로젝트 참여하려면, 캐나다 현지 법인 설립 또는 현지 기업·대학 등과 컨소시엄 구성이 필수다. SDTC를 포함한 주정부 보조금은 다수 기관과의 협업 구조를 전제로 진행한다. 이를 통해 국내 기업이 직접 캐나다에서 기술 실증 및 지원 자금을 확보할 수 있는 기반이 마련된다.

(3) 정책금융 활용, 한-캐 그린파이낸스 구조

재무 측면에서는 한국수출입은행(KEXIM)과 캐나다 수출개발은행(EDC, Export Development Canada)이 2023년 체결한 그린파이낸싱 협력 양해각서(MOU)를 활용할 수 있다. 본 협약은 양국 간 청정 산업 분야에서 정책금융과 수출신용, 보험을 연계한 복합 금융 구조를 실질적으로 활용할 수 있다는 점에서 주목된다.

이 구조는 다음과 같다:

· 한국수출입은행은 녹색 프로젝트 대상 기업에 대한 정책성 대출(Green Loan)을 제공하며, 캐나다 EDC는 프로젝트 리스크를 줄이기 위한 보험 및 보증을 병행 제공한다.

· 여기에 캐나다의 CGF가 추진 중인 차액계약(CfD) 기반 투자 상품을 추가 활용하면, 수익 안정성과 투자 회수 가능성도 제고된다.

특히 양국의 정책금융기관이 초기 투자비의 최대 60~70%를 공동 커버하는 방식이 가능하다는 점에서, 국내 기업 입장에서는 해외 청정에너지 투자 시 재무적 리스크를 크게 분산할 수 있다.

(4) ESG·원주민 연계 전략, 현지화 요건 대응

에너지 및 환경 인프라 프로젝트의 경우, 캐나다 원주민 커뮤니티와의 사전 협의 및 공동 참여는 필수적이다. 프로젝트 지분 구조나 이익 공유 모델에 따라 승인이 좌우될 수 있으며, 이는 ESG 기준 대응과도 연결된다. 특히 탄소크레딧 발행, 녹색 금융 유치 등을 목표로 하는 경우, TCFD, ISSB, ESRS 기준에 부합하는 ESG 공시 체계 구축이 요구된다.

(5) 통상 제도 활용, CKFTA + CPTPP 이원 활용

한국은 한-캐 자유무역협정(CKFTA)을 통해 대부분의 산업재와 부품에 무관세 혜택을 받고 있다. 여기에 캐나다는 CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 회원국이므로, 한국이 캐나다에서 부품을 생산 후 실증·조립하여 CPTPP 체인국으로 수출할 경우, 누적 원산지 규정을 활용해 무관세 혜택을 받을 수 있다는 것이 핵심이다.

다만, 한국은 아직 CPTPP 가입국은 아니다, 따라서 한국 기업이 CPTPP 무관세 수출 구조를 실질적으로 활용하려면, 우선 CKFTA에 의해 캐나다 내 생산·조립된 제품에 대해 무관세 수출이 보장되고, 캐나다에서 생산된 부품을 CPTPP 가입국(일본, 베트남, 멕시코 등)으로 수출하는 경우에는 누적 원산지 규정을 적용받아 무관세 수출 구조를 구현할 수 있다.

시사점

캐나다 진출을 준비하는 클린테크 기업은 다음과 같은 사전 전략을 병행할 필요가 있다.

· CapEx 식별 및 회계 정책 설계: 수소·CCUS 관련 투자 항목별로 ITC 적용 여부를 조기 분석해 회계 처리 및 환급 가능성을 검토.

· SDTC 공모 대비 자료 준비: 기술 수준 평가자료(TRL), 타당성 보고서, 비즈니스모델 자료 등은 사전에 준비해 신청 시기를 선점.

· 클러스터 진입 시점 조율: 온타리오, 알버타 등은 실증 프로젝트 예산이 조기 소진되는 경우가 많아 타임라인 관리 중요.

· 현지 파트너(스타트업·대학·공공기관) 발굴 및 협의: 공동 R&D컨소시엄 또는 JV 구조는 파트너의 역량과 준비도에 따라 프로젝트 승인 가능성이 좌우됨.

캐나다는 향후 10년간 세계 클린테크 산업의 전략기지로서 성장할 가능성이 높다. 탄소저감 효과가 명확한 프로젝트에 세액공제와 정책금융을 집중하는 동시에, 각 주정부는 클러스터 중심의 맞춤형 전략으로 외국인 기업 유치를 강화하고 있다. 이러한 변화는 내부화된 진입 전략(Embedded Entry)을 필요로 한다.

한국 기업은 기술 실증, 북미시장 교두보 확보, 탄소 수익화라는 세 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 위치에 있으며, 이를 위해서도 제도 분석, 재무 설계, ESG 전략, 원주민 협력 요건 등 복합 요소를 고려한 정밀한 진입 로드맵이 요구된다. 단순 진입을 넘어, 지속 가능한 현지화 + 수익구조 설계로 이어지는 이행 전략 수립이 지금 이 시점에서 가장 중요하다.

자료: 캐나다 연방정부, 캐나다 통계청, 온타리오주 클린테크 산업보고서, BC주 클린테크 산업보고서, 퀘백주 클린테크 산업보고서, 알버타주 클린테크 산업보고서, EDC 클린테크 산업보고서, KOTRA 토론토 무역관 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (캐나다 클린테크 산업 대전환 본격화에 따른 진출 전략)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

미국 실리콘밸리에서 펼쳐진 K-모빌리티의 내일

미국 2025-07-01

-

2

2025 한-스웨덴 에너지 전환 포럼 개최기

스웨덴 2025-07-01

-

3

[기고] 전기차의 미래를 바라보는 또 다른 시각

미국 2025-07-01

-

4

일본 최대 규모 ICT전시회 '인터롭 도쿄 2025' 참관기

일본 2025-07-02

-

5

전력 인프라 혁신 가속하는 호주, 한국 기업에 ‘기회 ON’

호주 2025-07-01

-

6

일본 간사이 재생의학 산업의 현재와 미래 동향

일본 2025-07-01

-

1

2024년 캐나다 육류 가공 산업 정보

캐나다 2024-12-17

-

2

2024년 캐나다 에너지 산업 정보

캐나다 2024-12-10

-

3

2024년 캐나다 대두 산업

캐나다 2024-11-21

-

4

2021년 캐나다 건설 산업 정보

캐나다 2021-12-23

-

5

2021년 캐나다 신재생 에너지 산업 정보

캐나다 2021-12-23

-

6

2021년 캐나다 에너지 산업 정보

캐나다 2021-12-22