-

전력 인프라 혁신 가속하는 호주, 한국 기업에 ‘기회 ON’

- 트렌드

- 호주

- 멜버른무역관 조미영

- 2025-07-01

- 출처 : KOTRA

-

2050년 탄소중립을 목표로 재생에너지 중심 전력망 현대화 작업

현지 협업과 네트워킹 강화로 호주 전력망 시장 진출 전략 마련 필요

호주는 2050년까지 탄소중립(net zero)을 목표로 하면서 에너지 시장에 큰 변화가 일어나고 있다. 재생에너지 발전 프로젝트의 급격한 확산은 긍정적인 신호이지만, 동시에 이러한 자원을 기존 전력망에 연결하는 과정에서 병목 현상이 발생하고 있다. 더불어 석탄 화력 발전소들이 예상보다 빠르게 폐쇄되고 있으며, 현재 추세가 지속된다면 2040년까지 모든 석탄 화력 발전소가 국가 전력 시장(National Energy Market)에서 퇴출당할 것으로 전망된다.

이처럼 재생에너지의 급속한 보급과 기존 화력 발전소의 조기 폐쇄가 동시에 진행되면서, 전력망의 안정성과 보안을 유지하기 위해서는 재생에너지 발전뿐만 아니라 송전 인프라에 대한 전략적인 투자가 필수적이다. 이러한 문제가 해결되지 않은 채로 석탄 화력 발전소를 폐쇄할 경우, 정전이나 전력 공급의 불안정 등 심각한 결과를 초래할 수 있다. 따라서 발전소 폐쇄 계획은 뉴사우스웨일스(NSW), 빅토리아(VIC), 퀸즐랜드(QLD), 남호주(SA) 등 주요 지역을 연결하는 전력망의 개선과 확장을 최우선으로 고려해야 한다. 성공적인 에너지 전환을 위해서는 단순히 태양광과 풍력 같은 재생에너지원으로 손실된 발전 용량을 대체하는 것에 그치지 않고, 새로운 에너지 수요와 공급의 불균형에 유연하게 대응할 수 있도록 전력망의 구조를 개선해야 한다. 아울러 이러한 기술적 해결책뿐만 아니라, 이를 뒷받침할 수 있는 정책적·제도적 보완도 함께 이루어져야 한다.

기존 전력망 구조와 직면한 도전 과제

호주의 기존 전력망은 중앙집중식 화석 연료 기반 발전소를 중심으로 설계되었으며, 현재와 같이 재생에너지 중심의 분산형 전력 공급 구조를 수용하기에는 여러 기술적·물리적 한계에 직면해 있다. 이러한 구조적 한계는 재생에너지의 확산과 안정적 공급을 저해하며, 전력망의 전면적인 재구성을 요구하게 되었다.

① 중앙집중식 설계의 구조적 한계

기존 전력망은 대형 석탄 화력발전소에서 생산된 전력을 장거리 송전선을 통해 도시 소비자에게 전달하는 구조로, 일방향적이며 유연성이 낮았다. 그러나 현재는 분산된 재생에너지 발전원, 특히 가정용 및 지역 태양광이 전국적으로 확대되고 있어, 전력 흐름이 양방향이 되고 있고, 기존 시스템은 이를 효율적으로 처리하지 못하고 있다.

② 간헐성과 수급 불안정성

태양광이나 풍력은 시간과 날씨에 따라 발전량이 크게 변동하는 간헐성을 지닌다. 전력망은 실시간 수요와 공급이 일치해야 하는데, 재생에너지의 비중이 높아지면서 이러한 예측 불가능성이 시스템 안정성에 직접적인 영향을 미치고 있다. 특히, 화석연료 발전소의 폐쇄가 가속화되면서, 백업 전력이 부족해지는 문제가 더욱 부각되고 있다. 즉, 전력망의 안정성을 확보하기 위해서는 에너지 저장 시스템(ESS)과 스마트그리드와 같은 첨단기술이 함께 적용되어야 하며, 전기의 생산과 소비를 효율적으로 조절할 수 있는 지능형 관리 체계가 뒷받침되어야 한다.

③ 길게 뻗은 전력망, 연결의 한계

호주의 전력망은 지리적 특성과 인구 분포에 따라 유럽과 같은 고밀도 상호 연결망과는 매우 다른 구조로 되어 있다. 대표적인 전력망인 동부 전력망은 주로 동부 해안을 따라 길게 뻗은 선형 구조로 되어 있어 구조적인 한계를 안고 있다. 이러한 구조에서는 어느 한 지점에서 네트워크 장애나 송전선 손실이 발생할 경우, 대체 경로를 통한 우회가 어려워 전력 공급 안정성에 취약할 수 있다. 긴 송전선로로 구성된 네트워크 특성상, 기상 재해나 산불, 폭염 등 외부 요인에 의한 사고 발생 시 전체 시스템에 미치는 영향이 크고 광범위하다.

이러한 도전 과제들을 해결하기 위하여 호주 정부는 전력망 개편에 나서고 있으며, 특히 재생에너지 중심의 전력 구조로의 전환이 가속화되면서, 노후화된 기존 전력망을 대체하고 새로운 에너지 흐름에 적합한 인프라를 구축하는 것이 시급한 과제로 부상하였다.

호주 정부의 전력망 현대화 계획 – ‘Rewiring the Nation’

‘Rewiring the Nation’, 즉 국가 전력망 재구축은 호주 정부가 추진하는 에너지 인프라 구축 프로그램으로, 노후된 송전 인프라를 현대화하고, 재생에너지를 도시와 지역사회까지 안정적으로 전달할 수 있는 기반을 구축하는 것을 목표로 한다. 기존 전력망의 구조적 한계를 극복하고 간헐성과 수급 불안정성을 극복하고자 신규 송전망 구축 및 기존 인프라의 업그레이드에 집중 투자함으로써 전력 시스템을 근본적으로 현대화하고 있다. 이를 통해 궁극적으로는 소비자들의 에너지 인프라 비용 부담을 줄이고 전기요금 안정에도 기여하는 한편, 호주 정부는 이 프로그램을 바탕으로 2030년까지 국가 온실가스 배출량을 43% 감축하고, 2050년까지 완전한 탄소중립 달성을 실현하고자 한다.

통합 시스템 계획(Integrated System Plan)

이와 같은 전력망 현대화와 에너지 전환의 구체적인 방향과 우선순위는 호주 에너지 시장 운영자(Australian Energy Market Operator, AEMO)가 2년마다 발표하는 통합 시스템 계획(Integrated System Plan, ISP)을 통해 체계적으로 관리되고 있다. ISP는 연방 및 주 정부의 온실가스 감축 목표를 반영한 에너지 정책을 이행하기 위한 최적 개발 경로를 제시하며, 해당 경로에 따른 연간 자본 투자 비용은 2050년까지 총 1220억 호주 달러(108조 6780억 원)에 이를 것으로 추산된다. 이 계획은 미래 에너지 수요를 예측하고, 공급망 설계와 송전망 투자 우선순위를 명확히 설정하는 한편, Rewiring the Nation 프로그램은 ISP에 따라 실제 인프라 확장 사업을 추진하는 역할을 담당하고 있다.

ISP에서 제시하는 신규 발전소 구축, 송전망 연결 및 저장 시설 개발과 같은 프로젝트는 다년간 진행되는 대규모 프로젝트로, 다양한 검토와 엄격한 승인 절차를 걸쳐야 하므로 상당한 시간이 소요된다. ISP에 따르면 2050년까지 필요한 총 1만km의 송전망 중 약 5000km에 해당하는 프로젝트가 현재 진행 중이다. 또한 ISP는 2년마다 업데이트되어 기술 발전, 비용 변화, 정부 정책 변동 등 최신 상황을 반영하며 계획의 실효성을 유지하고 있다.

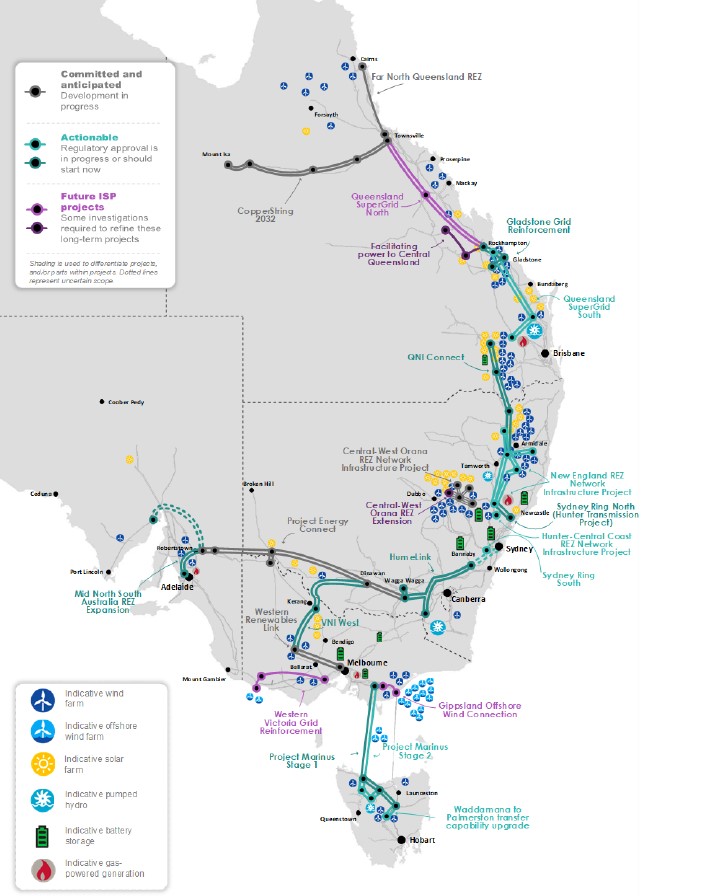

<2024년 ISP 최적 개발 경로의 네트워크 프로젝트>

구분

프로젝트명

시행주체 / 프레임워크

예상 준공 시기

예상 전체 가동 시점

① 확정 및 예상 ISP 프로젝트

Far North Queensland REZ

-

2024년 6월

2024년 6월

Project EnergyConnect (1단계 / 2단계)

-

2024년 9월 / 2026년 5월

2024년 12월 / 2027년 7월

Western Renewables Link (업그레이드)

-

2027년 7월

2027년 7월

Central West Orana REZ Network Infrastructure Project

-

2028년 1월

2028년 8월

CopperString 2032

-

2029년 6월

2029년 6월

② 이미 실행 가능한(Actionable) 프로젝트

HumeLink (북부 / 남부)

ISP

2026년 7월 / 2026년 12월

2026년 7월 / 2026년 12월

Sydney Ring North (Hunter Transmission Project)

NSW 법률

2028년 12월

2028년 12월

New England REZ Network Infrastructure Project

NSW 법률

2031년 6월 / 2033년 6월

2031년 6월 / 2033년 6월

VNI West (Vic–NSW Interconnector West)

ISP

2028년 12월

2029년 12월

Project Marinus (1단계 / 2단계)

ISP

2030년 6월 / 2032년 6월

2030년 12월 / 2032년 12월

③ 새롭게 실행 가능한(Actionable) 프로젝트로 선정

Hunter-Central Coast REZ Network Infrastructure Project

NSW 법률

2027년 12월

2027년 12월

Sydney Ring South

ISP

2028년 9월

2028년 9월

Gladstone Grid Reinforcement

QLD 법률

2029년 3월

2029년 3월

Mid North SA REZ Expansion

ISP

2029년 7월

2029년 7월

Waddamana to Palmerston transfer upgrade

ISP

2029년 7월

2029년 7월

Queensland SuperGrid South

QLD 법률

2031년 9월

2031년 9월

QNI Connect (QLD–NSW Interconnector)

ISP

2032년 4월

2033년 3월

④ 미래 ISP 프로젝트

NSW, QLD, SA, TAS, VIC의 다양한 REZ 확장 및 신규 연결

-

해당 주별 계획에 따라 결정

-

[자료: AEMO (2024 Integrated System Plan)]

<최적 개발 경로상의 송전 인프라 사업>

[자료: AEMO (2024 Integrated System Plan)]

업계 관계자에 따르면, 이러한 대규모 프로젝트는 대부분 AusNet, Transgrid, Powerlink와 같은 호주의 주요 대형 전력망 운영사들이 주도하고 있으며, 이들 기업은 프로젝트 수행을 위해 다양한 하도급 업체들과 긴밀히 협력하고 있다. 특히 공공 인프라 성격을 지닌 전력망 프로젝트의 경우, 주관 기업들이 관련 협력업체들을 대상으로 프로젝트 설명회를 개최한 뒤, 각 업체로부터 제안서를 제출받아 평가 후 파트너사를 선정하는 구조로 진행된다. 이러한 구조적 특성상 한국 기업이 호주 전력망 시장에 진출하기 위해서는 현지에 기반을 둔 네트워크 구축과 현지 사업 역량 확보가 필수적이다.

에너지 인프라 시장 확대 및 수입 현황

‘Rewiring the Nation’ 프로젝트를 통해 수십 기가와트(GW) 규모의 대규모 재생에너지 발전원이 호주 전력망에 연결됨에 따라 태양광 패널, 풍력 터빈과 같은 재생에너지 설비뿐만 아니라 송전선 구축, 변압기 및 변환기, 에너지 저장 시스템(ESS), 그리고 주요 전력 기자재에 이르기까지 전력 인프라 전반에 걸친 부품의 제조와 납품 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 실제로 2025 Australian Energy Week에서 만난 H 그룹의 J 씨는 “현재 호주 시장에서는 변압기나 에너지 저장 장치 등 재생에너지 관련 장비의 수요가 그 어느 때보다 뜨겁다”며, “특히 한국 기업들은 각 분야에서 높은 기술력과 품질을 바탕으로 상당한 시장 점유율을 확보하고 있고, 프리미엄 라인에서 경쟁을 벌이고 있다”고 밝혔다.

관련 제품들의 호주 수입 현황을 살펴보면, 전력망 관련 기자재의 수입이 전반적으로 증가하는 추세임을 알 수 있다. 송전선 분야에서는 2024년 기준 중국산이 여전히 전체의 약 51.8%를 차지하고 있지만, 한국산 수입액이 전년 대비 248% 이상 급증하며 10%의 점유율을 기록하는 등 눈에 띄는 성장세를 보이고 있다. 에너지 저장 장치 부문에서도 중국과 미국이 각각 48.5%, 29.6%의 점유율로 주도하고 있으나, 한국산 제품도 전년 대비 32.5%의 증가율을 보이며 4위의 시장 점유율을 유지하고 있다. 변압기, 전환기 및 인덕터 등을 포함한 주요 전력 기자재 분야에서는 중국이 41.5%로 가장 큰 비중을 차지하는 가운데, 한국도 약 1.6%의 점유율로 안정적인 입지를 다지고 있다.

<2022~2024년 송전선(HS Code 854440) 호주 수입 추이>

(단위: US$, %)

순위

국가

2022

2023

2024

점유율

(‘24년)

증감률

(‘23/’24)

전체

291,599,088

262,187,194

296,571,024

100.00

13.11

1

중국

164,105,219

128,778,731

153,514,061

51.76

19.21

2

인도

36,474,539

59,752,258

38,239,635

12.89

-36.00

3

한국

28,747,807

8,518,403

29,653,652

10.00

248.11

4

노르웨이

1,322

15,708,960

21,241,392

7.16

35.22

5

베트남

18,184,488

6,246,887

16,861,804

5.69

169.92

6

독일

4,017,409

8,571,513

7,529,404

2.54

-12.16

7

미국

5,444,572

8,042,077

5,299,181

1.79

-34.11

8

폴란드

2,847,132

4,676,305

3,949,758

1.33

-15.54

9

뉴질랜드

846,086

1,964,627

3,775,018

1.27

92.15

10

영국

1,530,085

2,020,180

3,414,922

1.15

69.04

[자료: Global Trade Atlas, 2025.06.26]

<2022~2024년 에너지 저장 장치(HS Code 850760) 호주 수입 추이>

(단위: US$, %)

순위

국가

2022

2023

2024

점유율

(‘24년)

증감률

(‘23/’24)

전체

1,038,654,752

1,561,722,146

3,342,040,205

100.00

114.00

1

중국

616,293,374

822,343,466

1,621,892,249

48.53

97.23

2

미국

193,908,853

417,044,800

987,827,441

29.56

136.86

3

베트남

47,983,272

97,474,977

543,851,676

16.27

457.94

4

한국

41,072,173

41,562,005

54,997,680

1.65

32.33

5

독일

18,918,035

24,516,067

26,791,608

0.80

9.28

6

말레이시아

17,176,418

10,263,835

15,188,502

0.45

47.98

7

멕시코

15,351,129

17,138,470

14,431,315

0.43

-15.80

8

일본

31,410,051

17,587,840

13,696,713

0.41

-22.12

9

스위스

10,706,044

10,007,035

10,031,209

0.30

0.24

10

영국

1,849,599

10,072,690

9,150,747

0.27

-9.15

[자료: Global Trade Atlas, 2025.06.26]

<2022~2024년 주요 전력 기자재(HS Code 8504, 변압기, 변환기, 인덕터 등) 호주 수입 추이>

(단위: US$, %)

순위

국가

2022

2023

2024

점유율

(‘24년)

증감률

(‘23/’24)

전체

1,562,886,194

1,731,942,107

2,002,272,826

100.00

15.61

1

중국

762,045,012

827,883,076

831,290,796

41.52

0.41

2

스페인

70,747,874

71,609,650

280,776,442

14.02

292.09

3

미국

98,985,932

123,497,631

157,546,290

7.87

27.57

4

이탈리아

94,813,776

80,652,097

86,126,280

4.30

6.79

5

독일

69,985,952

76,627,756

67,090,856

3.35

-12.45

6

인도

42,890,775

49,157,779

64,995,871

3.25

32.22

7

베트남

29,997,893

22,391,277

63,009,995

3.15

181.40

8

오스트리아

62,944,352

87,548,851

54,624,631

2.73

-37.61

9

핀란드

5,750,958

18,480,533

36,053,279

1.80

95.09

10

뉴질랜드

29,659,771

40,710,749

35,627,075

1.78

-12.49

11

한국

25,307,526

31,126,776

32,512,178

1.62

4.45

[자료: Global Trade Atlas, 2025.06.26]

한국 기업의 진출 방향과 시사점

호주의 전력 시장은 2050년 탄소중립 달성을 목표로 급속한 재편이 이루어지고 있으며, 특히 재생에너지의 확대와 함께 이를 효과적으로 수용할 수 있는 전력망 인프라에 대한 투자가 광범위하게 진행되고 있다. 수천 킬로미터에 이르는 신규 송전망 건설은 물론, 변압기, 변환기, 에너지 저장 시스템 등 핵심 전력 기자재에 대한 수요 또한 빠르게 증가하고 있다.

이러한 변화 속에서 한국산 전력 기자재는 우수한 품질과 높은 기술력을 바탕으로 프리미엄 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 일부 품목에서는 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있다. 한국 기업이 이 시장에서 지속 가능한 성과를 거두기 위해서는 단순한 제품 공급을 넘어, 현지 기업과의 공동 입찰, 파트너 발굴, 기술 설명회 및 전시회 참여 등을 통해 호주 내 실질적인 사업 기반을 강화하는 전략적 접근이 요구된다. 특히 호주 전력 인프라 시장은 프로젝트 단위로 입찰이 이루어지는 구조가 일반적이며, 주요 전력망 운영사들이 하도급 네트워크를 통해 공급망을 구성하고 있는 만큼, 주요 프로젝트의 동향을 면밀히 파악하고, 관련 기업들과의 네트워킹 기회를 적극적으로 활용하는 것이 경쟁력 확보의 핵심이라 할 수 있다.

결론적으로, 호주의 에너지 전환과 전력망 현대화는 한국 기업에 새로운 성장 기회를 제공함과 동시에 전략적 대응이 요구되는 도전 과제이기도 하다. 현지에서 견고한 사업 기반을 마련하고 기술 혁신을 지속해 나간다면, 향후 글로벌 에너지 인프라 시장에서 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것이다.

자료: Australian Government(Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water), AEMO(Australian Energy Market Operator), Energy Networks Australia, Clean Energy Council 및 KOTRA 멜버른 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (전력 인프라 혁신 가속하는 호주, 한국 기업에 ‘기회 ON’)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

'포켓 속 혁신', 미국 포터블 제품의 진화와 소비 트렌드

미국 2025-07-01

-

2

캐나다 클린테크 산업 대전환 본격화에 따른 진출 전략

캐나다 2025-07-01

-

3

관세 정책 영향으로 변화하는 미국 소비 패턴

미국 2025-07-01

-

4

2025 한-스웨덴 에너지 전환 포럼 개최기

스웨덴 2025-07-01

-

5

콘서트 한번에 도시가 들썩! 중국에서 새롭게 부상하는 콘서트 소비

중국 2025-07-04

-

6

칠레 리튬이온배터리 시장동향

칠레 2025-07-01

-

1

2025년 호주 프랜차이즈 산업 정보

호주 2025-06-12

-

2

2025년 호주 의류산업 정보

호주 2025-03-28

-

3

2024년 호주 광업 산업 정보

호주 2024-12-13

-

4

2024 호주 수소산업 정보

호주 2024-04-24

-

5

2021년 호주 광업 정보

호주 2022-01-04

-

6

2021년 호주 의료기기 산업 정보

호주 2021-12-27