-

2025년 상반기 캐나다 식품규정 주요 개정 동향

- 통상·규제

- 캐나다

- 밴쿠버무역관 최희원

- 2025-07-02

- 출처 : KOTRA

-

캐나다, 식품 성분·첨가물·미생물 기준 대대적 정비...규제 일관성·유연성 확보

‘캐나다산’ 문구 사용에 세부 요건 명시하는 새로운 원산지 표시 기준 시행

고카페인 젤리 식품 허용...건강보조식품 시장 진출 기회 확대

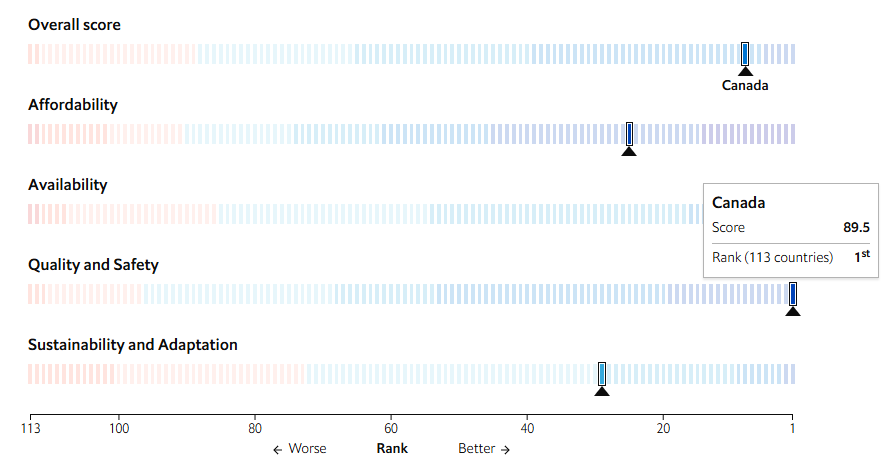

식품은 국민 건강과 직결되는 만큼, 각국 정부가 가장 엄격한 기준을 적용하는 규제 분야 중 하나이다. 특히 캐나다는 식품 성분, 위생, 표기법, 식품 관련 법률 등에서 세계 최고 수준의 규제 체계를 갖추고 있는 나라로, 2022년 세계식량안보지수(Global Food Security Index)에서 ‘품질 및 안전성(Quality and Safety)’ 부문 1위를 차지했다. 이는 정부의 철저한 관리뿐 아니라, 식품의 성분과 출처에 대해 캐나다 소비자들이 품질과 안정성을 특히 중시하는 소비 문화를 반영한 결과로 해석된다.

<2022년 세계식량안보지수 캐나다 순위>

[자료: Economist Impact]

이러한 배경 속에서 캐나다 정부는 소비자 보호, 국제 기준과의 연계성 강화, 자국 식품 산업 경쟁력 제고 등을 목표로 식품 관련 규제를 연이어 정비하고 있다. 제도 변화는 단순한 법률 개정에 그치지 않고, 실질적인 제품 기준과 유통 요건, 표시 방식까지 영향을 미치기 때문에 캐나다 시장 진출을 고려하는 국내 기업들은 각 항목에 대한 철저한 대비가 필요하다. 이에 따라 2025년 상반기 기준으로 시행되거나 강화된 주요 식품 규정 가운데, 한국 기업이 유의해야 할 핵심 사항들은 다음과 같이 정리했다.

식품 규제 체계의 현대화 – 성분 기준, 미생물 기준, 첨가물 규정 개정

2024년 12월 18일, 캐나다 정부는 식품의약품규정(Food and Drug Regulations, FDR)에 대대적인 개정을 단행했다. 캐나다 보건부(Health Canada)와 식품검사청(Canadian Food Inspection Agency, CFIA)이 공동 추진한 이번 개정은 캐나다 정부의 ‘농식품 및 수산업 규제 혁신 로드맵’의 일환으로, 소비자 안전을 강화하고 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있도록 규제 체계를 정비한 것이다.

먼저, 기존에 식품의약품규정 본문 전반에 흩어져 있던 약 300개의 식품 성분 기준 관련 조항들은 ‘캐나다 식품 성분 기준(Canadian Food Compositional Standards)’이라는 별도 문서로 통합되었다. 이 문서는 식품의약품규정 내 참조 방식으로 첨부되어, 식품 성분 기준 변경이 필요한 경우 보다 빠르고 유연하게 반영 가능할 것으로 기대된다.

[참고자료] 캐나다 식품 성분 기준

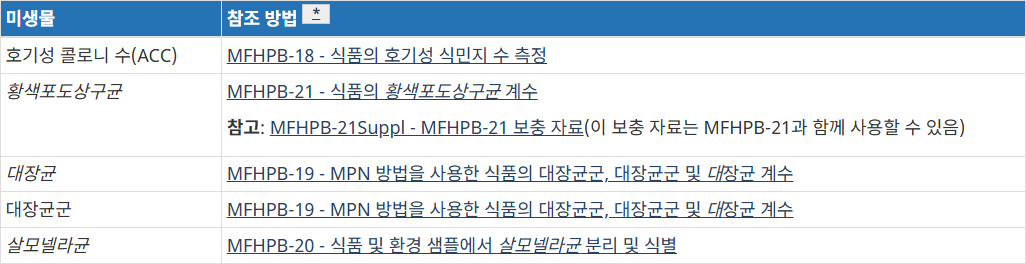

또한, 식품 미생물 기준은 식품의약품규정 제 30장(Division 30)으로 통합 개정됐다. ‘식품 미생물 기준 표’와 ‘공인 분석법 목록’을 참조 문서로 포함했으며, 기존의 미생물 분석 방식은 폐지됐다. 앞으로는 참조 문서에 적혀 있는 공인 분석법 또는 그에 준하는 방식만 허용되며, 이를 통해 검사 결과의 신뢰성과 일관성을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

<식품 미생물 공인 분석법 목록>

[자료: 캐나다 보건부]

[참고자료 1] FDR 제 30장 미생물 기준 규정

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.%2C_c._870/page-43.html#h-1504984

[참고자료 2] 식품 미생물 기준표

[참고자료 3] 식품 미생물 분석 방법의 동등성을 결정하기 위한 캐나다 요구 사항

화학적∙물리적∙영양 분석법도 함께 정비되었다. 관련 기준이 두 개의 문서로 나뉘어 참조로 첨부되었으며, 특히 이번 개정 중에는 단백질 품질을 측정하기 위한 국제 표준 방식인 단백질 소화율 교정 아미노산 점수(Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, PDCAAS)가 새롭게 도입되었다. 이 방식은 기능성 식품의 영양 성분 평가에 널리 사용되는 기준이다.

[참고자료] PDCAAS 방식 안내

식품첨가물 관련 규정은 식품의약품규정 제 16장(Division 16)으로 통합 개정됐다. 중복되거나 오래된 조항은 삭제됐으며, ‘식품첨가물 기준표’와 ‘허용 식품첨가물 목록’이 새로운 문서로 참조된다. 또한 원료 정보의 명확성과 일관성을 높이기 위해 식품 제조용 혼합 원료(프리믹스, Pre-mix)에 대한 라벨 표시 요건도 새로 도입된다.

[참고자료] FDR 제 16장 식품 첨가물 규정

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.%2C_c._870/page-27.html#h-573289

아울러, 대마류 관리법, 주세법, 살충제관리법, 캐나다 식품안전법, 사료법 등 관련 법령들도 이번 개정 내용과의 정합성을 맞추기 위해 일부 조항이 정비됐다.

‘캐나다산’ 표기법 지침 신설 – 원산지 표기의 명확화

2025년 3월, 캐나다 식품검사청은 제품 원산지 표기 기준을 세분화한 새로운 지침을 발표했다. 이 조치는 ‘Buy Canadian’ 기조 확산에 따라 소비자의 혼란을 줄이고, 자국산 제품에 대한 신뢰도를 높이기 위한 목적에서 마련됐다. 참고로, ‘Buy Canadian’이란, 자국산 제품 소비를 장려해 캐나다 내 생산자와 공급망을 보호하고, 소비자의 애국적 소비 성향을 강화하기 위한 정부 주도의 소비 진작 캠페인이다.

신설된 지침은 다음의 유형별 표기 기준을 명시하고 있다.

① 100% Canadian: 원재료, 가공, 노동력 모두가 캐나다 내에서 이루어진 경우에 사용할 수 있다. 또는 특정 원재료의 출처를 강조하는 용도로도 사용된다. 예를 들어, ‘Contains 100% Canadian wheat(100% 캐나다산 밀 사용)’이라는 문구는 해당 식품에 사용된 모든 밀과 밀 유래 성분이 모두 캐나다산임을 의미한다. 전체 제품이 ‘100% Canadian’ 기준을 충족하지 않더라도, 특정 원재료가 전량 캐나다산일 경우 그 재료에 한해 ‘100% Canadian’ 문구를 병기해 표시할 수 있다. 이와 같이 특정 재료의 캐나다산 사용을 부각함으로써 ‘Buy Canadian’ 소비 심리를 자극할 수 있을 것으로 기대되며, 캐나다산 표기가 없는 타 제품과 비교해 마케팅 측면에서 유리하게 작용할 수 있다.

<’100% Canadian’ 표기>

[자료: 캐나다 식품검사청]

② Product of Canada: 원재료의 거의 대부분(실질적으로 전부)이 캐나다산이며, 가공과 제조, 인건비 등 모든 주요 공정도 캐나다 내에서 이뤄졌을 경우 사용할 수 있다. 다음과 같은 예외 상황에서도 ‘Product of Canada’ 표기법이 사용 가능하다. 캐나다에서 일반적으로 생산되지 않는 극소량의 향신료, 식품첨가물, 비타민, 미네랄, 사탕수수, 커피 등은 표기법 사용을 위한 재료에서 예외로 인정되며, 이들의 함량이 통상 전체 제품 중 2% 미만일 때만 허용된다. 또한, 포장재는 캐나다 외에서 공급돼도 무관하며, 수입산 사료나 비료 등 농업 투입재도 제외 대상이다. 예를 들어, 귀리, 밀가루, 버터, 꿀, 우유 등 캐나다산 재료를 사용해 제조한 쿠키에 수입산 바닐라향과 밀가루에 함유된 수입산 비타민이 포함되어 있어도, 전체 기준을 충족한다면 'Product of Canada' 표기가 가능하다. 단, 캐나다에서 생산된 뒤 해외로 수출된 제품이 다시 재수입될 경우에는, 재포장, 재가공, 라벨 변경 없이 완제품 상태로 되돌아온 경우에 한해서만 예외적으로 사용이 허용된다.

<’Product of Canada’ 표기>

[자료: 캐나다 식품검사청]

③ Made in Canada: 캐나다에서 제조 또는 가공된 제품이지만, 사용된 주요 원재료 상당수가 수입산인 경우 사용할 수 있다. 이 표기는 소비자 오인을 막기 위해 제품이 전적으로 수입 원재료로 만들어졌는지, 또는 수입 원재료와 캐나다산 원재료를 혼합해 만들었는지를 반드시 병기해야 한다. 예를 들어, 브라질산 커피 원두를 로스팅해 병입한 커피 음료는 “Made in Canada from imported ingredients”로, 미국산 밀가루와 캐나다산 달걀을 함께 사용해 만든 베이커리 제품은 “Made in Canada from domestic and imported ingredients”처럼 표시해야 한다.

<’Made in Canada’ 표기>

[자료: 캐나다 식품검사청]

‘Made in Canada’나 ‘Product of Canada’처럼 포괄적인 원산지 표기 외에도, 식품 제조의 일부 공정이 캐나다에서 수행됐음을 강조하는 구체적인 표기 문구도 함께 명시됐다. 캐나다 식품검사청은 해당 표기법들을 캐나다 부가가치(Canadian value added)라는 표현으로 분류한다.

이에 속하는 표기 문구는 다음과 같은 형태로 사용된다.

- Prepared in Canada: 해당 식품이 전적으로 캐나다에서 조리 또는 가공된 경우

- Packaged in Canada: 해당 식품이 대용량으로 수입된 뒤 캐나다에서 단순 포장만 된 경우

- Processed in Canada: 식품의 모든 가공 공정이 캐나다 내에서 수행된 경우

- Canned in Canada / Distilled in Canada / Roasted and blended in Canada 등: 커피, 생수, 통조림 등 특정 공정이 캐나다에서 이뤄졌음을 강조

이처럼 제품의 공정별 캐나다 내 수행 여부를 구체적으로 드러내는 문구는 소비자에게 캐나다산 부가가치를 직관적으로 전달하는 방식이다. 단, 이들 문구는 원재료가 캐나다산임을 보장하지 않으며, 성분의 출처가 캐나다산일 경우 별도 명시가 필요하다.

[참고자료] 캐나다 음식을 식별하는 방법

https://inspection.canada.ca/en/food-labels/labelling/consumers/canadian-food

새로운 원산지 표기 지침은 오프라인 매장, 광고, 온라인 콘텐츠 등 전 유통경로에 동일하게 적용해야 한다. 표기 기준을 위반하거나 소비자를 오도하는 방식으로 표시할 경우, 캐나다 식품검사청은 제품 억류, 회수(리콜), 폐기 등의 통제 조치를 취할 수 있다. 또한 고의성이 있거나 반복적인 위반이 확인될 경우, 행정적 금전 제재(Administrative Monetary Penalty, AMP), 면허 정지, 형사 고발 등의 집행 조치가 병행될 수 있다. 적용되는 조치의 유형은 위반의 중대성, 기업의 규정 준수 이력, 고의성 여부 등을 종합적으로 고려해 결정된다.

카페인 보충 성분의 신규 허용 – 기능성 식품 시장 확대 가능성

이러한 원산지 표기법 지침 신설과 함께 캐나다 보건부의 식품영양국(Food and Nutrition Directorate)은 젤리 형태 식품에 고농축 카페인 성분인 무수 카페인(Caffeine Anhydrous) 사용을 허용했다. 이전까지 무수 카페인은 주로 에너지 음료, 초콜릿 등에 제한적으로 허용됐으나, 이번 규정 개정을 통해 기능성 식품 및 건강 보조 식품 시장에 무수 카페인 함유 젤리 제품 출시가 가능해졌다.

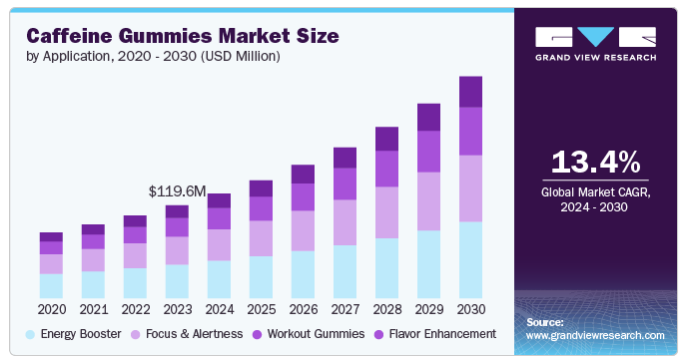

이러한 변화는 북미 시장에서 기능성 간식 제품군 수요가 증가하는 흐름과 맞물려 있는 것으로 분석된다. Grand View Research에 따르면, 글로벌 카페인 젤리 시장 규모는 2023년 약 1억 1,960만 달러를 기록했으며, 2030년까지 연평균 13.4% 성장할 것으로 전망된다. 특히 북미는 전체 카페인 젤리 시장의 35% 이상을 차지하며 기능성 식품과 건강 보조 식품의 높은 소비량에 힘입어 카페인 젤리 제품의 주요 소비 지역으로 부상하고 있다.

<카페인 젤리 시장 규모 추이>

[자료: Gradn View Research]

캐나다 정부는 소비자 안전 강화를 위해 젤리 형태의 건강 보조 식품에도 기존 카페인 섭취 기준을 동일하게 적용하고 있다. 카페인 함유 젤리 제품은 1회 제공량당 카페인 함량이 100mg을 초과할 수 없고, 반드시 개별 포장되어야 한다. 이때 복수 포장 제품이라 하더라도, 1회 제공량 기준으로 총 섭취량이 400mg을 넘지 않도록 설계되어야 하며, 실제 라벨에 표시된 1회 섭취 기준이 이 요건을 충족해야 한다.

카페인 함량이 1회 제공량당 56mg을 초과하는 제품에는 다음과 같은 주의 문구가 의무적으로 표시되어야 한다.

- “고카페인 함유”

- “14세 미만 아동, 임산부 또는 수유 중인 여성, 카페인에 민감한 사람에게는 권장하지 않음”

추가적으로 1회 제공량당 카페인 함량이 79mg을 초과하는 경우, “하루 N개 이상 섭취하지 마십시오”라는 1일 섭취 상한 안내 문구도 추가해야 한다. 여기서 N은 1일 섭취량이 총 400mg을 넘지 않도록 계산된 기준이다. 또한, 과잉 섭취 위험을 줄이기 위해 해당 젤리 제품이 다른 고카페인 식품과 같은 날에 함께 섭취되지 않도록 주의 문구를 추가로 표기해야 하며, 이는 유사한 형태의 보충제 식품 전반에 공통적으로 적용되는 규정이다.

[참고자료] 카페인을 보조 성분으로 사용하는 것을 수정하기 위한 제안

시사점

캐나다의 식품 규제 개정은 단순한 제도 변화가 아닌, 국내 수출 기업에게 실질적인 대응을 요구하는 실무 과제로 작용한다. 우선, 새롭게 신설된 식품 성분 기준 문서는 규정 내 참조 방식으로 운영되기 때문에, 향후 성분 기준이 수시로 변경될 수 있으며, 이에 따라 수출 기업은 자사 제품이 최신 규격을 충족하는지 상시 확인하고 조정할 필요가 있다. 미생물 기준 역시 지정 분석법이나 동등한 방법만이 인정되는 구조로 개편되어, 캐나다 시장에 납품되는 모든 식품은 사전 검사를 해당 방식으로 수행하거나 검사기관이 동등성을 입증할 수 있어야 한다. 특히 가공식품이나 기능성 식품의 경우, 성분 규격·미생물 안전성·첨가물 사용 등 전 부문에 걸쳐 개정된 기준을 동시에 만족해야 하므로, 사전의 성분 분석 및 품질 서류 준비가 중요해졌다.

한편, 원산지 라벨링 지침은 캐나다산 표현 사용 기준을 강화하며, 특정 원료에 대해서만 ‘100% Canadian’을 병기할 수 있는 조건부 사용까지 허용하는 등 매우 세분화된 가이드라인을 제공하고 있다. ‘Made in Canada’ 표현은 국내 생산 강조 전략으로 활용 가능하지만, 재료의 국산 여부를 함께 명시해야 하며, 잘못된 표기는 리콜, 라벨 수정 등 행정 조치로 이어질 수 있다. 따라서 한국 기업은 제품 기획 단계에서부터 라벨링 전략을 수립하고, 원산지 혼합 여부에 따른 문구 구성, 보충성분 함량 표기 기준 등 세부요건을 철저히 반영해, 수출 후 발생할 수 있는 행정 리스크를 최소화해야 한다.

자료: Economist Impact, 캐나다 식품검사청(CFIA), 캐나다 보건부(Health Canada), 캐나다 관보(Canada Gazette), Grand View Research, KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (2025년 상반기 캐나다 식품규정 주요 개정 동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

식품기기 전시회 FOOMA JAPAN 2025 참관기

일본 2025-07-02

-

2

베트남, 전국 행정구역 전면 개편... 도이머이 이후 최대 규모

베트남 2025-07-02

-

3

라스베이거스 미용, 화장품 및 스파 전시회(IECSC 2025) 현장 참관기

미국 2025-07-02

-

4

캐나다 클린테크 산업 대전환 본격화에 따른 진출 전략

캐나다 2025-07-01

-

5

2027~2028년 완공 예정 쿠웨이트 핵심 에너지 개발사업 동향

쿠웨이트 2025-07-01

-

6

미국 실리콘밸리에서 펼쳐진 K-모빌리티의 내일

미국 2025-07-01

-

1

2024년 캐나다 육류 가공 산업 정보

캐나다 2024-12-17

-

2

2024년 캐나다 에너지 산업 정보

캐나다 2024-12-10

-

3

2024년 캐나다 대두 산업

캐나다 2024-11-21

-

4

2021년 캐나다 건설 산업 정보

캐나다 2021-12-23

-

5

2021년 캐나다 신재생 에너지 산업 정보

캐나다 2021-12-23

-

6

2021년 캐나다 에너지 산업 정보

캐나다 2021-12-22