-

케냐 작물보호제 시장 트렌드 및 진출 전략

- 트렌드

- 케냐

- 나이로비무역관 고운정

- 2025-06-23

- 출처 : KOTRA

-

케냐 작물보호제 시장은 연평균 8% 이상의 성장률을 보이며 빠르게 확대 중

케냐 정부는 유해 원료 50종 수입 금지를 예고하며 친환경·지속 가능 제품 중심으로 구조 전환 가속화

케냐를 수출 교두보 삼아 유럽·미국 수출을 겨냥한 해외 기업들도 친환경 기술 활용 제품 재편에 나서는 추세

케냐 작물보호제 시장, 지속 가능∙친환경 제품과 기술 중심으로 빠르게 재편 중

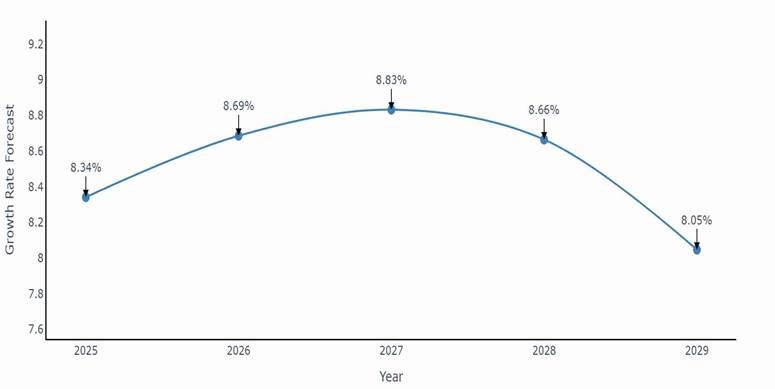

케냐의 작물보호제 시장은 사하라 이남 아프리카에서 가장 역동적인 시장 중 하나로, 2024년에도 강한 성장세를 보였다. 2025년부터 2029년까지는 연평균 8.3~8.8%의 매출 성장률이 예상된다. 이는 식량안보 정책 등에 대한 수요 증가와 밀접하게 연관돼 있다. 농업은 케냐 GDP의 20% 이상을 차지하며, 농촌 지역을 중심으로 고용 창출 역할도 크게 하고 있다. 정부와 민간 모두 농업 생산성 제고를 목표로 하는 만큼, 작물보호제 수요는 연간 8% 이상의 성장이 이어질 것으로 예측된다.

케냐의 농업 생산성 증대와 범세계적 친환경 작물보호제 사용 트렌드에 맞춰 여러 가지 조치가 취해지는 가운데, 케냐 정부는 인체 및 동물에 유해하다고 판단한 제품 및 원료 50종의 사용을 곧 수입 금지한다고도 발표했다. 농업 현장에서의 무분별한 작물보호제 남용과 소비자들의 건강·환경에 대한 인식 변화에 대응한 조치로, 시장 전반에 구조적 전환을 촉진하기 위함이다. 현지뿐만 아니라, 對유럽, 미국 등을 겨냥해 케냐를 수출 교두보로 활용하고 있는 국가들도 이러한 추세에 발맞춰 친환경 화학 제제와 생물작물보호제(biopesticide) 중심으로 품목과 기술을 서둘러 재편하고 있다.

<케냐 작물보호제 시장 성장률 및 전망 (2025~2029년)>

(단위: %)

[자료: 6Wresearch]

6Wresearch에 따르면, 케냐는 농업 부문의 지속 가능한 식품 생산 및 안정성을 위해, 과도한 화학물질 사용으로 인한 환경 훼손 문제를 신속히 풀어야 한다고 지적했다. 농촌 지역의 식수, 가축용수, 관개수뿐 아니라 식품, 축산물 등에서 높은 수준의 환경오염 및 잔류 물질이 검출됐지만, 오염 실태가 아직 충분히 기록·관리되지 않고 있으며, 저가의 비 친환경 작물보호제 오남용이 심각하다는 문제를 안고 있다. 이러한 문제가 해결되지 않으면, 케냐의 국가 발전 및 국민 소득에 큰 악영향을 미칠 수 있음을 우려했다.

작물보호제 취급 케냐 주요 기업

케냐는 대부분의 작물보호제 완제품 및 중간재를 수입에 의존하고 있다. 아래 현지 기업들을 중심으로 케냐 및 동아프리카 병해충 방제 수요에 맞춰 2차 제조 및 제형화 작업을 통해 시장에 제품이 활발히 공급되고 있다.

1. Osho Chemical Industries Ltd

오쇼 케미컬 인더스트리(Osho Chemical Industries) 사는 케냐의 점유율 1위 작물보호제 취급 및 제조업체로, 30년 이상의 경험을 바탕으로 아프리카 전역에 다양한 작물 보호 제품을 생산·유통하고 있다. 연간 추정 매출은 약 2500만 달러 수준으로, 가격 경쟁력을 바탕으로 시장을 주도하고 있다. 탄자니아, 우간다, 잠비아, 말라위 등에 사무소도 개소해 운영 중이다.<Osho Chemicals의 주요 제품>

[자료: Osho Chemicals]2. KAPI Limited (Flower brand)

KAPI는 농업·축산·공중보건용 작물보호제를 취급하고 있다. 1964년 설립된 이 회사는 케냐의 피레트럼 산업을 적극적으로 지원하며, 토종 천연살충제에 대한 연구개발에 투자하고 있는 점이 특징이다.3. Green life Crop Protection Africa

그린라이프는 농산물 보호제, 비료, 농업 컨설팅 서비스를 포함한 폭넓은 포트폴리오를 보유한 유통 및 제형화(2차 가공) 특화 업체다. 특히 농가 교육과 지속 가능한 농업 기술 추구에 중점을 두며 현장 지원 활동을 활발히 펼치고 있다.이 외에 1949년에 설립돼 긴 역사를 자랑하는 Twiga Chemical Industries Ltd를 비롯해 Kenagro Suppliers Kenya, Kihysoco, Murphy Chemicals (E.A.) Ltd, Coopers Kenya Ltd, Juanco SPS Limited 등이 작물보호제의 제조, 제형화, 수입, 유통 전반에서 메인 플레이어로 활동 중이다.

케냐 작물보호제 수입 21.7% 증가… 중국 의존도 43%로 가장 높음

Global Trade Atlas에 따르면, 케냐는 2024년 총 1억4890만 달러 규모의 작물보호제를 수입해 전년(약 1억2240만 달러) 대비 21.7% 증가했다. 최근 10년간 두 번째로 높은 수입 규모다. 국별 수입액은 중국이 6449만 달러(43.3%)로 1위를 차지했으며, 이어 인도(1506만 달러), 독일(1113만 달러), 벨기에(1009만 달러), 프랑스(954만 달러) 순으로 나타났다. 이들 5개 국이 전체 시장의 74%를 점유하고 있다. 한편, 한국의 대(對)케냐 작물보호제 수출은 2022년 5만4000달러에서 2024년 7만2000달러로 증가했으나, 2024년 시장 점유율은 0.05%에 그쳤다.

<2022~2024년 작물보호제 수입>

(단위: US$ 천, %)

순위

수입국

수입액

비중

수입 증감률

(23/24년)

2022

2023

2024

2022

2023

2024

전 세계

132,126

122,409

148,933

100.00

100.00

100.00

21.67

1

중국

52,015

55,412

64,488

39.37

45.27

43.30

16.38

2

인도

9,737

9,075

15,055

7.37

7.41

10.11

65.90

3

독일

11,090

7,586

11,134

8.39

6.20

7.48

46.78

4

벨기에

6,445

8,873

10,085

4.88

7.25

6.77

13.66

5

프랑스

10,527

6,671

9,542

7.97

5.45

6.41

43.03

6

남아공

6,200

3,119

5,306

4.69

2.55

3.56

70.12

7

미국

3,816

2,799

4,944

2.89

2.29

3.32

76.64

8

영국

2,068

2,106

3,529

1.57

1.72

2.37

67.58

9

이탈리아

3,239

3,500

2,982

2.45

2.86

2.00

-14.80

10

스위스

2,475

2,087

2,896

1.87

1.71

1.94

38.78

36

대한민국

54

65

72

0.04

0.05

0.05

9.66

[자료: Global Trade Atlas, 2025.6.3. 기준]

케냐, 친환경 농산물에 대한 범세계적 관심 증대 트렌드에 맞춘 EU의 잔류 기준 강화에 작물 수출 반토막

OEC World Report 분석에 따르면 2023년 기준 케냐는 전 세계 225개 국 중 작물보호제 수입 규모 59위를 기록했으며, 같은 해 전체 수입 품목 1167개 중 작물보호제가 18번째로 많이 수입된 것으로 나타났다. 케냐 농업에서 작물보호제에 의존하는 비중이 상당하다는 점을 파악할 수 있다. 다만, 이러한 작물보호제에 대한 높은 의존도 때문에 수출에서 큰 걸림돌이 되고 있다. 2025년 케냐 경제조사보고서에 따르면, 2024년 케냐의 對유럽 신선식품 및 채소 수출량은 전년 대비 54.7% 급감하며 16만4100톤에서 7만4300톤으로 줄었고, 수출액도 509억 실링(약 3억9500만 달러)에서 234억 실링(약 1억8100만 달러)으로 집계됐다.

친환경 작물보호제를 사용해 건강한 농산물을 섭취하고자 하는 범세계적 트렌드에 맞춰 유럽연합(EU)이 강력하게 도입한 보호제 잔류허용기준(MRLs) 강화가 주요 원인으로 지목된다. EU는 콩류 및 껍질 완두콩 등 케냐산 채소의 보호제 잔류량이 기준치를 초과할 경우 반복적으로 반입을 차단하거나 폐기해 왔다. 이에 따라, 아예 유럽 시장 진출을 포기하는 사례도 늘고 있어 케냐 농업 분야 성장을 저해하는 문제점으로 지적되고 있다. 관련해 케냐 정부는 2024년 농업 분야 예산을 38억 실링(약 2900만 달러) 증액해 총 777억 실링(약 6억200만 달러)을 편성하고 비료 및 작물보호제 등에 대한 보조금을 확대함으로써 농가소득 보존을 위한 조치를 시행했다.

EU 중심으로 전 세계에선 비 친환경 작물보호제 사용 금지 추세… 케냐에선 여전히 고위험 작물보호제 광범위 사용

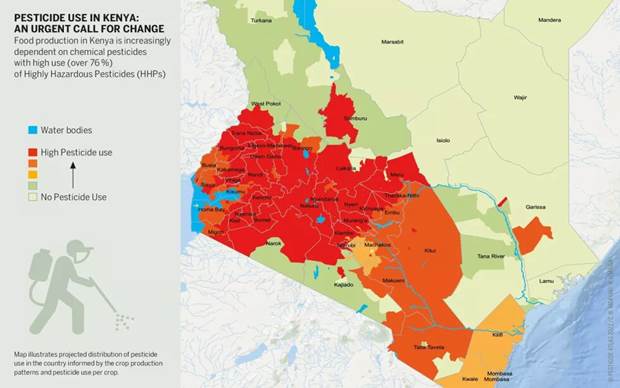

케냐에서 주로 사용 중인 작물보호제 약 310종 중 63%가 고위험 보호제(HHPs)로 분류되며, 사용량 기준으로는 전체의 76%에 달한다. 옥수수, 밀, 감자, 토마토 등 주요 작물에서 잔여 성분이 검출되고 있다. 2020년 기준, 케냐 농가의 작물보호제 지출은 약 7270만 달러 수준으로, 이 중 2820만 달러는 클로르피리포스, 플루벤디아마이드, 이미다클로프리드 종류 살충제에, 2640만 달러는 글리포세이트, 파라쿼트 기반 제초제에, 1810만 달러는 맨코제브 중심 살균제에 쓰였다. 전체 시장에서 친환경 보호제(biopesticide)가 차지하는 비중은 2%(약 47.3톤)에 불과했다. 등록된 제품도 단 6종뿐이다. 업체별 시장 점유율 기준으로는 신젠타(20%, 이 중 68%가 HHPs), 바이엘(15%, HHPs 84%)로 집계 되었고, 코르테바(7.7%), FMC(5.7%), 아다마(4.4%) 등이 상위권을 차지하고 있다. 코르테바, FMC, 아다마의 HHPs 함유량은 현재 대외 공개된 자료가 없다. 이렇다 보니 유럽연합(EU)의 작물보호제 잔류허용기준(MRLs)을 충족하는 것은 단기적으로 어려운 상황이어서, 케냐를 통해 유럽연합 및 인근국에 작물을 수출코자 하는 국가들도 타격을 입었다.

<작물보호제 업체별 시장 점유율>

[자료: Route to Food Initiative in Kenya]

참고로 2024년 9월 The Route to Food Initiative(RTFI)가 발표한 <Toxic Business: 케냐 내 고위험 작물보호제(HHPs) 실태 보고서>를 통해 다수의 케냐 국민들이 고위험 작물보호제가 잔류된 식품을 일상적으로 섭취하고, 수확해 상품화하고 있는 것을 확인할 수 있었다. 보고서에서는 보호제 성분이 국민 건강과 복지에 심각한 영향을 미치고 있으며, 체계적 대응이 시급하다고 지적했다. 아래 지도로 작물별 생산 분포와 작물보호제의 케냐 내 사용 집중 지역을 확인할 수 있다.

<작물별 생산 분포와 작물보호제의 케냐 내 사용 집중 지역>

[자료: 하인리히 뵐(Heinrich Böll) 재단 동아프리카 사무소]

대부분의 케냐 농가, 제조사 지침 아닌 상인 조언 및 생존 방식에 따라 작물보호제 오남용… 인체 위험물 잔류 위험 키운다

에거턴 대학교(Egerton University)의 케냐 작물보호제 활용 관련 연구에 따르면, 케냐 국민이 널리 섭취하는 주요 식량 작물인 감자에서 보호제 성분 잔류에 따른 오염이 광범위하게 발생하고 있는 것으로 나타났다. 이는 모든 사회계층의 식품 안전에 심각한 우려를 불러일으키고 있다. 케냐의 주요 감자 생산지 중 하나인 냐얀다루아주(Nyandarua)의 감자 재배 농가 275명을 인터뷰하고, 생감자 16개 샘플을 실험 분석한 결과를 바탕으로 작성된 해당 조사에 따르면, 감자 재배 농가의 98.8%가 작물보호제를 사용하고 있으며, 여러 종류의 작물보호제를 기준 없이 혼합 사용해 여러 가지 부작용이 발생하고 있는 것으로 나타났다. 이 과정에서 감자 표면에 작물보호제의 잔류물이 남게 되며, 잔류물을 사람이 섭취하거나 동물이 먹게 될 경우 건강상 위험을 초래할 수 있다. 연구팀은 생감자뿐만 아니라 조리된 감자에서도 위험 성분이 안전 기준을 초과해 검출됐다고 밝혔으며, 조리 과정을 거쳐도 보호제의 화학 성분이 완전히 분해되지 않는다는 점을 언급했다.

냐얀다루아주(Nyandarua) 감자 농가를 비롯한 대부분의 케냐의 농가에서는 해충과 질병의 지속적인 발생으로 인해 농가의 생계와 식량 안보가 위협받고 있다. 이러한 압박 속에서 많은 농민들이 고위험 작물보호제에 대한 의존도를 높이고 있으며, ‘어쩔 수 없으니, 일단 뿌리고 보자’라는 식의 사용 행태로 이어지고 있는 실정이다.

<나얀다루아주의 농부가 감자에 작물보호제를 뿌리고 있는 모습>

[자료: The star뉴스]

에거턴 대학교의 연구는 또 다른 우려스러운 현실을 드러냈다. 감자 농가의 단 25%만이 작물보호제 제조사의 사용상 안전 지침을 따르고 있으며, 나머지 75%는 판매상으로부터 조언을 받고, 13%는 이웃 농가의 조언에 의존하고 있었다. 이로 인해 과도한 보호제 사용이 일반화되고 있으며, 유해 수준의 잔류물 축적 우려가 커지고 있다. 사용 안전 지침 준수 여부와 화학 잔류 수치 간은 뚜렷한 상관관계를 나타냈다. 지침을 충실히 따른 농가에서는 잔류 보호제 수치가 현저히 낮았던 반면, 무시한 농가는 기준치를 훨씬 웃도는 위험한 수준의 잔류 성분이 검출됐다.

조사 결과에 대해 정치권, 케냐 중부 지역 중심 여러 주지사들은 반발했다. 냐얀다루아 키아리에 바딜리샤(Kiarie Badilisha) 주지사는 ‘우리 주의 성실한 감자 농민들이 생계를 위협받고 있다’라며 ‘해당 연구가 사전에 농민들과 협의 없이 진행됐으며, 우리 지역 농민들의 명예를 훼손하고 있다’라고 강하게 비판했다. 라이키피아주(Laikipia)의 조슈아 이룽구(Joshua Irungu) 주지사 또한 ‘우리는 지속 가능한 농업에 집중하고 있으며, 근거 없는 정보가 퍼지는 것은 매우 우려스럽다’며 연구 보고서의 신뢰성을 높이기 위해 다른 고등교육기관의 검증도 요청했다.

작물보호제 업계 또한 반발했다. 제품을 가이드라인에 맞게 사용할 경우 인체나 환경에 해가 없다고 주장하지만, 케냐 농가에서는 이런 기준을 제대로 지켜지지 않기 때문이라고 꼬집었다. 그러나 현실적으로 안전 지침이 제대로 전달되지 않거나 인식이 부족하고, 비용이나 현장 여건상 실행이 어려운 요인도 크다. 이에 따라 시민사회는 보다 안전하고 효과적인 대안 도입을 촉구하고 있다.

케냐, 고위험 작물보호제로 거론되는 50여 종 완제품 및 원료 수입금지 추진

2025년 5월 7일, 무타히 카그웨(Mutahi Kagwe) 케냐 농축산개발부 장관은 50여 종의 작물보호제(완제품, 중간재)에 대한 수입을 금지할 계획이라고 밝혔다. 무타히 장관은 해충방제제품위원회(PCPB)의 보고자료와 에거턴 대학교의 연구자료를 거론하며 이와 같은 조치를 시행할 것을 예고했다. PCPB와 케냐 식물건강검역원(KEPHIS)은 보호제의 잔류 성분, 레벨 모니터링 및 위험성이 높은 품목에 대한 단속을 강화해 감시체계 구축 및 식품보건 안정성을 높여야 한다고 무타히 장관의 계획에 힘을 실었다. 2025년 6월 기준, 구체적인 수입 금지 대상 목록은 아직 공개되지 않았다.

이번 조치에 대해 8개 케냐 시민단체 연대는 2025년 5월 15일 공동 성명을 내고 환영 입장을 밝히며, 철저한 이행과 규제 감독, 농가 중심의 안전한 대안 확대를 촉구했다. 성명에는 Route to Food Initiative, BIBA Kenya, KOAN, CEJAD 등 주요 단체가 참여했다. 단체들은 정부가 검토 중인 50개 금지 성분 목록을 조속히 공개함에 앞서, 맨코제브, 파라쿼트, 글리포세이트, 카벤다짐, 그람다사이할로트린, 사이퍼메트린, 델타메트린 등 합성 피레스로이드(pyrethroid compounds) 성분이 금지 품목에 반드시 포함돼야 한다고 강조했다. 이들 성분은 케냐 주요 식량 및 수출 작물에 널리 사용되며, 인체 및 환경 위해성과 관련해 지속적인 문제 제기가 있어 왔다.

<케냐 시민사회 단체가 유해 보호제 50종 금지 조치 환영 성명을 발표하는 모습>

[자료: KTN, 2025.5.15.]

진출 전략 및 시사점: 친환경 작물보호제 및 기술 전환 트렌드에 맞춘 기술·품목 재편과 G2G 프로젝트∙전시회 등 활용한 기회 포착

케냐의 식품안전∙보건에 대한 인식이 높아지고 관련 조치가 확대되면서 친환경 작물보호제, 유기농 농산품 및 재배 기술에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 나이로비와 몸바사 등 주요 도시에서는 중산층 이상 가구를 중심으로 유기농 제품 소비가 확대되고 있다. 케냐를 비롯한 아프리카에서는 낮은 품질, 비 친환경적인 작물보호제에 대한 의존도를 낮추고 있다. 현지에서 생산된 작물이 EU 등 선진국에 수출하는 데 있어 수출 국가를 중심으로 관련 규제가 강화되면서 직접 수출을 하든, 아프리카를 경유해 제3국으로 수출을 하든 시장에서 생존하기 위해서 필수 불가결한 조건이 되고 있기 때문이다.

이러한 상황에 맞춰 수입 규제에 나아가 통합 병해충 관리(IPM), 생물 작용형 친환경 보호제 도입 확대 등이 거론되고 있으며, 농가의 지속가능성과 생산물에 대한 안전성을 높이기 위해 관련 연구나 제품, 프로젝트 등이 큰 관심을 얻고 있다. 가장 대표적인 사례로는 국제 농생명과학기구 CABI가 주도하는 Plantwise Plus 프로그램이 꼽힌다. 이 프로그램은 2021년부터 2023년까지 3년간의 시범 단계를 거쳐, 2023년을 기점으로 본격적으로 확대 시행되고 있다. 나쿠루(Nakuru), 타이타(Taita), 타베타(Taveta) 등 30개 주(county)를 대상으로 프로그램이 추진되고 있으며, 케냐 정부 및 현지 단체들과 협력해 통합 병해충 관리(IPM)와 생물학적 방제제 도입을 확산시키고, 농가에 안전한 방제법을 교육하는 등 지속 가능한 농업 실현에 있어 중추적인 역할을 하고 있다. Plantwise Plus는 현장 농민 상담소(Plant Clinics) 운영, 디지털 툴(스마트폰 등)을 활용한 안전 정보 제공, 생물학적 방제 솔루션 보급 등 다양한 방식으로 농가의 안전성과 생산성 향상에 기여하고 있어 해당 프로그램을 벤치마킹하고자 하는 수요가 높다.

나이로비 무역관은 지난 5월 중순 경 관련 분야 기업인 Livatty Africa와 Amiran Kenya의 대표들과 면담을 시행했다. 대표들은 공통적으로 "최근 케냐에서는 친환경 작물보호제 사용에 대한 중요성을 깨달아 가고 있다. 특히 농부들의 농작지 컨디션을 개선하고 병충해 방지를 위한 친환경 제품과 기술·솔루션 도입에 대한 수요가 높다"고 밝혔다. 나아가 현재 케냐 현실을 꼬집기도 했다. "병충해 방지를 위해 작물 보호제를 사용할 수밖에 없는데, 농부들의 구매력이 대체로 낮고 화학물질이 다량 함유된 제품이 효과가 좋기 때문에 아무래도 인기가 높다. 이러한 인식을 바꾸는 캠페인이나 기술 교류 프로그램 시행에 관심을 갖고 있는 협력 파트너를 찾을 수 있길 바란다"고 말했다.

케냐 정부 차원에서도 활발한 조치를 취하고 있다. 케냐 농업축산개발부 무타히 장관은 수입 금지 조치와 병행해 보다 안전한 친환경 작물보호제와 스마트 팜 기술 도입을 장려할 것이라는 계획 또한 밝혔다. 특히 화학성분 위주의 작물보호제 수입 의존도를 낮추고 고용 창출 및 친환경 작물보호제 활용을 높이기 위해 ‘피레트럼 산업’을 적극 육성하고자 하는 의지가 높다. 현재 약 1만 에이커 수준의 피레트럼 재배지를 7만 에이커 이상으로 확대할 예정이다. 한편, 피레트럼 산업은 국화과 식물에서 추출한 천연 살충 성분인 피레트린을 활용해 다양한 농업 및 생활용 제품을 생산하는 분야로, 인체에 비교적 안전하고 생분해성이 뛰어나 유기농업과 친환경 방제에 적합한 성분으로 평가받고 있다. 케냐를 비롯해 아프리카 각지에서 피레트럼 산업에 대한 관심도가 높아지고 있어 관련 기술 및 제품 표준에 대해서도 주목할 만하다.

<무타히 카그웨 장관(정장 착용)과 수행원들이 나쿠루(Nakuru)주 피레트럼 농가와 교류하는 모습>

[자료: The Star 뉴스]

이는 비단 케냐 및 아프리카의 작물보호제 제품에 한해서만 해당되는 것이 아니다. 글로벌 시장에서 우리 농산품과 기술, 관련 제품이 살아남기 위해서도 필수적이다. 우리나라에서도 기후변화나 러시아·우크라이나 사태 등으로 인해 농작물 가격의 변동성이 커져 관련 업계가 큰 영향을 받았다. 식품안보에 나아가, 국민 건강∙복지를 위해서도 품질 좋고 친환경적인 작물보호제 활용의 중요성이 높아지고 있다. 농림축산식품부와 농수축산신문 등에 따르면 2023년 기준 작물보호제 수출액은 전년 대비 103.2% 성장한 4억9900만 달러를 기록했는데 우리나라에서 연구개발한 신물질 제초제가 크게 일조했다는 것이 파악됐다. 또한 글로벌 트렌드에 맞춰 원천기술을 개발∙발전하고, 제품 공급 확대를 위해선 개별 기업이 도전하기 어렵기 때문에 산·학·연이 힘을 모아 서둘러 대응해야 할 때라는 것이 언급됐다.

기술 및 제품 개발에 나아가, 현지 작물∙원예 생산자 단체 및 정부기관 등과 협력해 관련 기자재 납품 및 스마트 팜 분야에 대한 교류를 통해 시장 영향력을 강화하는 것도 고려해 볼 수 있다. 지난 2024년, 우리나라와 케냐는 '경제혁신 파트너십 프로그램(EIPP)'의 일환으로 스마트 팜 분야에서 협력 프로젝트 수요 발굴 및 컨설팅 사업을 수행했다. 프로그램의 주요 내용은 케냐 스마트시티 프로젝트인 ‘콘자 테크노폴리스(Konza Technopolis)’를 중심으로 스마트∙친환경 농업 인프라 구축, 현지 농업인 교육, 한국형 농업 기술 이전, 태양광 등 친환경 에너지를 활용한 에너지 자립형 농업 시스템 도입 등이었다. 이를 통해 케냐 전역에 지속 가능한 농업 기술과 더불어 한국산 농업 기자재 도입을 조금씩 확대해 나가기 위한 기반을 다지고 있으며, 후속 사업 수요에 대한 의견들도 KOTRA에 접수되고 있다. 관련 분야 발주처 및 바이어들이 친환경 제품과 자재, 기술 조달에 대한 높은 관심을 표명했으며 지역 특성에 맞는 맞춤형 솔루션을 물색하고 있다. 제품 공급을 넘어, ‘문제 해결 파트너’로서의 기업들의 역할이 요구되고 있음을 확인할 수 있다.

케냐 무웨아(Mwea) 지역의 K-Rice 프로젝트(한국형 벼 재배단지 조성사업)도 대표 사례다. 케냐 현지 농업 생산성 및 친환경 재배 기술력 제고에 도움을 줘 농가소득 증진 등을 목표로 추진 중이다. 케냐 농업부와 농업연구청(KALRO)과 한국 농어촌공사가 공동 수행 중이며, 중∙장기적으로 관련 우리 기업들의 탄탄한 진출 기반으로 작용할 수 있을 것이다.

마지막으로 현지 농업 박람회 참여를 통해 직접적인 접점을 확대하는 것도 방법이 될 수 있다. 케냐 작물보호제 시장 진출을 모색하는 우리 기업은 주요 농업 박람회 참여를 통해 현지 이해관계자들과 파트너십을 만들기 용이하다. 전 세계 어디든 비슷한 양상을 띠지만, 케냐의 비즈니스 문화 특성상 직접 대면하며 논의하면 같은 내용이어도 성과를 창출해 내기 보다 유리하다. 올해의 대표적인 박람회로는 국제 화훼 박람회(IFTEX 2025, 6월 3~5일)와 아그리텍 아프리카(Agritec Africa 2025, 6월 11~13일)가 있다. 케냐 모든 주의 농민들뿐만 아니라 유통업체, 정부 관계자들이 주목하며, 여타 현지 박람회 대비 참여도가 매우 높다. 우리 기업들이 제품을 소개하고, 시장 동향을 파악하며, 실질적인 파트너십을 구축할 수 있는 전략적 디딤돌이 될 수 있다.

이 외에도 향후 참여를 고려할 수 있는 관련 분야 전시회 및 행사는 다음과 같다.

<아프리카 주요 농업 관련 회의 및 전시회>

행사명

일자

장소

행사개요

제7회 CAC 아프리카 정상회의

9월22일-23일

Sarit Expo Centre, 나이로비

작물보호제 규제·기술, 생물학적 방제 동향 점검 세미나·전시회 등 진행 예정

케냐 국제무역 박람회

9월29일-

10월 5일

Jamhuri Park Showground, 나이로비

동아프리카 최대 규모 무역 박람회

[자료: 주최 기관 홈페이지, 나이로비 무역관 정리]

자료: 6Wresearch, Global Trade Atlas, Route to Food Initiative in Kenya, 하인리히 뵐(Heinrich Böll) 재단 동아프리카 사무소, KTN, The Star 뉴스, Osho Chemicals, KOTRA 나이로비 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (케냐 작물보호제 시장 트렌드 및 진출 전략)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

빠르게 성장 중인 나이지리아 태양광 에너지 산업

나이지리아 2025-06-16

-

2

이스라엘 스낵 시장 동향

이스라엘 2025-06-24

-

3

파키스탄 중고 건설기계 굴삭기 시장동향

파키스탄 2025-06-22

-

4

케냐 페인트 및 바니시 시장 동향

케냐 2025-06-16

-

5

미국 비만 치료제 열풍에 디지털 헬스가 황금알을 낳다

미국 2025-06-20

-

6

매운맛이 대세, 미국 소비자들 핫소스 매력에 빠졌다

미국 2025-06-18

-

1

2024년 케냐 섬유/의류산업 정보

케냐 2024-07-31

-

2

2024년 케냐 농업 동향

케냐 2024-05-27

-

3

2021년 케냐 철강산업 정보

케냐 2021-10-12

-

4

2021년 케냐 산업 개관

케냐 2021-10-12

-

5

2021년 케냐 전력산업 정보

케냐 2021-10-12

-

6

2021년 케냐 건설산업 정보

케냐 2021-10-08