-

‘조선강국’ 향한 항해… 인도, 글로벌 해양산업 중심지로 도약

- 트렌드

- 인도

- 뉴델리무역관 한종원

- 2025-08-05

- 출처 : KOTRA

-

정책·재정 총동원… 인도 조선업 재도약의 발판 마련

현지 건조·글로벌 협력 확대… 한국 기업 진출 여지도 커져

변화의 전환점에 들어선 인도 조선산업

2024년 기준 인도 조선산업의 시장 규모는 약 11억 2000만 달러로 평가되며, 2033년까지 약 80억 달러 수준으로 급성장할 것으로 전망된다. 연평균 성장률(CAGR)은 무려 60%에 이를 것으로 예상되며, 본 산업이 향후 대규모 혁신의 전환점을 맞이하고 있음을 시사한다.

2025년 7월 기준, 인도는 총 11,098.81km의 해안선을 보유하고 있으며, 12개의 주요항(Major Ports)과 217개의 일반항을 통해 해상무역을 수행하고 있다. 해상 및 연안 화물 운송은 주로 대형 선박을 통해 이루어지며, 소형 선박이나 선박용 소형선(Crafts) 등은 내륙 수로와 운하에서 운항되고 있다. 인도 경제가 개방된 이후 항만 물동량은 꾸준히 증가해왔으며, 이에 따라 인도의 전 세계 수출 비중도 2003년 0.8%에서 2022년에는 1.9%까지 증가했다.

2024년 기준 인도의 등록 선박 수는 총 1,545척으로, 전체 선박 가운데 약 68%는 연안 운송에 종사하고 있으며, 나머지 32%는 해외 운송에 투입되고 있다. 선종별로는 건화물선(Dry Cargo Liner)이 906척으로 가장 많은 비중을 차지하며, 기타 선박이 337척으로 뒤를 잇는다.

인도의 조선산업은 크게 세 가지 유형으로 분류된다. 첫째, 해외 및 연안 운송을 위한 대형 원양 선박, 둘째, 항만 지원선, 어선, 해양지원선, 내수면 운항 선박 등 중형 특수선, 셋째, 해군 및 해양경비대 선박 등 방산 목적의 선박이다.

현재 인도 내에는 총 42개의 선박 수리용 드라이 도크가 운영되고 있으며, 이 중 9개는 5개 주요항이 직접 보유한 시설이다. 또한, 조선소는 전국에 총 41개가 존재하며, 이 중 8개가 공공부문, 나머지는 민간 부문에서 운영 중이다. 현재 인도에는 총 7개의 공공부문 조선 및 선박수리 기업이 운영 중인데, 이들 기업은 각각 소속 부처에 따라 분류된다.

선박 건조 능력 확대… 초대형선 건조 역량도 확보 중

현재 인도는 세계 조선국 순위에서 20위를 기록하고 있으며, 전체적인 생산능력 확대를 통해 상위권 진입을 도모하고 있다. 특히 공공부문에서는 최대 11만 DWT(재화중량톤)의 선박까지 건조할 수 있었으나, 코친 조선소(Cochin Shipyard Ltd.)를 중심으로 30만 DWT 규모의 선박까지 건조 가능한 역량 확보를 추진하고 있다. 민간 부문에서는 이미 일부 조선소들이 세계적 수준의 대형 선박 건조 능력을 갖추고 있다. 릴라이언스 엔지니어링(Reliance Naval Engineering)은 40만 DWT급 선박까지 건조 가능한 시설을 보유하고 있으며, L&T 카투팔리 조선소(L&T Shipbuilding Kattupalli)는 30만 DWT급 선박과 대형 액화천연가스(LNG) 운반선까지 건조 가능한 역량을 확보하고 있다. 이는 인도 민간 조선소가 세계 유수 조선소와 어깨를 나란히 할 수준의 기술 기반을 갖추고 있음을 보여준다.

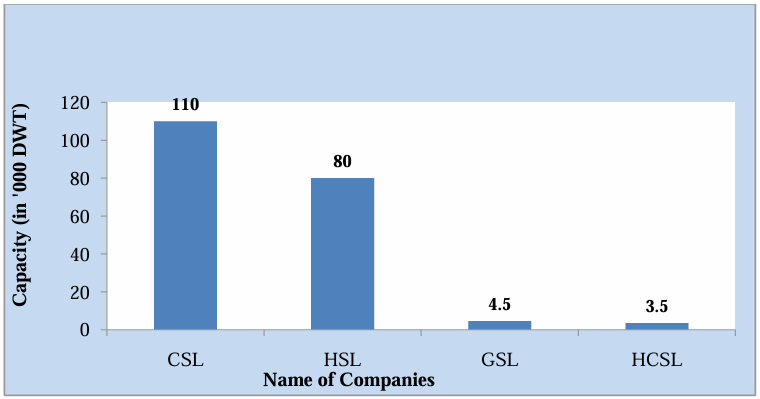

<2023년 기준 인도 공공 기업별 선박 건조 역량>

[자료: Statistics of India’s Ship Building and Ship Repairing Industry 2022-23]

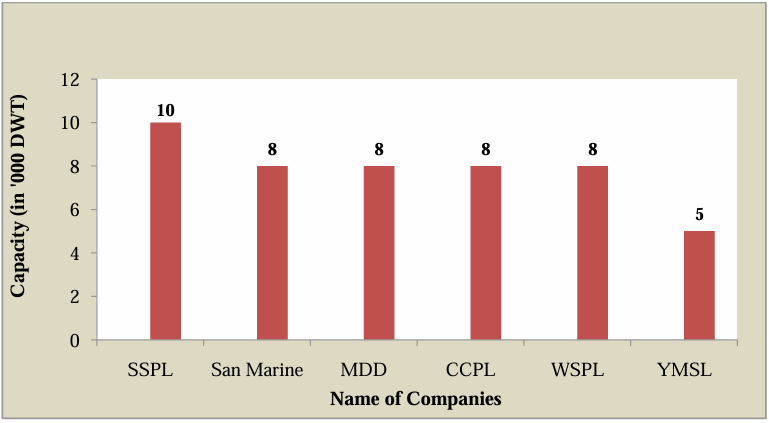

<2023년 기준 인도 민간 기업별 선박 건조 역량>

[자료: Statistics of India’s Ship Building and Ship Repairing Industry 2022-23]

2022-23 회계연도 기준, 인도 항만해운수로부의 공식 통계에 따르면 공공 및 민간 조선소별 건조 가능 재화중량(DWT) 능력은 다음과 같다. 공공부문에서는 코친조선소가 11만 DWT로 최대 건조 능력을 보유하고 있으며, 인도 조선업은 공공부문과 민간부문 모두에서 대형화 및 고부가가치 선박 건조 능력을 확대하고 있다. 이를 통해 향후 글로벌 수주 경쟁에서의 입지를 강화하기 위한 기반 구축에 나서는 양상이다.

선박 건조 산업을 넘어, 수리 시장까지 영역 확장

이처럼 인도는 선박 건조 능력을 점진적으로 확장하며 대형 선박 및 고부가가치 선종 건조 경쟁력을 강화하고 있다. 이제는 건조뿐만 아니라, 선박 수리(Ship Repair) 산업 역시 차세대 성장동력으로 주목받고 있다. 현재 글로벌 선박 수리 시장은 약 120억 달러 규모로 추산되며, 2030년까지 약 400억 달러로 성장할 것으로 전망된다. 중국, 싱가포르, 바레인, 두바이, 중동 지역의 조선소들이 이 시장을 주도하고 있으며, 높은 수리 단가에도 불구하고 숙련된 인력과 최신 기술을 바탕으로 저비용 국가인 인도, 말레이시아, 인도네시아의 수요까지 흡수하고 있는 상황이다.

반면, 인도는 글로벌 선박 수리 시장에서 1% 미만의 점유율에 머물고 있어 여전히 초기 단계에 있다. 인도는 세계 선박 재활용 분야에서는 경쟁력을 보이고 있으나, 수리 산업에서는 긴 선박 수리 소요 시간(Turnaround Time), 비효율적인 작업 프로세스, 부품 조달 비용 부담 등으로 인해 제한적인 입지를 보이고 있다.

이러한 한계를 극복하고자 인도 정부는 ‘해양 비전 2030(Maritime India Vision 2030)’을 통해 전략적 산업 육성에 나서고 있다. 핵심 사업 중 하나로는 남서부 연안 지역인 코친(Cochin)과 뭄바이/바디나르(Mumbai/Vadinar)에 각각 선박 수리 클러스터를 조성하는 계획이 추진 중이다. 코친 조선소(Cochin Shipyard Ltd.)가 양대 클러스터의 중심 기업으로 지정되어, 인도의 선박 수리 역량 강화에 핵심적 역할을 수행할 예정이다.

2022-23년 기준 인도 내 주요 조선소의 수리 능력을 살펴보면 코친 조선소가 12.5만 DWT 규모로 가장 높은 수리 용량을 보유하고 있으며, 힌두스탄 조선소(HSL)가 8만 DWT로 뒤를 잇는다. 이 외 민간 부문도 각각의 역량을 바탕으로 수리 시장에 참여하고 있다. 또한, 일부 주요 항만에서도 선박 수리 서비스가 제공되고 있어, 향후 인도 전역에서 수리 기반 시설이 점차 확대될 것으로 기대된다. 인도 조선산업은 이제 선박 건조를 넘어 수리 산업까지 아우르며 고부가가치 해양산업으로의 전환을 모색하고 있다.

정책 기반 강화와 재정 지원 확대… 본격적인 산업 육성 국면 돌입

인도 정부는 조선산업의 경쟁력 강화를 위해 각종 정책적 기반과 재정 지원을 대폭 확대하고 있다. 해양·항만 산업 전반을 아우르는 ‘사가르말라(Sagarmala) 프로그램’을 비롯해, 선박 건조 금융지원제도, 해양개발기금(MDF), 선박재활용 인센티브, 연구개발 예산까지 다방면에서 국가 차원의 장기 산업 육성 전략이 본격화되고 있다.

(1) 사가르말라(Sagarmala) 프로그램 및 항만 연계 개발

2015년 출범한 사가르말라 프로그램은 해상물류 혁신을 목표로 물류비 절감과 무역경쟁력 제고를 도모하는 인도 항만해운수로부(MoPSW)의 핵심 정책이다. 2047년까지 인도를 세계 5대 조선국으로 도약시키겠다는 ‘해양 암리트 칼 비전(Maritime Amrit Kaal Vision 2047)’과 연계되어, 선박 건조 GRT 400만 톤, 연간 항만 물동량 100억 톤 달성을 목표로 한다.

2025년 3월 기준, 총 839개 사업이 계획되었으며 이 중 272개가 완료됐다. 항만 현대화, 물류 연결성 강화, 연안 지역 개발, 수상 운송 활성화 등이 포함된다. 한편 사가르말라 2.0은 선박 건조·수리·재활용·친환경 기술 분야에 중점 투자를 추진하며, 10년간 약 1395억 달러 민간투자를 유도할 계획이다.

(2) 선박건조 금융지원제도(SBFAP 2.0)

2015년부터 시행 중인 ‘선박건조 금융지원제도’는 인도 조선소가 선박 수주 시 가격 경쟁력을 확보할 수 있도록 운영비 차액을 보전해주는 직접 보조금 방식의 제도다. 2025년 연방 예산안에서는 동 제도의 연장 및 보강(SBFAP 2.0)이 발표되었으며, 총 2.1조 루피(약 21억 달러) 규모로 재정 지원된다. 보조율은 일반 선박 건조 시 20%, 유조선·탱커·컨테이너선 등 특수선박 건조 시 25%, 친환경 선박 건조 시 최대 30%까지 지원된다. 적용 기간은 2035년까지이며, 2047년까지 연장 가능성도 명시되어 있다.

(3) 선박 재활용 인센티브(Shipbreaking Credit Note)

선박 재활용 활성화를 위해, 인도 조선소에서 해체한 선박의 고철 가치를 기준으로 40%에 해당하는 크레딧 노트를 발행하고, 이를 인도산 신조선 구입 시 사용할 수 있도록 하는 제도가 추진되고 있다. 국내·외 선주 모두 대상이다.

(4) 해양개발기금(MDF) 설립

2025년 2월 발표된 해양개발기금(Maritime Development Fund)은 국적선 보유 확대를 통한 무역흑자 기반 마련 및 전략 자산 확보를 목표로 설립된다. 초기 자본금은 2.9조 루피(약 29억 달러)이며, 정부가 49% 출자하고 나머지는 주요 항만청, 공공기관, 금융기관, 민간이 공동 참여한다. 해당 기금은 선박 인수 시 지분·채권투자 방식으로 지원되며, 2030년까지 15조 루피 규모의 민간 투자 유치를 목표로 한다.

(5) 조선소 기반시설 개발 및 클러스터 조성

2025년 예산안에는 총 7억 900만 달러 규모의 예산이 조선소 현대화 및 자동화 시설 구축에 배정되었으며, 100~120만 GT 규모의 신규 조선 클러스터도 민관협력(PPP) 방식으로 설립된다. 연구개발 및 설계기술 개발을 위한 ‘조선 역량개발센터(SCDC)’에 1억 3900만 달러, 민간 설계 및 교육기관 지원에 1억 2100만 달러, R&D와 선박기술 혁신 분야에는 7100만 달러가 각각 배정됐다.

시사점

인도 조선업은 정책 기반과 재정 지원 확대를 바탕으로 본격적인 산업 육성 국면에 진입하고 있으며, 외국 기업과의 전략적 협력을 통해 글로벌 해양강국 도약을 추진하고 있다. 이 가운데 한국 조선·기자재 기업의 협력 가능성도 점차 확대되고 있다.

인도 정부는 ‘인도산 선박(Make in India Ships)’ 확대를 위해 글로벌 조선사와의 협업을 추진하고 있다. 실제로 삼성중공업과 현대중공업을 포함한 한국 대형 조선사들과도 협의가 진행 중이며, 일본 및 한국과의 파트너십 구상도 구체화되고 있다. 이는 인도의 주요 조선소들이 재정난과 생산 역량 한계로 어려움을 겪고 있는 가운데, 새로운 수요에 대응하기 위해 해외 기술과 자본을 유치하려는 전략의 일환이다. 특히 올해 발표된 ‘해양개발기금(MDF)’ 2.5조 루피는 선박 도입과 조선업체 지원에 직접 투입될 예정으로, 인도 해운산업의 자주성과 안정성을 강화하려는 의지가 반영돼 있다.

국영 정유사들은 노후한 전세선 중심의 현재 선박 구조에서 탈피해, 인도 자국 조선소에서 건조한 선박으로의 대체를 추진하고 있다. 2040년까지 112척의 원유운반선(탱커) 도입 계획이 발표됐으며, 그중 10척의 발주가 조만간 이뤄질 전망이다. 첫 단계에서는 79척, 중형 탱커 30척 포함, 2030년까지 자국 조선소 건조 비중을 현재 5%에서 7%로 끌어올리고, 2047년까지는 69%까지 확대할 방침이다.

T.K. 라마찬드란(T.K. Ramachandran) 인도 해운부 차관은 언론 인터뷰에서 “주(州)정부들이 해양 클러스터 조성에 빠른 진전을 보이고 있으며, 모든 주 정부가 사업 시행을 위한 특수목적법인(SPV)을 설립하고, 부지 확보 및 연결 인프라 준비를 마친 상태”라고 밝혔다. 그는 이어 “모든 대상지는 사전 지정된 부지로, 도로·철도 연결성과 해안 방파제 기반 시설까지 포함된 형태로 개발 중”이라고 설명하며, 이번 클러스터 조성 프로젝트는 자립형 경제 구축을 목표로 한 ‘아트마니르바르 바라트(Atmanirbhar Bharat)’의 핵심 일환이라고 강조했다.

라마찬드란 차관은 최근 세계적으로 조선업의 지정학적 중요성이 부각되고 있다는 점도 언급했다. 특히 미국도 자국 조선업 부흥을 위한 행정명령을 발표하고 있으며, 국가 안보와 공급망 자주성을 위해 조선업에 대한 투자 및 보호 조치를 강화하고 있다고 분석했다.

인도는 자국 중심의 조선업 생태계를 구축하기 위한 정책적·재정적 기반을 빠르게 정비하고 있으며, 글로벌 기업과의 협력을 통해 기술 내재화와 산업 고도화를 동시에 추구하고 있다. 특히, ‘2030년까지 인도산 유조선 7%, 2047년까지 69%’라는 목표는 한국 조선업계에도 중장기 협력 기회로 작용할 수 있다. 한국 기업은 기술 우위와 환경친화적 선종 분야 경쟁력을 바탕으로 인도 정부의 정책 방향과 연계된 맞춤형 진출 전략이 요구된다. 단순 수출보다는 현지 건조, 합작 생산, 기술 이전형 협력 모델이 장려되고 있는 만큼, 초기 진출 전략 수립 시 정책 연계성과 현지화 수준을 높이는 것이 관건이다.

자료: Ministry of Ports, Shipping and Waterways, PIB, The Mint, Times of India, Moneycontrol, Maritime Gateway, The Hindu Business Line, PRS Legislative Research, Shipmin Annual Report 2024-25, Statistics of India’s Shipbuilding and Ship Repairing Industry 2022-23 및 현지 언론 보도 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (‘조선강국’ 향한 항해… 인도, 글로벌 해양산업 중심지로 도약)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

남아공 전력시장 동향 및 기회요인

남아프리카공화국 2025-08-05

-

2

네덜란드 전력의 절반, 재생에너지로 생산

네덜란드 2025-08-05

-

3

대만 전력시장 동향과 시장진출 기회요인

대만 2025-08-04

-

4

체코, 정책·기금 활용 강화로 재생에너지 확대 본격화

체코 2025-08-06

-

5

영국, 풍력 에너지 관련 '이스턴 그린 링크' 프로젝트 추진! 한국 기업에 찾아온 수출 기회

영국 2025-08-04

-

6

사우디아라비아 그리드 시장 동향과 주요 프로젝트

사우디아라비아 2025-08-04

-

1

2025 인도 반도체 산업 정보

인도 2025-07-07

-

2

2024년 인도 철강산업 정보

인도 2025-01-03

-

3

2024 인도 섬유 산업 정보

인도 2024-11-29

-

4

2024년 인도 화학산업 정보

인도 2024-11-25

-

5

2024년 인도 문구 및 미술 용품 산업 정보

인도 2024-10-16

-

6

2024년 인도 해양 산업 정보

인도 2024-07-09