-

사우디아라비아 그리드 시장 동향과 주요 프로젝트

- 트렌드

- 사우디아라비아

- 리야드무역관 장성원

- 2025-08-04

- 출처 : KOTRA

-

감소하는 석유기반 전력과 증가하는 천연가스, 친환경 전력 생산

2030년까지 천연가스·재생에너지 전력생산 비중 총 50% 달성 예정

파트너 선정 및 현지화 전략을 통해 장기적 수주 경쟁력 확보 필요

사우디아라비아 전력시장 현황

과거에는 사우디전력공사(SEC)가 전력 구매, 발전, 송전, 배전까지 전부 담당하는 통합 독점 구조를 유지해 왔으나 사우디 정부가 점차 전력시장을 개편하면서 전력 구매는 사우디전력조달청(SPPC)이 전담하게 됐고 배전 부문은 점진적으로 민영화가 추진되고 있다. 송전 부문은 SEC의 자회사인 National Grid SA가 담당하고 있으며, 발전 부분은 SEC가 아직 주도권을 유지하고 있다.

2024년 SEC는 자체 발전소에서 총 23만6632GWh의 전력을 생산했으며, 이는 사우디아라비아 전체 전력 생산량(41만5131GWh)의 약 57%에 해당한다. 같은 해 SEC가 송전망을 통해 최종 소비자에게 공급한 전력은 총 32만3620GWh이다. 잔여 공급분은 민간 IPP 등 외부 발전사업자로부터 구매한 전력을 송전망을 통해 공급한 것으로, SEC가 발전뿐 아니라 전력 유통 역할을 수행하고 있음을 보여준다. 사우디의 2022년 전체 전력 생산량은 36만2729GWh, 2023년 전체 전력 생산량은 38만 878GWh이다. SEC 외 외부 발전사의 정확한 개별 생산량은 공개하지 않고 있다.

<사우디 총 전력공급량 대비 SEC의 생산량 및 비중>

연도

SEC 자체 생산량(GWh)

총 공급량(GWh)

자체 생산 비중(%)

2020

181,870

280,811

64.8%

2021

186,985

292,510

63.9%

2022

202,704

298,702

67.9%

2023

218,974

314,784

69.6%

2024

236,632

323,620

73.1%

[자료: SEC]

사우디아라비아의 전력 공급량은 연평균 약 3%씩 성장하고 있으며, 이는 산업 확장과 도시화 진전에 따른 전력 수요 증가를 반영한다. 2024년 연간 최대 전력 수요는 7만4771MW로, 2023년 대비 5.82% 증가하며 역대 최고치를 기록했다. 이러한 수요 증가에 대응하기 위해 전력 인프라의 안정성과 공급 다양성 확보가 정책적으로 중요해지고 있다.

사우디아라비아 발전원 비중

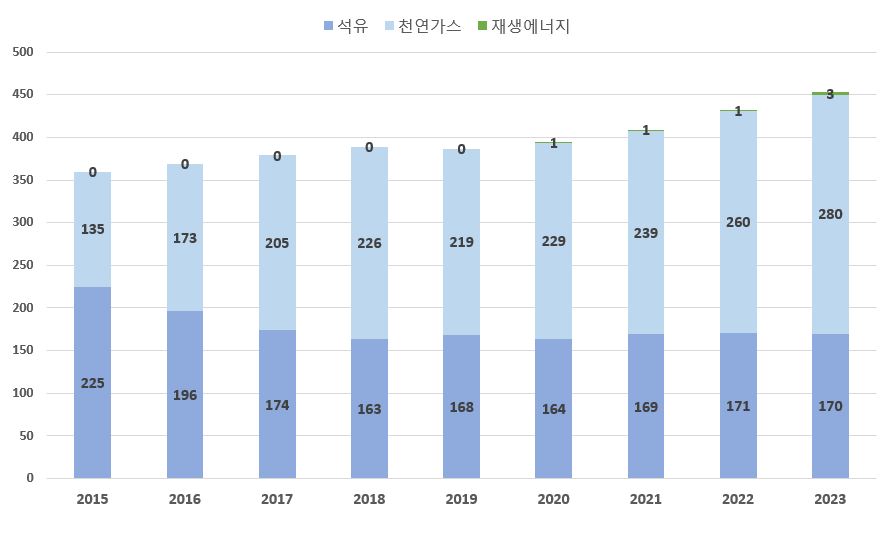

미국에너지정보청(EIA)의 보고서에 따르면 2023년 기준 사우디 총 전력 생산량은 약 45만3000GWh로 추산되며, 이 중 천연가스 발전이 28만 GWh(61.8%)로 가장 큰 비중을 차지한다. 반면 석유 발전은 2015년 전체 발전량의 62.5%를 차지했지만, 2023년에는 17만 GWh로 37.5% 수준으로 감소했다. 이는 전력 수요 증가 속에서 석유 의존도가 줄어들고, 천연가스 중심의 구조로 전환되고 있음을 보여준다.

<2015~2023년 사우디 발전원별 전력 생산량>

(단위: TWh)

[자료: EIA]

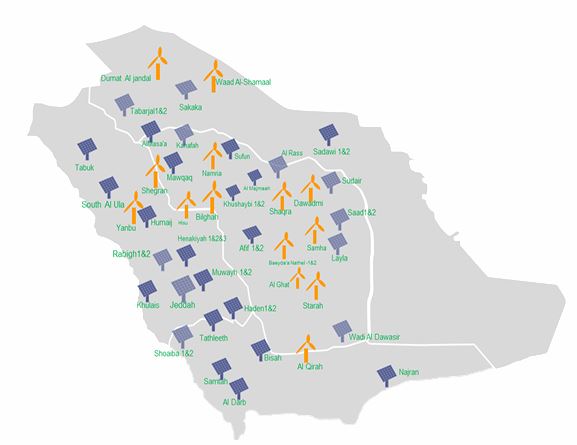

한편 재생에너지 발전량은 아직 3000GWh로 전체의 1% 미만 수준이지만, 정부는 2030년까지 전체 발전설비의 50%를 재생에너지로 전환한다는 목표 아래 ‘국가 재생에너지 프로그램(NREP)’을 수립했다. SEC는 NREP에 따라 2027년까지 총 41GW의 재생에너지 설비를 국가 전력망에 연계할 계획이다. 2024년 말까지 10개 변전소가 완공돼 6.6GW가 연결됐으며, 2025년 현재 24개 변전소와 약 4327.5 C.km(Circuit Kilometer)의 송전선이 추가로 건설되고 있다. 이를 통해 2027년에는 34.4GW의 재생에너지 전력이 추가로 연계될 전망이다.

<SEC의 재생에너지 프로젝트 분포도>

[자료: SEC]

2024년에는 ‘재생에너지 지리조사 프로젝트’가 착수돼 전국 약 85만 km² 지역에 1200개소의 태양광·풍력 계측소를 설치했다. 수집된 자원 데이터는 실시간으로 에너지부에 전송되며, 인공지능 기반 분석을 통해 최적의 입지를 선별하게 된다. 현재 사우디의 발전원 구성은 천연가스를 중심으로 재편되는 중이며, 석유 의존도는 감소하고 있다. 동시에, 재생에너지 설비 확대를 위한 기반이 정책적·물리적으로 마련되고 있다.

사우디 전력망 산업 관련 주요 정책

사우디아라비아는 전력망 산업의 혁신을 위해 다음의 다섯 가지 전략을 추진하고 있다: ▲재생에너지 전환 ▲시장 구조 개편 ▲수요관리 및 에너지 저장 확대 ▲디지털 전환 ▲현지화다. 이 중에서도 재생에너지로의 전환은 전력망 산업 혁신의 중심이 되는 장기적 목표이며, 나머지 전략들은 이를 실현하기 위한 기반으로 작동하고 있다.

시장 구조 개편은 기존의 전력공사인 SEC의 독점 체제를 해소하고, 사우디전력조달청(SPPC)과 National Grid SA가 분리되는 것으로 나타나고 있다. 수요관리 측면에서는 BESS(배터리 에너지 저장 시스템)를 활용한 피크 부하 관리를 도입 중이다. 이러한 변화의 기술적 핵심은 디지털 전환이며, 그 중심에는 스마트 그리드가 있다.

1. 스마트 그리드

‘스마트 그리드’는 사우디 전력 산업의 구조적 디지털화를 실현하는 핵심 정책이다. 전력망의 자동화·디지털화·통신 연계를 통해 전력 시스템의 안정성과 효율성을 동시에 추구하는 것이다. 대표적인 예로는 Smart Meter Project(SMP)가 있다. SEC는 2020년부터 SMP를 추진해 2021년까지 1099만 사용자에게 스마트 계량기를 설치했다. 이를 통해 실시간 수요 관리와 에너지 사용 효율화를 가능하게 했으며, 계량기당 평균 1%의 에너지 절감 효과가 있는 것으로 분석됐다.

<SMP의 실질적인 성과>

성과 지표

수치

CO₂ 배출 회피량

2,098,260톤/년

전력 소비 절감량

2,987,020 MWh/년

수혜 인구

약 3,400만 명 이상

[자료: SEC]

송배전망에서는 자동화 배전망과 지리정보시스템 통합을 추진하고 있다. 이를 통해 부하·장애·유지보수를 실시간 파악 및 원격 제어할 수 있다. 2023년 기준 배전망 자동화율은 24.5%이며, 2025년까지 40% 이상 확대를 목표로 하고 있다. 사우디 전력망은 전통적인 단방향 공급 구조에서, 실시간 피드백 기반의 양방향 에너지 네트워크로 전환되고 있다.

2. 현지화 정책

사우디는 산업 기반 육성과 고용 창출을 위해 현지화 점수(Local Content Score)를 제도화하고 있으며, 이는 공공 프로젝트 수주의 핵심 기준으로 작용하고 있다. 이 점수는 현지 조달 비율, 고용, 기술이전, 생산 등 요소를 종합적으로 평가한다.

SEC는 전력 산업의 대표 국영기업으로서 포괄적인 현지화 전략을 주도하고 있으며, LC Score는 2019년 49.35%에서 2023년 63.38%로 상승, 2025년에는 목표(60%)를 조기 달성했다. 2019~2023년간 국내 조달 비율은 70% 이상으로 증가했으며, 누적 로컬 콘텐츠 기여액은 약 1500억 SAR(약 400억 달러)에 달한다. 현재 SEC 공급망에는 650개 이상의 국내 공장, 7000개 이상의 현지 공급업체가 참여하고 있으며, 계약의 98%가 현지 파트너와 체결됐다.

향후 사우디 전력 기자재 및 EPC 시장에서의 경쟁력은 단순한 수출 능력을 넘어, 전략 품목에 대한 현지 기여도 확보가 핵심 평가 기준이 될 것이다.

전력 요금 구조

일반 소비자를 대상으로 한 전력 요금은 월간 사용량을 기준으로 두 구간(6000kWh 이하/초과)으로 구분된다. 주거용의 경우 6000kWh 이하일 때는 18할랄라(약 5센트)/kWh가 적용되며, 초과 시에는 30할랄라(약 8센트)/kWh로 상승한다. 상업용은 각각 22할랄라(약 6센트) 및 32할랄라(약 9센트)로, 정부기관은 전 구간에 대해 동일하게 32할랄라(약 9센트)가 부과된다.

농업용과 민간의료기관, 클라우드 컴퓨팅 부문은 요금이 상대적으로 낮게 책정돼 있으며, 협회 및 조합 등 조직 단위 소비자에게도 우대 요금이 적용된다.

<소비자용 전력 소비 요금>

(단위: 사우디 할랄라(Halala/KWh)/ 1할랄라 = 0.27센트)구분

1~6000kWh 사용시

6000kWh 초과시

주거용(Residential)

18

30

상업용(Commercial)

22

32

정부용(Governmental)

32

32

농업용(Agricultural)

18

22

협회 및 조합 등(Organizations)

16

20

민간의료기관(Private Health)

18

18

클라우드 컴퓨팅(Cloud)

18

18

[자료: 사우디 에너지 규제 당국(SERA)]

산업용 전기요금은 연결망 유형(배전망/송전망)에 따라 차등 적용된다. 일반 산업용은 배전망 또는 송전망에 연결된 경우 모두 20할랄라/kWh로 통일된 요금을 적용받는다. 반면, 고밀도 소비처(Cluster)로 분류된 기업체의 경우 요금이 더욱 세분화된다. 이처럼 산업용 요금 구조는 전력 사용 규모와 인프라 연결 구조에 따라 설계됐으며, 고효율 사용처에 대한 인센티브와, 송전망 인프라 유지비용 등을 반영한 차등 요금 체계로 볼 수 있다.

<산업용 전력 소비 요금>

(단위: 사우디 할랄라(Halala/KWh))유형

연결망 유형

요금 (할랄라/kWh)

일반 산업용

배전망

20

송전망

20

고밀도 소비 1군(1st cluster)

배전망

12

송전망

18

고밀도 소비 2군(2nd cluster)

배전망

18

송전망

24

* 주: 1할랄라 = 0.27센트

[자료: 사우디 에너지 규제 당국(SERA)]

주요 전력기자재 수입 현황과 경쟁 동향

2022년부터 2024년까지 사우디아라비아의 전력기자재 수입은 뚜렷한 증가세를 보였다. 특히 HS 코드 8504(변압기·정류기) 부문은 2022년 7억7000만 달러에서 2024년 약 18억 달러로 143.25% 이상 증가하며 두드러진 성장을 기록했다. 이는 사우디 내 에너지 전환, 재생에너지 프로젝트, 대형 인프라 수요 증가가 복합적으로 작용한 결과다.

국가별 수입 점유율을 보면, 중국이 9억 달러 수출로 점유율 48%를 차지하며 1위를 기록했고, 한국은 전년 대비 19.5% 감소한 2억4000만 달러로 2위를 유지했다. 이 밖에도 스웨덴, 인도, 튀르키예가 뒤를 이었다.

그중 스웨덴은 2024년, 전년 대비 3972%라는 폭발적인 성장률을 기록했는데 이는 사우디와 이집트를 잇는 3000MW HVDC 초고압 송전 프로젝트에 Hitachi Energy(스웨덴 기반 기술 기업)가 참여하면서 고부가 장비 수출이 급증한 결과다. 해당 프로젝트는 메디나-타북, 타북-바드르 구간을 연결하는 총 1350km 규모의 해저 케이블을 포함한 이중 송전망 구축 사업이다.

<주요 수입국 현황 HS Code 8504 변압기 및 정류기>

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

2022

2023

2024

점유율

(2024)

전년 대비

증감률(%)

-

전 세계

772,337

1,077,315

1,878,709

100.00

74.39

1

중국

250,229

322,731

902,997

48.06

179.80

2

대한민국

143,649

297,888

239,726

12.76

-19.52

3

스웨덴

1,001

2,056

83,724

4.46

3972.06

4

인도

26,580

43,609

77,055

4.10

76.69

5

튀르키예

10,673

16,298

75,869

4.04

365.52

6

이탈리아

26,508

44,544

67,398

3.59

51.31

7

독일

30,914

32,541

51,903

2.76

59.50

8

미국

37,039

46,939

48,854

2.60

4.08

9

이집트

15,845

12,687

26,843

1.43

111.58

10

프랑스

18,486

19,930

26,197

1.39

31.44

[자료: Global Trade Atlas, 25.7.3]

HS 8501(전동기) 분야에서도 중국이 20.4%로 1위를 차지했고, 미국이 근소한 차이로 2위, 한국은 77.5%의 높은 성장률을 보였다.

사우디 전력 기자재 시장은 전반적으로 제조 기반이 취약해 수입 의존도가 높으며, 중국이 공급에서 우위를 점하고 있다. 한국은 고부가가치 기자재, 기술 서비스, 장기 유지보수 체계, 품질 인증 대응 등 차별화 전략이 필수적이다.

<주요 수입국 현황 HS Code 8501 전동기>

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

2022

2023

2024

점유율

(2024)

전년 대비

증감률(%)

-

전 세계

323,515

389,971

437,697

100.00

12.24

1

중국

64,608

65,211

89,358

20.42

37.03

2

미국

34,628

64,734

79,102

18.07

22.20

3

일본

11,659

25,607

43,078

9.84

68.23

4

독일

34,340

51,492

31,928

7.29

-37.99

5

인도

37,011

29,796

29,104

6.65

-2.32

6

대한민국

21,262

14,234

25,260

5.77

77.46

7

이탈리아

22,877

28,160

22,765

5.20

-19.16

8

브라질

13,170

17,513

19,868

4.54

13.45

9

프랑스

8,548

17,092

12,106

2.77

-29.17

10

튀르키예

581

8,625

9,979

2.28

15.71

[자료: Global Trade Atlas, 25.7.3]

전력관련 주요 프로젝트

1. 타이바 & 카심 프로젝트 (Taiba 1·2 / Qassim 1·2)

Taiba & Qassim Conventional IPPs는 사우디 전력믹스 전략의 핵심 축을 담당하는 대규모 민간 발전 프로젝트다. 총 4기의 고효율 복합화력(CCGT) 발전소(각 1800MW)가 서부 메디나와 중부 카심 지역에 배치되며, 탄소포집(Carbon Capture)까지 고려한 친환경 설계가 특징이다.

관련 프로젝트의 EPC(설계·조달·시공)는 모두 중국 기업이 주도하고 있다. SEPCO-3는 Qassim 1·Taiba 1의 EPC를, China Energy International Group은 Qassim 2·Taiba 2를 각각 수주하면서 프로젝트 전체를 이끌고 있다.

한편 한국 기업도 주요 설비 부문에서 기술력을 인정받으며 의미 있는 진출을 기록했다. 두산에너빌리티는 SEPCO-3와 계약을 체결하고 Qassim 1 및 Taiba 1 발전소에 각 650MW 규모의 증기터빈 및 발전기를 공급하기로 했다. (계약 규모 약 1억1400만 달러) 이는 한국 기업이 EPC 주관사로는 선정되지 않았더라도, 고정밀 발전 설비 기술력을 바탕으로 사우디 인프라 프로젝트에서 전략적 참여 가능성을 확보하고 있음을 보여준다.

<타이바1,2 & 카심1,2 복합화력 발전소 정리>

항목

타이바1,2 & 카심1,2 복합화력 발전소

각 발전소 총 용량

1800MW

주요 구성 기술

복합화력(CCGT) + Class H/J 가스터빈 + 탄소 포집 고려

발주처

SPPC (Saudi Power Procurement Company)

전력 구매 계약

SPPC와 25년 장기 계약

운영 목표

2027년 전체 상업운전 (2026년 하반기 가스터빈 단독 가동)

개발 방식

BOO (Build-Own-Operate)

[자료: KOTRA 리야드 무역관 별도 조사]

2. 루마, 나이리야 프로젝트 (Rumah 1/Nairyah 1)

루마, 나이리야 프로젝트는 타이바 카심 프로젝트와 마찬가지로 대규모 민간 발전 프로젝트(Conventional IPP)이다. 각 발전소는 1800MW 규모의 고효율 복합 사이클 가스발전소(CCGT) 설계로, 총 3.6GW 용량을 통해 사우디 전력 안정화에 기여할 전망이다. 루마1은 리야드 동쪽 약 80km, 나이리야 1은 동부 알 나이리야 북쪽 약 50km에 위치해 있으며 2027년 운전 개시를 목표로 하고 있다. 생산된 전력은 향후 25년간 사우디 전력조달청(SPPC)에 판매된다.

동 프로젝트의 우선협상대상자로는 사우디전력청(SEC), ACWA Power, 한국전력의 컨소시엄이 선정됐고, EPC는 중국의 SEPCO-3와 두산에너빌리티의 컨소시엄이 수주했다. 가스터빈은 일본 미츠비시 파워가 공급할 예정이다. 프로젝트 총 투자금은 약 40억 달러로 알려졌으며 EPC 계약 규모는 15억 달러다. 이는 재생에너지 및 천연가스의 비중을 50%로 높이는 사우디 에너지믹스 전략에 부합하며 탄소순환 설계를 반영해 향후 탄소포집 장비를 장착할 수 있는 구조로 설계됐다.

<루마, 나이리야 발전소 위치>

[자료: 두산에너빌리티 홈페이지]

시사점

한국전력 중동법인 실무자와 리야드무역관과의 인터뷰에 따르면, 중동은 현재 전 세계에서 가장 많은 전력 인프라 프로젝트가 진행 중인 지역으로, 특히 사우디아라비아는 2025년 기준 60GW 규모의 발전설비 운영과 함께 송·변전망 확장 및 스마트 그리드 구축이 본격화되면서 전력 전주기 전반에서 한국 기업의 진출 기회가 확대되고 있다.

사우디아라비아는 2030년까지 천연가스와 재생에너지 발전 비중을 각각 50%로 맞추는 ‘전력믹스 전략’을 추진 중이다. 이를 위해 고효율 복합화력(CCGT) 발전소 건설과 국가재생에너지프로그램(NREP)을 바탕으로 한 태양광·풍력 프로젝트를 병행하고 있다. 이 전략은 단순히 두 가지 에너지를 절반씩 사용하는 방식이 아니다. 전기를 안정적으로 공급하는 복합화력 발전이 메인 전력 공급을 담당하고, 태양광·풍력처럼 공급이 일정하지 않은 재생에너지는 ESS(에너지 저장장치)와 함께 전력 공급을 보완한다.

사우디의 전력 전략이 복합화력과 재생에너지를 동시에 활용하는 구조이므로, 기자재 수출을 모색하는 기업들은 특정 발전방식에만 집중하기보다는, 두 분야를 모두 아우를 수 있는 융합형 제품군(CCGT용 고압 변압기, 태양광 인버터, 에너지관리시스템 등)을 중심으로 진출 전략을 설계하는 것이 추천된다.

사우디 전력 프로젝트 시장은 국가별로 차별화된 강점을 보이고 있다. 중국은 EPC(설계·조달·시공) 수주에 강세를 보이며, 미국과 유럽은 설계 및 디지털 솔루션 분야, 일본은 제어 계통 장비에 특화돼 있다. 한국은 고정밀 터빈, 전력 변환기, 고압 차단기 등 고부가가치 전력기자재에서 기술 경쟁력을 갖추고 있으나, 최근 ‘로컬 콘텐츠(LC) 점수’가 프로젝트 수주와 참여의 핵심 기준으로 부상하면서 새로운 과제에 직면하고 있다.

그러나 고부가가치 전력기자재의 경우, 기술 유출 우려나 현지 생산 기반의 한계 등으로 인해 완전한 현지화가 쉽지 않다는 현실적인 제약이 존재한다. 따라서 한국 기업은 핵심 기술은 국내에서 유지하되, 조립·시험·서비스 등의 후방 공정을 중심으로 부분 현지화를 추진하는 ‘전략적 선택과 집중’이 필요하다. 더불어 기술협력, 인력 양성, 시험 인증 공동체계 구축 등으로 현지 파트너와의 신뢰를 강화해야 한다. 이는 단기적으로는 LC 점수 제고에 기여하고, 장기적으로는 사우디 내 입지를 공고히 해 지속 가능한 수주 경쟁력을 확보하는 기반이 될 수 있을 것이다.

자료: 사우디전력청(SEC) 연간보고서, 미국 에너지정보청(EIA) 보고서, 사우디 에너지규제당국(SERA), Agraam, Hitachi Energy, 두산에너빌리티, Global Trade Atlas, Gulf Construction Online 및 KOTRA 리야드무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (사우디아라비아 그리드 시장 동향과 주요 프로젝트)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

요르단 전력 시장 동향 및 기회요인

요르단 2025-08-04

-

2

대만 전력시장 동향과 시장진출 기회요인

대만 2025-08-04

-

3

이집트의 전력시장 현대화, 전력 기자재 수요 주목

이집트 2025-08-04

-

4

남아공 전력시장 동향 및 기회요인

남아프리카공화국 2025-08-05

-

5

정박 중 배출 ‘0’ 도전, 그리스 항만이 움직인다

그리스 2025-08-04

-

6

영국, 풍력 에너지 관련 '이스턴 그린 링크' 프로젝트 추진! 한국 기업에 찾아온 수출 기회

영국 2025-08-04

-

1

2024년 사우디아라비아 석유화학산업 정보

사우디아라비아 2024-12-20

-

2

2024년 사우디아라비아 자동차 산업 정보

사우디아라비아 2024-07-09

-

3

2021 사우디아라비아 방산산업 정보

사우디아라비아 2022-01-14

-

4

2021 사우디아라비아 재생에너지 산업 정보

사우디아라비아 2022-01-14

-

5

2021 사우디아라비아 농림식품수산 산업 정보

사우디아라비아 2022-01-10

-

6

2021 사우디아라비아 석유산업 정보

사우디아라비아 2022-01-06