-

“한류, 감상을 넘어 소비 생태계로”… 인도 Z세대 사로잡은 K-컬처 열풍

- 트렌드

- 인도

- 벵갈루루무역관 이정빈

- 2025-08-05

- 출처 : KOTRA

-

Z세대와 알파세대가 이끄는 ‘참여형 한류 생태계’

콘텐츠 수출을 넘어 ‘한류 산업 생태계’ 수출로

인도에서 K-POP을 비롯한 한류 콘텐츠가 젊은 세대를 중심으로 빠르게 확산되고 있다. 한국국제문화교류진흥원(KOFICE)의 ‘2023 글로벌 한류 실태조사’에 따르면, 인도 내 한류 콘텐츠 소비자는 약 1,500만 명이며, 이 가운데 90% 이상이 24세 이하 Z세대와 알파세대다. K-POP, K-드라마, K-뷰티 등은 패션, 언어, 라이프스타일 전반에 영향을 미치며 새로운 문화 트렌드로 자리 잡고 있다. 특히 코로나19 이후 OTT 플랫폼 이용이 급증하면서, K-드라마와 K-POP의 인도 내 시청률은 2020년 대비 370% 이상 증가했다. 이는 MX플레이어, 유튜브, 넷플릭스 등 주요 플랫폼의 접근성이 높아지고 팬 커뮤니티도 함께 성장한 데 따른 결과로 분석된다.

① 시장분석 및 동향 – K-POP 산업, 음반·공연 중심에서 팬덤 기반 콘텐츠 경제로 확장 중

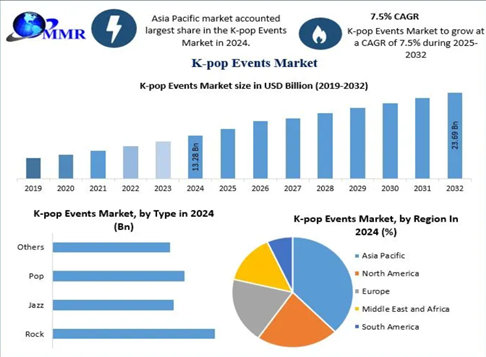

시장조사기관 Maximize Market Research에 따르면, 글로벌 K-POP 엔터테인먼트 시장은 2024년 기준 약 132.8억 달러(11.09조 루피) 규모이며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 7.5% 수준의 성장세가 이어져 약 236.9억 달러(19.78조 루피)로 성장할 것으로 예상된다. 이 시장은 기존 음반·공연 중심의 수익구조를 넘어 △콘서트, △팬미팅, △콜라보 광고 및 브랜드 마케팅, △K-POP 기반 유튜브 콘텐츠, △팬 커뮤니티 유료 멤버십 등으로 확장되고 있다. 소셜미디어를 기반으로 한 팬덤 경제(Fan Economy)는 향후 한류 콘텐츠 산업의 수익성과 지속가능성을 좌우할 핵심 축으로 주목된다.

<K-POP 시장동향 및 전망>

(단위: US$ 십억)

[자료: Maximize Market Resarch]

② 급증하는 수요 – 음악·뷰티·패션 전방위로 확산

또한, Maximize Market Research의 보고서에 따르면, 2024년 인도 내 K-POP을 포함한 한국 음악 콘텐츠 소비가 전년 대비 72.4% 급증했다고 밝혔다. 이는 게임(70.3%), 드라마(70.2%), 영화(69.7%)보다도 높은 수치로, 특히 음악 콘텐츠의 참여형 소비 증가가 두드러진다. 인도 팬들은 유튜브, 틱톡, 인스타그램 등을 통해 △커버 댄스, △팬아트, △자막 영상 등 2차 창작 콘텐츠를 활발히 생성하며, K-POP을 단순히 ‘감상’이 아닌 ‘공유하고 함께 만드는 문화’로 인식하고 있다. 이에 따라, 관련 뷰티제품·패션브랜드·음향기기 등 연관 소비재에 대한 수요도 함께 상승하는 경향을 보인다.

③ 수요층 확대 – 한국어 학습부터 컬래버 콘텐츠까지

듀오링고(Duolingo) 2023년 통계에 따르면, 한국어는 인도에서 가장 빠르게 성장하는 외국어 중 하나로, 영어·프랑스어에 이어 학습자 수 기준 3위를 차지하였다. 이는 K-POP 및 K-드라마를 통해 한국어에 대한 자연스러운 노출이 증가한 결과로, 문화 소비가 언어·교육 수요로 연결되는 구조를 보여준다. 또한 최근에는 인도 아티스트와 한국 아티스트 간 협업도 확대되고 있다. Jackson Wang(홍콩계 한국인)과 인도 펀자브계 가수 Diljit Dosanjh의 합작곡 ‘BUCK’(2025년 5월 공개)은 SNS에서 수백만 조회수를 기록하며 크로스컬처 콘텐츠의 가능성을 실현한 대표 사례다. 이외에도 Armaan Malik과 Eric Nam의 ‘Echo’, AleXa와 인도 래퍼 King의 협업 등도 팬들에게 큰 반향을 일으키고 있다.

④ 향후 전망 및 한국 기업의 진출 전략 – K-POP, 플랫폼·굿즈·데이터 솔루션 중심으로 확장 중

향후 인도 내 K-POP 관련 산업은 콘텐츠 유통 플랫폼, 굿즈 및 MD 판매, 팬 이벤트 운영, 그리고 로컬 파트너십 구축을 축으로 점차 세분화되고 있다. 특히 Z세대와 알파세대를 중심으로 참여형 콘텐츠(버추얼 팬미팅, 틱톡 챌린지, 리액션 영상 등)의 소비가 급증하면서, 글로벌-로컬을 연결하는 '글로컬라이제이션(Glocalization)' 전략이 핵심 진출 수단으로 부상하고 있다. 이와 함께, 한류 팬덤의 SNS 기반 활동이 활발해지면서 K-POP 관련 로컬 인플루언서 및 커버댄스 그룹이 한국 기업의 마케팅 파트너로 부상하고 있다. 예컨대 Z-Girls 멤버였던 Priyanka Mazumdar는 유튜브 기반으로 K-POP 콘텐츠 확산에 기여하고 있으며, 인도 여성층에 인기 있는 Neeti Mohan은 K-Drama와 K-Beauty 콘텐츠를 결합한 팬 커뮤니티를 형성하고 있다. 또한 ‘KPOP India Contest’에서 수상한 커버댄스 팀들은 수십만 팔로워를 확보한 인플루언서로, 실제 K-POP 굿즈 판매나 팬 이벤트 연계 홍보에 활용되고 있다. 이러한 인물 및 팀과의 협업은 현지 적응력과 브랜드 신뢰도를 높이는 효과적인 방법이다.

<한국 기업 진출 전략 요약표>

전략 영역

세부내용

관련 HS 코드/분류

음악 컨텐츠 수출

앨범, 콘서트 영상, VR 공연 콘텐츠를 유통 플랫폼 또는 현지 유통사와 제휴해 공급

HS 8523.49.10 (Optical media)

K-POP 굿즈 유통

Flipkart, Nykaa 등 온라인몰 진출, 오프라인 편집샵 입점, 팬미팅 연계 굿즈 판매

HS 4911.99 (기타 인쇄물)

HS 9503.00 (캐릭터 완구)

HS 3926.90 (플라스틱 제품)팬덤 데이터 솔루션

팬덤 분석, 콘텐츠 큐레이션 API 등 팬 맞춤형 빅데이터 솔루션 제공

서비스 수출 (비관세장벽 없음)

OTT 및 스트리밍 제휴

K-콘텐츠 전용 채널 인도 내 론칭, MX Player·JioCinema 등과 콘텐츠 기술 제휴

콘텐츠 서비스 수출 (로컬 OTT 연계)

이벤트∙공연 협업

로컬 페스티벌과 K-POP 무대 연계, 팬미팅 기획사와 협업 진행

MICE 및 공연기획 서비스 수출

[자료: KOTRA 벵갈루루무역관 종합]시사점

2025년 기준, 인도는 세계 최대 규모의 디지털 소비 시장으로 부상하고 있다. 스마트폰 보급률이 약 76%, 인터넷 이용자 수는 10억 명 이상에 달하면서, 모바일 중심의 콘텐츠 소비 환경이 빠르게 고도화되고 있다. Bhavleen Kaur Sethi 문화 저널리스트와의 인터뷰에 따르면, 인도에서 지난 1~2년 동안 K‑Pop이 젊은 세대, 특히 Z세대 사이에서 “’하루 24시간’ 빠져 있는 현상이 자주 보인다. BTS의 Dynamite는 발표 하루 만에 인도에서 800만 ‘좋아요’를 받았고, YouTube 조회수도 15억 건을 훌쩍 넘겼다’”는 인터뷰를 통해 인도 내에서 K-컬쳐 트렌드는 현재 진행중임을 알 수 있다. 특히 짧은 영상, 커버댄스, 팬아트, 자막 영상 등 참여형 콘텐츠가 인기를 끌며, K-POP과 같은 한류 콘텐츠는 단순 감상을 넘어 팬 참여 기반의 콘텐츠 확산 생태계로 자리 잡고 있다. 이 과정에서 콘텐츠 소비자는 점차 능동적 소비자(active prosumer)로 전환되고 있으며, 이는 K-콘텐츠의 자발적 확산력과 현지 적응력을 동시에 강화시키고 있다.

이처럼 디지털 친화적이고 문화 수용성이 높은 환경에서 한국 기업은 단순 콘텐츠 수출을 넘어, ▲굿즈·콘텐츠 융합 유통 ▲팬덤 기반 데이터 솔루션 수출 ▲현지 인플루언서 및 커버댄스 팀과의 협업 ▲오프라인 공연·이벤트 기획 등 한류 생태계 전체를 수출하는 전략적 접근이 필요하다. 인도의 한류 팬덤은 일시적 유행을 넘어 지속적이고 구조적인 소비층으로 자리잡고 있어, 향후 한국 콘텐츠 산업이 현지 기업과의 협력 및 신규 수익모델 창출 측면에서 더욱 유리한 기회를 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

자료: 한국국제문화교류진흥원(KOFICE), Maximize Market Research, 듀오링고(Duolingo), Statista, KOTRA 벵갈루루무역관 자체 조사

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (“한류, 감상을 넘어 소비 생태계로”… 인도 Z세대 사로잡은 K-컬처 열풍)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

'밥 대신 빵'... SNS 확산 속 퓨전·비주얼 경쟁 치열한 베트남 베이커리 시장

베트남 2025-08-01

-

2

네덜란드 전력의 절반, 재생에너지로 생산

네덜란드 2025-08-05

-

3

‘조선강국’ 향한 항해… 인도, 글로벌 해양산업 중심지로 도약

인도 2025-08-05

-

4

불가리아 물 산업의 오늘과 미래는?

불가리아 2025-08-05

-

5

일본 소비시장을 이끄는 새로운 주역, '레이와 시니어'

일본 2025-08-06

-

6

남아공 전력시장 동향 및 기회요인

남아프리카공화국 2025-08-05

-

1

2025 인도 반도체 산업 정보

인도 2025-07-07

-

2

2024년 인도 철강산업 정보

인도 2025-01-03

-

3

2024 인도 섬유 산업 정보

인도 2024-11-29

-

4

2024년 인도 화학산업 정보

인도 2024-11-25

-

5

2024년 인도 문구 및 미술 용품 산업 정보

인도 2024-10-16

-

6

2024년 인도 해양 산업 정보

인도 2024-07-09