-

일본 기초화장품 시장동향

- 상품DB

- 일본

- 도쿄무역관 김다빈

- 2025-08-25

- 출처 : KOTRA

-

코로나19 팬데믹 이후 일본 기초화장품 시장 회복, 소비자 트렌드 변화에 따른 수요 증가

일본 소비자들의 변화하는 트렌드에 맞춘 한국 기업의 기초화장품 시장 공략 전략 필요

상품명 및 HS 코드

<상품명 및 HS 코드>

HS코드

상품명

330499

- HS 3304(4자리): 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen)과 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다], 매니큐어용 제품류와 페디큐어(pedicure)용 제품류

- HS 330499(6자리): 기타

[자료: 한국 관세법령정보포털, 일본 수입통계품목표(2025.4.1.)]

「의약품의료기기등법」에 따라 일본에서 피부 관련 제품들은 화장품과 약용 화장품으로 구분된다. 일반적으로 화장품은 피부 보습과 피부 청정 등의 기본적인 미용 효과를 제공하는 제품이다. 반면, 약용 화장품은 피부 트러블 예방, 여드름 방지, 미백, 데오드란트 등의 추가적인 효과를 제공하는 유효 성분이 포함돼 있어 화장품과 의약품 사이의 '의약외품'으로 분류된다. 예를 들면 염모제, 파마제, 구강 청량제 등이 이에 해당한다. 약용 화장품은 제품의 용기나 외포장에 「의약외품」이라는 문구가 명시되며, 화장품과 달리 전 성분 표시가 의무화되지 않고 자율 기준에 따라 성분을 표시한다.

시장동향

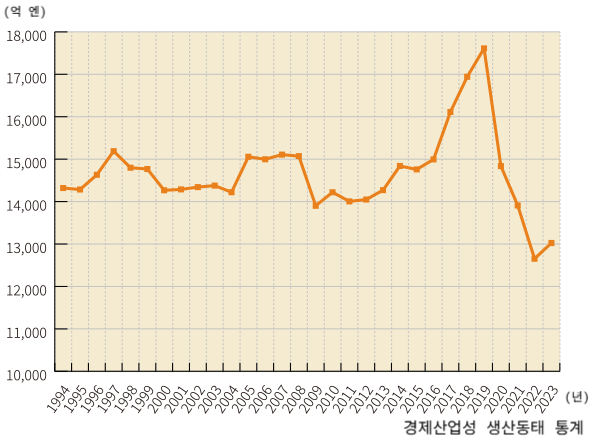

2023년 일본의 화장품 출하 금액은 전년 대비 2.9% 증가한 1조3024억 엔에 달했다. 2021년에는 인바운드 수요 감소와 외출 자제로 내수 시장이 축소됐으나, 이후 코로나19 팬데믹이 수그러들면서 마스크 착용 완화와 외출 기회 증가가 화장품 수요를 촉진했다. 또한 일본의 관광 수요가 회복되면서 외국인의 화장품 구매가 활발히 이루어졌고, 이에 따라 시장의 성장세가 더 가속됐다. 2022년에는 시장이 다시 회복세를 보였고 4년 만에 처음으로 증가세를 기록했다.

일본의 기초화장품 시장에서 스킨케어 제품은 50% 내외의 비율을 차지하며 지속적으로 인기를 끌고 있다. 피부 건강에 대한 관심이 높아지면서 스킨케어 제품의 수요는 꾸준히 증가하고 있다. 따라서 윤리적 소비와 지속 가능한 화장품에 대한 수요가 확대된다. 자연 성분을 강조한 브랜드와 유기농 제품이 인기를 얻고 있다. 또한 친환경적이고 저자극적인 제품들이 소비자들에게 큰 호응을 받는다.

<화장품 출하액>

[자료: 경제산업성]

기초 화장품 산업에서 기술 혁신 또한 계속 이루어지고 있다. 일례로, AI 기반 피부 진단 서비스와 AR 기술을 활용한 가상 메이크업 체험이 등장해 EC(전자상거래) 사이트에서의 구매 경험이 향상됐으며, 이에 따라 온라인 시장이 더 확장됐다. 소비자는 집에서 손쉽게 자기 피부 타입에 맞는 화장품을 선택할 수 있게 됐고, SNS 마케팅과 인플루언서들의 리뷰가 소비자의 구매 의사 결정을 돕고 있다.

<일본 화장품 및 의약품 시장 및 EC화율*>

분류

시장 규모 (억 엔)

EC화율 (%)

2022년

9,191 (전년 대비 7.48% 증가)

8.24

2023년

9,709 (전년 대비 5.64% 증가)

8.57

* 주: EC화율: 전자상거래 매출이 전체 시장 매출에서 차지하는 비율

[자료: 경제산업성]

2024년 일본의 기초화장품(HS 330499) 수입금액은 전년 동기 대비 12.6% 증가한 12억616만 달러였다. 코로나19 팬데믹으로 인해 2020년부터 2023년까지 수입액은 10억 달러 내외를 기록했으나 이후 12억 달러로 증가했다. 한국은 일본의 기초화장품 수입국 중 1위(2024년 기준)로, 약 5억430만 달러의 수입액을 기록했으며 최근에는 꾸준히 33% 이상의 수입 점유율을 보였다. 상위권 수입국 동향을 살펴보면 프랑스와 미국이 각각 2위(점유율 28.7%)와 3위(점유율 13.4%)로 한국의 뒤를 이었다.

<일본의 최근 3개년간 기본화장품(HS 330499) 수입 통계>

(단위: US$ 천, %)

순위

국가/지역

수입량

비율

증감률

2022

2023

2024

2022

2023

2024

(’24/’23)

-

전체

988,819

1,071,081

1,206,161

100

100

100

12.6

1

대한민국

326,217

397,913

504,302

33

37.2

41.8

26.7

2

프랑스

283,443

304,679

330,437

28.7

28.4

27.4

8.5

3

미국

161,661

143,588

122,457

16.3

13.4

10.2

-14.7

4

영국

22,968

28,947

37,875

2.3

2.7

3.1

30.8

5

중국

21,313

26,726

36,500

2.2

2.5

3

36.6

6

호주

15,455

16,530

16,360

1.6

1.5

1.4

-1

7

스위스

11,645

15,597

16,302

1.2

1.5

1.4

4.5

8

말레이시아

14,949

14,667

16,177

1.5

1.4

1.3

10.3

9

이스라엘

16,761

12,497

14,412

1.7

1.2

1.2

15.3

10

베트남

24,489

20,167

14,316

2.5

1.9

1.2

-29

* 주: 순위는 2024년 기준

[자료: Global Trade Atlas(2025.7.28.)]

경쟁동향

제조업체

특징

시세이도

- 1872년 일본 최초의 민간 서양식 약국으로 창업

- 화장품 일본 시장 점유율 1위, 현재 약 120개 국가와 지역에서 사업 전개

- '더 나은 세상을 위한 뷰티 혁신' 이라는 기업 이념을 바탕으로 세계에서 경쟁할 수 있는 글로벌 뷰티 기업이 되고자 함

카오

- 1887년 창립한 일본 최대 규모의 생화용품 제조업체

- 스킨케어 제품, 베이스 메이크업, 헤어 케어 등 다양한 제품 분야에서 강점 보유

코세

- 1946년 창립한 화장품 기업으로, 화장품 업계 최초로 에센스와 파우더 파운데이션 카테고리를 만듦

- 파운데이션과 스킨케어에 집중

[자료: 각 사 홈페이지]

유통구조

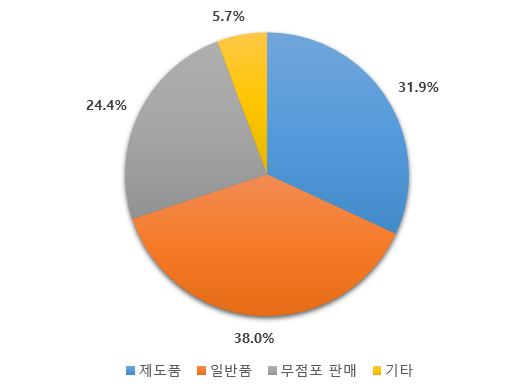

일본 화장품 산업의 유통은 크게 4가지 주요 채널로 나뉜다.

제도품 유통은 제조업체가 직접 또는 자사 판매 회사를 통해 계약된 소매점에 제품을 판매하는 방식이다. 대표적인 예시는 뷰티 어드바이저가 고객에게 직접 제품을 설명하며 판매하는 백화점 화장품 매장이다.

일반품 유통은 제조업체가 도매업체나 대리점에 제품을 판매하고 소매업체가 이를 구매해 판매하는 방식이다. 드럭스토어나 편의점이 대표적인 예시이다.

무점포 판매 유통은 방문판매와 통신판매로 나뉜다. 전자는 판매원이 고객의 집을 방문해 제품을 판매하는 방식이다. 후자는 고객이 인터넷이나 카탈로그를 통해 주문하는 방식을 말한다. 최근 인터넷의 급속한 확산으로 인해 EC 쇼핑몰, 홈페이지 등을 통해 판매되는 화장품이 증가한바, 통신판매는 현재 가장 성장세가 빠른 채널이다.

<2023년 화장품 유통 채널별 판매 실적>

[자료: 주간장업]

관세율

HS코드

상품명

관세율

330499

- HS 3304(4자리): 미용이나 메이크업용 제품류와 기초화장용 제품류[의약품은 제외하며, 선스크린(sunscreen)과 선탠(sun tan) 제품류를 포함한다], 매니큐어용 제품류와 페디큐어(pedicure)용 제품류

- HS 330499(6자리): 기타

- 기본: 5.8%

- WTO협정, RCEP: 무관세

[자료: 한국 관세법령정보포털, 일본 수입통계품목표(2025.4.1.)]

인증

주요 인증 시스템으로는 PMDA, GQP, GVP가 있으며 이들은 모두 필수적인 절차이다.

① PMDA (의약품의료기기종합기구)

PMDA는 일본의 의약품, 의료기기, 화장품의 규제를 담당하는 기관이다. 일본 내에서 기능성 화장품(미백, 주름 개선 등)을 판매하고자 할 때 PMDA에 제품을 등록하고 승인을 받아야 한다. PMDA는 제품의 성분, 효능, 안전성을 검토한 후 해당 제품이 일본의 화장품법에 적합한지 확인한다.

② GQP (Good Quality Practice)

GQP는 화장품 제조업체가 준수해야 하는 품질 관리 기준이다. 화장품의 제조부터 시장 출하 절차, 시장 출하 후에 이르기까지 화장품 품질을 확보한다.

③ GVP (Good Vigilance Practice)

GVP는 화장품의 판매 후 관리를 담당하는 규제로 판매된 제품에 대한 사후 관리 및 유해 반응을 모니터링하는 절차를 규정한다. GVP는 화장품의 유통 후 발생할 수 있는 부작용이나 불만 사항을 적시에 파악하고 이를 해결하는 절차를 요구한다.

시사점

일본의 기초화장품 시장은 최근 몇 년간 성장세를 보이며 수요 확장이 지속됐다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 외출 기회가 증가해 관광 수요가 회복되면서 기초화장품의 구매가 활발히 이루어졌다. 또한 일본 소비자들의 지속 가능한 소비에 대한 관심이 커졌다. 이에 따라 친환경적인 요소가 강조된 화장품에 대한 수요가 급증하고 있다. 아울러 스킨케어와 고급 화장품에 대한 선호가 증가하며 온라인 시장의 확대로 인해 EC 판매 비율이 상승하는 추세다. 기초화장품 시장의 다양한 카테고리에서 고기능성, 친환경, 고급화 등의 트렌드가 맞물려 전체 시장 규모의 확대를 이끄는 것이다.

한국은 일본의 기초화장품 시장에서 1위 수입국으로 자리 잡고 있다. 이처럼 유리한 입지를 유지하기 위해선 시장의 성장과 트렌드를 반영한 전략이 필요하다. 특히 고기능성 화장품과 친환경 제품에 대한 수요 증가가 눈에 띄므로, 한국 기업들은 고품질 제품 중심으로 프리미엄 시장에서 입지를 더 탄탄히 다질 수 있다. 아울러 디지털 마케팅과 SNS 활용 전략을 통해 온라인 시장의 확장을 노려야 한다. 마지막으로, 일본 소비자들이 효능과 신뢰성을 중시하는 만큼 현지화된 제품 개발과 엄격한 인증 절차 준수가 일본 시장에서 지속 가능한 경쟁력을 확보하는 데 중요한 요소가 될 것이다.

자료: 경제산업성, 일본화장품공업회 (JCIA), Global Trade Atlas, 도쿄도건강안전연구센터, SDKI, 일본경제신문, 주간장업, KOTRA 도쿄 무역관 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (일본 기초화장품 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

카타르 기초 화장품 시장 동향

카타르 2025-08-25

-

2

싱가포르 뷰티 디바이스 시장 동향

싱가포르 2025-08-25

-

3

일본 콘텐츠 산업에서의 생성형AI 활용 현황과 트렌드

일본 2025-08-25

-

4

미얀마 마스크팩 시장동향

미얀마 2025-08-25

-

5

독일 인스턴트 라면 시장동향

독일 2025-08-25

-

6

69억 달러로 커지는 인도 장난감 시장, ‘교육’이 키워드

인도 2025-08-26

-

1

2025년 일본 조선업 정보

일본 2025-10-16

-

2

2025년 일본 농산물 산업 정보

일본 2025-07-03

-

3

2024년 일본 에너지산업 정보

일본 2024-11-19

-

4

2024 일본 리튬이온 전지 산업 정보

일본 2024-11-18

-

5

2021년 일본 석유산업 정보

일본 2022-01-20

-

6

2021년 일본 의료기기 산업 정보

일본 2022-01-20

- 이전글

- 다음글