-

2025년 일본 농산물 산업 정보

- 국별 주요산업

- 일본

- 도쿄무역관 김현재

- 2025-07-03

- 출처 : KOTRA

-

일본 정부, 농업의 구조적 전환과 식량 안보 강화 전략을 위한 계획 발표

고령화, 이상기후로 인한 전환기에 따라 일본 농가가 대응할 필요성 대두

산업 특성

① 정책 최신 현황

일본 농림수산성은 개정된 「식량∙농업∙농촌 기본법」(2024년 6월 5일 시행)에 따라, 2025년 4월 11일 국무회의에서 새로운 「식량∙농업∙농촌 기본계획」을 각의 결정했다. 본 계획은 농림수산성이 5년 주기로 수립하는 정책으로, 이번에는 개정된 기본법의 이념에 따라 평시 식량안보 확보를 핵심 목표로 설정하고, 초기 5년간 농업의 구조 전환을 집중적으로 추진할 방침이다. 수출 촉진 분야에서는 해외 수익 창출 능력 강화를 목표로 2030년까지 ▲농림수산물·식품 수출액 5조 엔(2024년: 1조5000억 엔), ▲식품산업의 해외 진출을 통한 수익 3조 엔(2024년: 1조6000억 엔), ▲방일 외국인 관광객의 식품 관련 소비 4조5000억 엔(2024년: 1조6000억 엔) 달성을 계획하고 있다. 특히 최근 공급 부족과 가격 급등 현상이 나타난 쌀에 대해서는, 즉석밥을 포함해 2030년까지 수출량을 현재의 약 7.5배 수준인 35만3000톤으로 확대할 계획이다. 이를 위해 쌀 생산 농가의 수익 확보 역량을 높이는 한편, 수출용 쌀의 생산을 늘려 국내 공급이 부족할 경우 이를 내수로 전환해 수급 안정에 이바지한다는 방침이다. 에토 다쿠 전 농림수산대신은 “이번 계획의 가장 중요한 축은 식량안보 확보이며, 이를 위해 생산 기반 강화와 식량 자급률 향상을 위한 다양한 지원책을 포함했다”라고 밝혔다. 일본의 식량 자급률은 2025년 현재 38% 수준이며, 2030년까지 45%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있다.

② 2025년 최대 이슈, 유례없는 쌀 가격 폭등

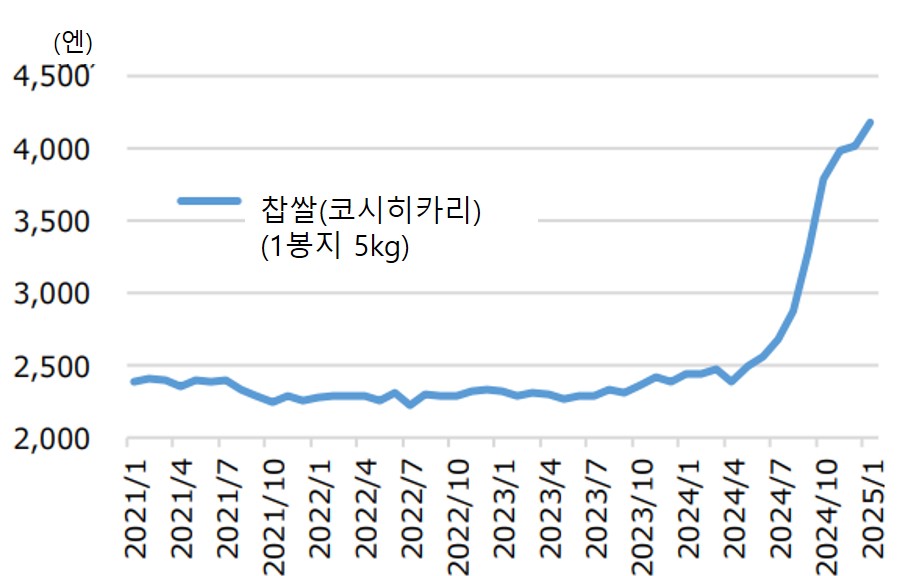

<쌀의 소매가 변동 추이>

(단위: 엔)

[자료: 메이지야스다종합연구소]

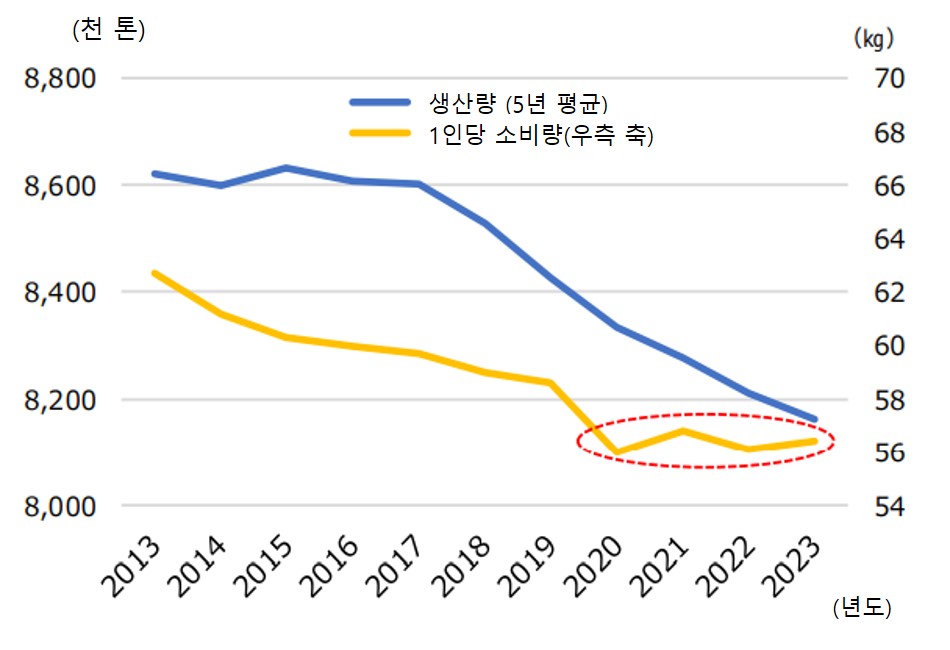

<쌀의 생산량과 소비량>

(단위: 천 톤, kg)

[자료: 메이지야스다종합연구소]

2025년 일본 농업계를 강타한 최대 이슈는 쌀 수급 부족에 따른 가격 폭등이다. 일본 총무성이 발표한 2025년 4월 소비자물가지수에 따르면, 변동성이 큰 신선식품을 제외한 종합지수는 110.9를 기록해 전년 같은 기간 대비 3.9% 상승했다. 이는 식품 가격 인상이 주요 원인으로 분석된다. 특히 쌀 가격은 전년 대비 98.4% 급등하며, 비교할 수 있는 통계가 존재하는 1971년 1월 이후 최대 상승폭을 기록했다. 쌀값은 7개월 연속으로 사상 최고 상승폭을 경신하고 있으며, 이를 주식으로 사용하는 외식 업종에서도 가격 인상이 잇따랐다. 초밥은 5.0%, 주먹밥(오니기리)은 18.1% 상승하며 소비자 부담이 커지고 있다. 이에 대응해 일본 농림수산성은 2025년 3월부터 정부 비축미를 시장에 방출했으나, 가격 억제 효과는 제한적인 수준에 그친 것으로 보인다. 수급 불균형의 장기화 우려가 커지는 가운데, 시장 안정을 위한 보다 근본적인 대응이 요구되고 있다.

한편, 미국의 신정부가 추진 중인 관세 정책에 따라 일본 정부는 미국과의 관세 협상을 3차례에 걸쳐 진행 중이다. 상호 관세 철회 조건으로 미국산 농산물의 수입 확대가 거론되고 있으나, 이는 일본 농가의 경쟁력 약화를 초래할 수 있다는 우려 속에 국내에서도 논란이 이어지고 있다.

산업 수급현황

① 생산 동향

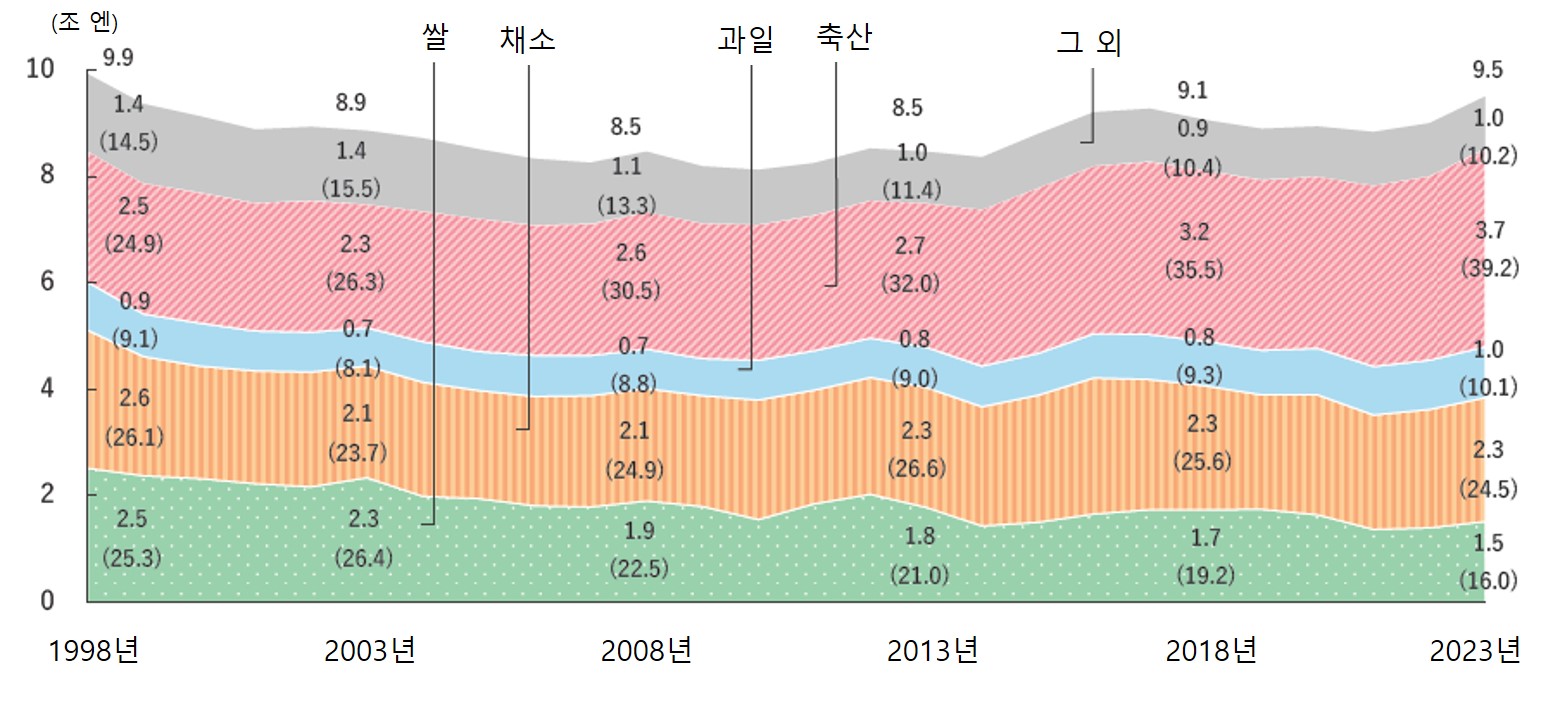

일본의 농업 총생산액은 9조 엔 수준에서 유지되고 있으며, 2023년에는 경작 분야의 쌀, 채소, 달걀 가격 상승의 영향으로 전년 대비 5.5% 증가한 9조4987억 엔을 기록했다. 부문별로는 쌀의 생산액이 전년 대비 8.9% 증가한 1조5193억 엔으로 집계됐다. 이는 민간 재고량 감소와 주식용 쌀의 거래 가격 상승 등으로 쌀 수요가 견조하게 유지된 데 따른 결과로 보인다. 채소의 생산액은 2조3243억 엔으로 전년 대비 4.3% 증가했다. 이는 오이, 피망, 파 등의 품목에서 2023년 8~9월 고온·건조한 날씨가 이어지면서 생산량이 감소하고 가격이 상승한 데 기인한다. 과일의 생산액은 9590억 엔으로 3.9% 증가했다. 감귤, 사과, 포도 등 주요 품목의 생산량이 감소했지만, 국내외에서 고품질 과일에 대한 수요가 지속되며 전반적인 가격 상승이 반영된 결과로 분석된다.

축산 부문 생산액은 전년 대비 7.4% 증가한 3조7248억 엔을 기록하며 전체 농업 부문 중 가장 큰 비중을 차지했다. 소고기의 경우, 일본산 소와 교잡종의 출하량은 증가했지만, 일본산 소에 대한 수요 부진과 이에 따른 가격 하락으로 생산액은 오히려 감소했다. 유제품류는 여름철 폭염과 수급 조절을 위한 생산 억제에도 불구하고 가격 인상에 힘입어 생산액이 증가했다. 돼지고기는 출하 마릿수가 줄었으나 마리당 중량 증가와 지속적인 수요, 가격 안정세로 생산량과 생산액 모두 증가한 것으로 나타났다. 달걀은 2022년 10월 이후 조류 인플루엔자 여파로 생산량이 줄었지만, 가격 상승에 따라 생산액은 오히려 증가했다.

<일본 농업 총 산출액 동향>

(단위: 조 엔)

* 주1: 괄호 안은 각 연도 농업 총생산액에서 차지하는 부문별 생산액 비율

* 주2: 기타는 채소, 잡곡, 감자, 화훼, 공예농작물, 기타작물, 가공농산물의 총합계

[자료: 농림수산성, 「2024년 식량∙농업∙농촌백서」]

도도부현별 농업 생산액을 살펴보면, 홋카이도가 1조3478억 엔으로 1위를 차지했다. 그 뒤를 이어 오키나와현이 5438억 엔으로 2위, 이바라키현 4571억 엔으로 3위, 지바현 4029억 엔으로 4위, 구마모토현이 3757억 엔으로 5위를 기록했다. 경작 부문에서 품목별로 가장 높은 생산 비율을 보인 지역은 쌀의 경우 니가타현, 감자·채소·공예농산물은 홋카이도, 과일은 아오모리현, 꽃은 아이치현으로 나타났다. 축산 부문에서는 소고기와 유제품이 홋카이도에서 가장 많이 생산됐으며, 돼지와 닭은 오카야마현, 달걀은 지바현의 비중이 가장 높았다.

② 농산물 수출 및 수입 현황

2024년 일본의 농산물 수출액은 전년 대비 8.4% 증가한 9816억 엔으로 집계됐다. 그러나 상위 10개 수출국 중 중국과 홍콩으로의 수출은 각각 13.0%, 1.7% 감소해 대조적인 양상을 보였다. 주요 수출 품목은 사케·위스키 등 주류(△0.5%), 소고기(+11.6%), 소스 혼합 조미료(+15.9%), 녹차(+24.6%), 과자류(+11.9%), 사과(+20.5%) 등이다. 이 중 주류를 제외한 대부분의 품목은 두 자릿수 증가율을 기록했다. 특히 소스 혼합 조미료는 미국과 한국을 중심으로 일본식 카레에 대한 수요 증가와 인바운드 관광객의 외식 수요 확대가 수출 확대에 영향을 미친 것으로 분석된다. 녹차는 유럽 등에서 건강 지향 트렌드와 일본 식문화에 관한 관심이 높아지면서 음료 및 디저트 원료로의 수요가 증가했다. 과자류는 미국, 홍콩 등에서 일본풍의 맛과 디자인을 갖춘 젤리류의 인기가 확산하며 수출이 증가한 것으로 보인다. 일본 농림수산성은 일본 음식점 증가, 외국인 관광객 확대에 따른 일본 식품 수요 증가, 사업자의 유통채널 다변화 등이 수출 증가를 견인한 주요 요인이라고 설명했다.

<일본의 농산품 수출 실적>

(단위: 백만 엔, %)

순위

국가/지역

2022년

2023년

2024년

수출액

비중

수출액

비중

수출액

비중

전년비

증가율

1

미국

132,301

14.9

138,274

15.3

161,402

16.4

16.7

2

홍콩

131,533

14.8

133,426

14.7

131,125

13.4

△1.7

3

대만

110,199

12.4

116,116

12.8

130,876

13.3

12.7

4

중국

167,065

18.9

148,703

16.4

129,317

13.2

△13.0

5

한국

37,850

4.3

49,746

5.5

59,243

6.0

19.1

6

베트남

49,951

5.6

45,173

5.0

51,596

5.3

14.2

7

싱가포르

45,131

5.1

45,294

5.0

46,130

4.7

1.8

8

태국

26,161

3.0

25,651

2.8

30,591

3.1

19.3

9

호주

25,018

2.8

26,721

2.9

29,011

3.0

8.6

10

네덜란드

15,192

1.7

19,165

2.1

22,938

2.3

19.7

-

전체

886,153

100.0

905,832

100.0

981,600

100.0

8.4

* 주: 2024년 기준으로 내림차순

[자료: 일본 e-Stat]

한편, 2024년 일본의 농산물 수입액은 전년 대비 5.4% 증가한 9조5461억 엔을 기록했다. 주요 수입국 가운데 브라질과 프랑스로부터의 수입은 각각 21.5%, 0.7% 감소했다. 주요 수입 품목으로는 담배(+9.7%), 돼지고기(+17.2%), 소고기(+15.6%), 신선 및 건조 과일(+10.0%), 닭고기 조제품(+9.7%), 주류(+1.7%) 등이 있으며, 사료용 옥수수는 13.5% 감소해 전체 수입액에서 예외적으로 내림세를 보였다. 일본 정부는 축산물 소비 증가세에 대응하기 위해 사료의 안정적 공급이 중요하다고 보고, 자급률 향상의 필요성을 강조하고 있다. 2023년 기준 사료 곡물 수입 비중은 옥수수 88%, 보리 8%, 밀 3%, 수수 1%이며, 옥수수의 주요 수입국은 미국(46%), 브라질(42%), 아르헨티나(6%)로 나타났다.

<일본의 농산품 수입 실적>

(단위: 백만 엔, %)

순위

국가/지역

2022년

2023년

2024년

수출액

비중

수출액

비중

수출액

비중

전년비

증가율

1

미국

2,121,040

23.0

1,815,687

20.0

1,940,929

20.3

6.9

2

중국

902,699

9.8

947,474

10.5

1,039,665

10.9

9.7

3

호주

734,541

7.9

701,694

7.7

735,011

7.7

4.7

4

태국

571,506

6.2

579,608

6.4

661,526

6.9

14.1

5

캐나다

583,775

6.3

531,320

5.9

549,089

5.8

3.3

6

브라질

543,582

5.9

675,539

7.5

530,152

5.6

△21.5

7

이탈리아

312,097

3.4

287,913

3.2

380,570

4.0

32.2

8

인도네시아

327,021

3.5

312,845

3.5

373,271

3.9

19.3

9

프랑스

272,219

2.9

295,654

3.3

293,647

3.1

△0.7

10

한국

266,281

2.9

261,954

2.9

284,770

3.0

8.7

-

전체

9,240,547

100.0

9,058,212

100.0

9,546,108

100.0

5.4

* 주: 2024년 기준으로 내림차순

[자료: 일본 e-Stat]

③ 합리적인 가격과 안정적 공급에 대한 수요 지속

일본농업신문이 실시한 ‘2025년 농축산물 트렌드 조사’에 따르면, 인기 과일 부문에서는 감귤이 2년 연속 1위를 차지했고, 채소 부문에서는 브로콜리가 1위에 올랐다. 감귤류 중에서도 에히메현의 ‘베니 마돈나(紅まどんな)’는 현내 한정 재배와 엄격한 선별 기준으로 전문가들의 신뢰를 얻으며, 연말 시즌 선물용 과일로 인기를 끌었다. 브로콜리는 삶거나 찌는 조리법 외에도 전자레인지를 이용한 간편 조리로 섭취가 가능하다는 점에서 높은 선호를 보였다. 건강 지향적인 식습관과 근력 트레이닝 열풍 확산으로 간편하면서도 영양가 높은 채소에 대한 수요가 증가한 것이 배경으로 분석된다. 브로콜리는 특히 농림수산성이 2026년 ‘지정 채소’로 추가할 것으로 예상됨에 따라, 향후 생산과 소비가 더욱 확대될 것으로 기대된다.

새롭게 주목받는 품목도 부상하고 있다. 채소 부문에서는 버섯류의 순위가 상승했는데, 이는 2024년 채소 전반의 품귀 현상과 고가 현상 속에서 가격 경쟁력이 있는 품목으로 주목받은 데 따른 것으로 보인다. 또한 냄비 요리에 한정됐던 전통적인 조리법에서 벗어나 스테이크 스타일 등 새로운 조리 방식이 확산하며 수요 확대가 기대되고 있다. 대파, 마늘 등 양념용 채소에 대한 수요도 늘고 있으며, 최근 지속되는 이상기후와 기온 상승으로 인해 향후 관련 시장의 확대가 예상된다.

한편, 농업 전반을 아우르는 핵심 키워드로는 ‘적정 가격’과 ‘안정 공급’이 꼽혔다. 물가 및 원자재 비용 상승에 따른 가격 인상 움직임 속에서도, 소비자들의 절약 지향 성향이 강해지며 합리적 가격에 대한 요구가 높아지고 있다. 또한 기상이변의 빈발로 인해 농산물의 안정적인 공급이 중요한 요소로 주목받았다. 일본 유통경제연구소의 O 연구원은 “농수산물 공급이 불안정해지면서 산지를 중심으로 실수요지를 형성하려는 움직임이 거세지고 있다”라며, “단순 거래를 넘어 가치를 공유하고 신뢰를 구축하는 유통 관계가 중요해졌다. 한 번 신뢰가 쌓이면 거래 지속성이 확보되는 만큼, 산지와 수요지 간의 장기적 협력 관계가 핵심”이라고 강조했다.

진출전략

① SWOT 분석

<SWOT 분석표>

긍정적

부정적

내

부

환

경

Strength

Weakness

1. 높은 품질과 안전성: 고품질, 안전성, 위생 관리 측면에서 소비자의 신뢰를 받고 있으며 품질 제일주의를 표방

2. 강력한 내수 기반: 전국적인 유통망(JA, 일본 농업협동조합) 존재 등 안정적 공급 체계를 갖춤

3. 일본 정부의 적극적인 보호정책: 높은 수입 장벽, 고령농가 지원, 스마트농업 도입 지원 등 다양한 정책 지원

4. 지리적 이점: 사계절이 뚜렷하고 가로 세로로 긴 형태의 영토로 다양한 품종 재배 가능. 지역별 특산품으로 브랜드 가치 제고 가능

1. 고령화된 농업 인력: 농업 종사자 평균 연령이 65세 이상으로 고령화가 심각하며 젊은 인력의 유입이 저조함

2. 영세한 영농 구조: 영세농가 중심으로 소규모 경작지 위주로 규모의 경제를 실현하기 어려움

3. 생산성 저하 및 비용 구조 불리: 노동집약적 생산방식과 타국 대비 높은 인건비로 가격 경쟁력이 약함

4. 자연재해에 의한 취약성: 태풍, 지진 등으로 자연재해에 의한 피해 발생 가능성이 높음

외

부

환

경

Opportunity

Threat

1. 고품질 농산물에 대한 국내외 수요 증가: 미국, 유럽, 동남아, 중국 시장에서 일본산 농산물에 대한 선호도 높음

2. 스마트 농업 기술 발전: IoT, 드론, 자동화시스템 등 첨단기술의 발전에 따라 생산성 향상 가능

1. 국제 정세의 변화에 따른 수출 불확실성: 미국과의 관세 협상으로 인해 농산물 시장 개방에 대한 압력이 높아짐

2. 해외 농산물 경쟁 심화: FTA 등으로 값싼 외국산 농산물 유입 가속

[자료: KOTRA 도쿄무역관 정리]

② 유망분야: 농업 생산성 향상을 위한 스마트농업

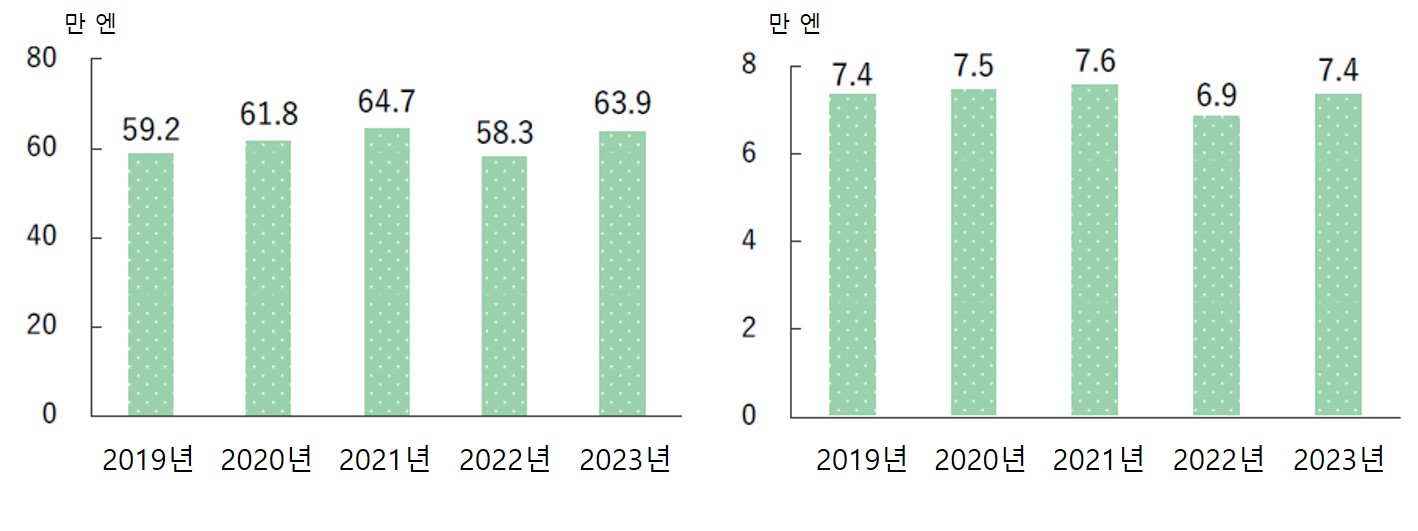

일본 농림수산성이 발간한 「2024년 식량·농업·농촌 백서」에 따르면, 일본 농가의 농업 생산성 향상이 시급한 과제로 떠오르고 있다. 백서에 따르면 쌀, 보리, 콩 등 주요 작물의 단위 면적당 노동시간은 1960년대 이후 농장 시설 정비와 기계화 도입으로 큰 폭의 감소를 했으나, 2000년대 이후에는 노동시간 감소율이 둔화하는 추세다. 단위 면적당 수확량을 주요국과 비교하면, 최근 일본은 쌀, 보리, 콩 모두 뚜렷한 증가세를 보이지 않고 있다. 반면, 쌀은 미국, 보리는 중국, 콩은 미국과 브라질에서 생산성이 꾸준히 증가하며 일본을 앞서고 있다. 또한 농업 경영체당 노동생산성과 경작지 면적당 토지생산성 역시 정체 상태에 머물러 있어, 농업 전반의 효율성 제고가 과제로 지적되고 있다. 특히 핵심 농업 인력이 지속적으로 감소하고 있는 가운데, 한정된 인력으로 농업 생산을 유지하고 확대하기 위해서는 노동생산성과 토지생산성의 제고가 불가피한 실정이다. 이에 따라 농림수산성은 스마트 농업을 위한 설비 투자 확대와 에너지 절약형 기술 도입, 다수확이 가능한 신품종 개발이 병행돼야 한다고 강조하고 있다. 기술 혁신을 통한 생산성 향상 없이는 향후 농업 경쟁력 유지가 어려울 것이라는 분석이 설득력을 얻고 있다.

<일본 농업의 (좌)노동생산성 및 (우)토지생산성>

(단위: 만 엔)

[자료: 농림수산성, 「2024년 식량∙농업∙농촌백서」]

이를 위해 오카야마현에서는 직파재배와 스마트 농업 기술을 활용해 농업 생산성을 향상하는 움직임이 나타나고 있다. 벼의 직파 재배는 종자를 논에 직접 파종하는 방식으로, 기존의 육묘와 이앙 작업이 불필요해 노동력과 비용을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 그러나 생육 안정성이 낮아 정밀한 재배 관리가 요구되며, 이에 따라 오카야마현 마니와시 농업조합법인은 중산간 지역에 적합한 스마트 농업 기술을 접목해 직파 재배의 안정화를 꾀하고 있다.

직파 재배는 평탄한 논이 필수적이기 때문에 드론을 활용해 농지의 고저 차를 측정하고, 이를 기반으로 경운 작업을 진행해 지형을 평탄화함으로써 균일한 생육 환경을 조성하고 있다. 또한 수분 관리의 중요성에 대응하기 위해 약 13헥타르에 이르는 수로에 원격 제어형 급·배수 시스템을 도입했다. 해당 시스템은 컴퓨터나 스마트폰을 통해 실시간으로 수위를 조절할 수 있어, 직파 재배에 적합한 정밀 수분 관리가 가능하다. 아울러 줄뿌림 방식 외에도 드론을 이용한 파종을 병행해 넓은 면적에 균일하게 종자를 뿌리는 기술도 적용하고 있다. 오카야마현의 이 같은 사례는 스마트 기술 기반의 재배 혁신이 지역 농업의 지속가능성과 생산성 향상에 이바지할 수 있음을 보여주는 대표적 사례로 주목받고 있다.

시사점

일본 농업은 고령화, 인구 감소, 노동력 부족 등의 구조적 문제에 직면해 있으며, 이에 따라 농림수산성은 「식량·농업·농촌 기본계획」과 「2024년 백서」 등을 통해 생산성 향상을 위한 구조 전환과 스마트 농업 도입을 핵심 정책 과제로 제시하고 있다. 특히 쌀 수급 불균형과 가격 급등, 이상기후에 따른 공급 불안정 등으로 인해 농업 전반의 효율성과 안정성 확보가 시급해지고 있으며, 이는 곧 노동·토지 생산성 제고에 대한 기술 수요 확대로 이어지고 있다.

이러한 흐름 속에서 오카야마현 마니와시의 사례처럼 직파 재배, 드론 기반 고도 측정, 원격 수분 관리 시스템 등 ICT 융합형 농업 기술을 활용한 시도가 확산하고 있으며, 일본 지방 정부와 농업 법인들은 지역 여건에 맞는 정밀농업 솔루션을 적극적으로 탐색하고 있다. 이에 따라 한국 기업은 스마트팜 시스템, 농업용 드론, 정밀 관수 시스템, 자동화 파종기, 고부가가치 센서 장비 등 다양한 농업 ICT 기술을 중심으로 일본 시장에 진출할 수 있는 여지가 크다.

특히 일본은 자국 내 기술 자립을 지향하면서도 중소농 중심의 농업 구조와 예산 제약 등의 한계로 인해 해외 기술과의 협업에 개방적인 태도를 보이고 있으며, 기술력과 비용 경쟁력을 갖춘 한국 기업에는 지방 농협이나 농업 법인, 시·정촌 단위의 프로젝트 파트너로 진출할 수 있는 실질적인 접점이 존재한다. 나아가 일본의 지정 채소 확대, 수출 전략 품목 개발, 스마트농업 장비 보조사업 등과 연계한 공동 실증사업이나 위탁 운영 등의 형태로도 협력 가능성이 크다. 일본 농업의 구조 전환이 본격화하는 시점에서, 한국 기업의 맞춤형 기술 제안과 전략적 파트너십은 중장기적으로 농업 분야 협력 생태계를 구축하는 데 중요한 기회가 될 수 있을 것으로 보인다.

자료: 일본 내각부, 총무성, 농림수산성, e-Stat, JETRO, 메이지야스다종합연구소, NHK, 일본농업신문, 미쓰비시종합연구소, KOTRA 도쿄무역관 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (2025년 일본 농산물 산업 정보 )의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

2021년 일본 의료기기 산업 정보

일본 2022-01-20

-

2

2021년 일본 석유산업 정보

일본 2022-01-20

-

3

2024년 일본 에너지산업 정보

일본 2024-11-19

-

4

2024 일본 리튬이온 전지 산업 정보

일본 2024-11-18

-

5

2021년 일본의 산업 개관

일본 2021-12-29

-

6

2021 일본의 정보 보안 산업

일본 2021-12-29

-

1

2024년 일본 에너지산업 정보

일본 2024-11-19

-

2

2024 일본 리튬이온 전지 산업 정보

일본 2024-11-18

-

3

2021년 일본 석유산업 정보

일본 2022-01-20

-

4

2021년 일본 의료기기 산업 정보

일본 2022-01-20

-

5

2021년 일본의 산업 개관

일본 2021-12-29

-

6

2021 일본의 정보 보안 산업

일본 2021-12-29