-

'세계의 공장'을 넘보다…인도 전자제품 제조 서비스 산업, 글로벌 허브로 도약

- 트렌드

- 인도

- 뉴델리무역관 한종원

- 2025-08-18

- 출처 : KOTRA

-

정책 드라이브와 민간 투자로 본격 성장 궤도 진입

스마트 제조·첨단 패키징·수출 거점화로 확장되는 기회

인도 전자제품 제조 서비스 산업, 글로벌 전자 제조의 핵심 거점으로 부상

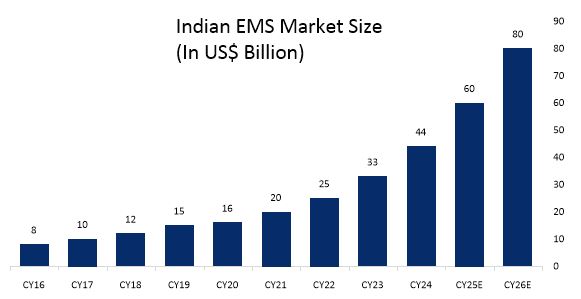

인도의 전자제품 제조 서비스(EMS: Electronics Manufacturing Services) 산업은 최근 몇 년간 가장 빠르게 성장하고 있는 분야 중 하나로, 국내 생산 기반 확대와 함께 산업 전반의 외형이 빠르게 확장되고 있다. 인도 EMS 시장은 내수 소비 잠재력이 크고 안정적인 성장세를 이어가며 글로벌 전자 제조업계의 주목을 받고 있다.

특히, 세계 전자 설계 및 제조 역량이 재편되는 가운데, 인도 제조업체는 경쟁력 있는 비용 구조와 생산 역량을 앞세워 다국적 기업들의 주목을 받고 있다. 글로벌 전자 기업들은 인도 현지에서 내수뿐 아니라 수출까지 아우를 수 있는 생산 거점을 확보하고자 적극적으로 진출을 모색하고 있다.

최근 인도의 전자제품 수요는 급증했다. 이는 인도가 세계 2위의 휴대폰 생산국이라는 점과 더불어 빠른 인터넷 보급률 상승에 기인한다. 인도 정부 또한 전자 하드웨어 제조를 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’, ‘디지털 인디아(Digital India)’, ‘스타트업 인디아(Start-up India)’ 등 주요 국가 산업 정책의 핵심 축으로 두고 집중 지원하고 있다.

<인도 EMS 시장 규모>

(단위: US$ 십억)

[자료: Aranca]

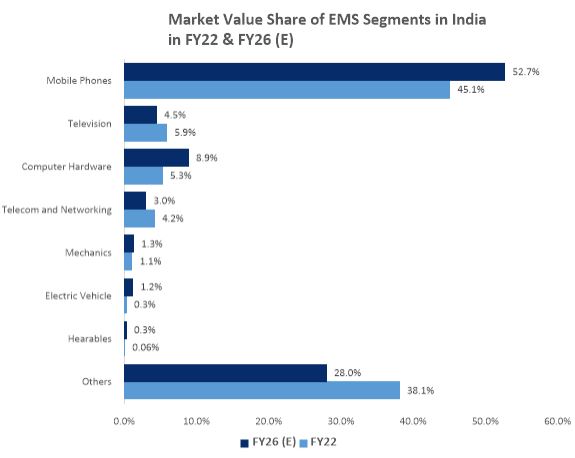

모바일폰 부문은 최근 4년간 EMS 산업 내에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장을 주도했다. 회계연도 2022년 기준 45.1%였던 모바일폰의 EMS 내 비중은 회계연도 2026년에는 52.7%까지 확대될 것으로 전망된다. 이러한 성장세는 부품 단계별 제조를 장려하는 단계적 제조 프로그램(Phased Manufacturing Program, PMP), 품목별 차등 관세 부과, 대규모 전자제품 생산연계인센티브(PLI: Production Linked Incentive) 등 정부의 정책적 지원에 힘입은 바 크다.

EMS 산업에서 핵심 부품으로 활용되는 인쇄회로기판 어셈블리(PCBA: Printed Circuit Board Assembly)는 휴대전화, 태블릿, 노트북, 데스크톱, 게임 콘솔, 텔레비전, 세탁기, 전자레인지, 에어컨, 냉장고, 자동차, 의료기기, 산업용 장비 등 다양한 전자제품에 필수적으로 탑재된다. 최근 PCBA 부문에서의 고부가가치화가 진전되면서, 향후 2~3년간 주문량 및 매출 증가를 견인할 것으로 기대된다.

IT 하드웨어도 EMS 산업을 견인하는 주요 부문으로, 해당 부문은 전체 EMS에서의 비중이 5.3%에서 8.9%로 확대될 것으로 보인다. 이는 정책적 지원과 IT 제품에 대한 수요 증가의 영향을 반영한 것이다. 반면, 통신 및 네트워크 부문은 4.2%에서 3%로 감소할 것으로 전망되며, 해당 부문은 여전히 수입 의존도가 높은 것으로 분석된다.

2025년 3월 말 발표된 인도 증권사 엠케이(Emkay)의 보고서에 따르면, 강력한 정책 추진, 인도를 글로벌 공급망 거점으로 신뢰하는 분위기 확산, 중국 대비 가격 경쟁력 확보 등이 IT 하드웨어 부문의 성장을 지속적으로 뒷받침할 것으로 보인다. 인도 정부는 해당 부문의 2030년까지의 생산 목표를 400억 달러로 설정한 바 있다. 특히, 정부의 국산화 추진 정책, 소형 전자기기에 대한 수요 증가, 의료 분야의 디지털화 확대는 PCBA 산업의 전략적 중요성을 더욱 부각시키고 있다. 이외에도 전기차(EV) 부문은 현재 전체 비중은 작지만, EMS 내 비중이 0.3%에서 1.2%로 상승하며 성장 잠재력을 드러내고 있다. 웨어러블 부문 역시 0.06%에서 0.3%로 증가하고 있으나, 아직까지는 제한된 수준의 국내 생산에 머물러 있는 상황이다.

인도 정부, EMS 산업 활성화를 위한 본격 정책 드라이브

인도 정부는 전자제품 제조 서비스(EMS) 산업을 글로벌 허브로 육성하고자 다각적인 정책을 추진 중이다. 2020년부터 시작된 각종 인센티브 및 클러스터 조성 정책은 제조 기반 확대와 수출 경쟁력 제고에 핵심 역할을 하고 있다.

<인도 EMS 산업 분야별 점유율>

(단위: %)

[자료: Statista]

(1) 대규모 전자제품 제조를 위한 생산연계인센티브(PLI)

2020년 4월 출범한 ‘대규모 전자제품 제조를 위한 생산연계인센티브(PLI: Production Linked Incentive)’는 특히 모바일폰 및 핵심 전자부품의 제조를 집중 지원하고 있다. 해당 제도는 2019/20년도를 기준으로, 향후 5년간 증가하는 국내 생산 매출에 대해 4~6%의 인센티브를 제공한다. 적용 대상은 내수 및 수출용 휴대폰과 SMT(표면실장기술) 부품, PCB 어셈블리 등 핵심 전자부품이다.

2024년 기준, 본 제도는 누적 4500억 루피(약 5억4000만 달러) 이상의 투자를 유치했으며, 생산 실적은 30조 루피(약 3600억 달러)를 초과한 것으로 집계되었다. 주요 참여 기업은 팍스콘(Foxconn), 페가트론(Pegatron), 위스트론(Wistron), 삼성전자 등 글로벌 기업과 딕슨(Dixon), 라바(Lava) 등 인도 현지 기업이다. PLI 제도는 국내 부가가치 확대뿐 아니라, 휴대폰 중심의 전자제품 수출 증가에도 기여하고 있다. 2023년 5월에는 IT 하드웨어를 대상으로 한 ‘PLI 2.0’도 발표돼, 노트북, 태블릿, 서버 등 분야의 국산화를 본격 추진 중이다.

(2) 전자부품 및 반도체 제조 촉진제도(SPECS)

PLI 제도와 동시에 출범한 SPECS(Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components and Semiconductors)는 전자부품 및 반도체 생태계 육성을 목표로 하고 있다. 반도체 칩, ATMP(조립·검사·마킹·패키징), 디스플레이, 센서 등 품목의 설비 투자에 대해 최대 25%의 보조금을 제공한다. 총 예산은 328억5000만 루피(3억9400만 달러)로, 2020년부터 2028년까지 8년간 운영된다.

2024년 기준 30건 이상의 프로젝트가 승인을 받았으며, 투자 약정 금액은 1조 1000억 루피(약 13억2000만 달러)를 초과했다. 승인 품목은 카메라 모듈, 커넥터, PCB, 수동소자, 반도체 등으로, 글로벌·국내 제조기업의 부품 공장 신설 및 증설을 촉진하고 있다. SPECS는 전자산업 공급망의 상류단을 강화하고, PLI 제도의 후방 연계를 지원하는 기초 정책으로 기능하고 있다.

(3) 전자 제조 클러스터 정책(EMC 2.0)

EMC 2.0(Electronics Manufacturing Clusters) 제도는 2020년 3월 출범한 산업 인프라 조성 지원 정책이다. 전자 시스템 설계 및 제조(ESDM) 분야의 투자를 유치하기 위한 세계적 수준의 클러스터 구축을 목표로 한다. 그린필드, 브라운필드 클러스터 모두에 재정 지원을 제공하며, 전력·용수·물류·시험센터·R&D 시설 등 공용 인프라 조성이 포함된다.

해당 제도의 예산은 총 376억2000만 루피(4억5150만 달러)이며, 2028년까지 운영된다. 그린필드 클러스터는 최대 50%까지, 브라운필드 클러스터는 인프라 개보수 비용의 최대 75%까지 보조를 받을 수 있다. 타밀나두, 우타르프라데시, 안드라프라데시, 카르나타카 등 주요 주정부가 이미 EMC 구축 계획을 수립했으며, 향후 EMC 2.0을 통해 약 2조 루피(약 240억 달러) 이상의 투자가 유입되고, 수천 개의 신규 일자리가 창출될 것으로 기대된다.

(4) 전자부품 제조 장려 제도(ECMS)

2025년 4월 발표된 ECMS(Electronic Component Manufacturing Scheme)는 인도 전자산업의 가치사슬 전반을 강화하고, 핵심 부품의 국산화를 촉진하는 신규 제도다. 5년간 단계별 투자 인센티브를 제공하며, 총 예산은 2291억9000만 루피(약 27억5000만 달러)다. 주요 지원 대상은 반도체, 수동소자, PCB, 센서, 커넥터 등이다.

ECMS는 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 비전 하에 전자부품 국산화를 통해 수입 의존을 줄이고, 연구개발(R&D)을 통한 혁신을 촉진하는 데 중점을 두고 있다. 향후 전자부품 제조 전문 클러스터를 조성하고, 국내외 기업의 유치를 적극 지원할 계획이다. 인도 정부는 ECMS를 통해 회계연도 2026년까지 3000억 달러 규모의 전자제품 생산 목표 달성을 뒷받침하고자 하며, 중국·대만 등 특정 국가에 대한 수입 의존 탈피와 글로벌 공급망 내 위상 제고를 기대하고 있다.

인도 EMS 산업의 주요 성장 동력

EMS 산업은 정부 정책의 전방위적 지원과 글로벌 공급망 재편의 수혜 속에서 빠르게 성장하고 있으며, 중장기적으로 세계 전자 제조 거점으로 도약하고자 한다. 가장 핵심적인 성장 요인은 정부의 인센티브 정책이다. 2020년 도입된 생산연계 인센티브(PLI) 제도는 국내 제조 제품의 증분 매출에 대해 3~6%의 인센티브를 제공하고 있다. 이어서 2025년 3월에는 전자부품 전용 PLI 제도가 새롭게 도입됐으며, 2025년 4월에는 핵심 부품과 서브어셈블리 생산을 장려하는 ECMS 제도도 시행됐다. 이들 제도는 국산화율 제고와 함께 인도의 글로벌 전자 공급망 내 위상 강화를 목표로 한다. 그런데도, 반도체, 인쇄회로기판(PCB), 센서, 마이크로컨트롤러 등 핵심 부품에 대한 인도의 수입 의존도는 여전히 높은 수준이다. 이러한 구조적 한계는 국내 제조 생태계가 확대되고 있음에도 불구하고 여전히 극복해야 할 과제로 남아 있다.

전자제품 수출은 EMS 산업의 또 다른 견인차다. 2023/24 회계연도 기준 인도의 전자제품 수출은 291억2000만 달러를 기록하며 전년 대비 23.6% 증가했다. 특히 2025년에는 스마트폰이 석유 제품, 다이아몬드 등 전통적 수출품을 제치고 최상위 수출 품목으로 부상했다. 2030년까지 전자제품 수출은 610억 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 2023년 대비 두 배 이상 증가한 수치다. 이와 같은 성장세는 인도가 고부가가치 수출 시장에서 경쟁력을 갖추고 있음을 보여준다.

마지막으로, 인도는 글로벌 공급망 다변화 전략인 ‘차이나 플러스 원(China Plus One)’의 대표적인 수혜국으로 부상하고 있다. 애플(Apple), 삼성전자, 폭스콘 등 주요 전자기업은 지정학적 리스크 완화와 중국 의존도 축소를 위해 인도 내 공급망 이전을 확대하고 있다. 그러나 일부 전문가들은 인도가 자국의 제조 야망을 실현하기 위해서는 지정학적 고려뿐 아니라, 중국 자본 및 공급망과의 현실적인 협력 균형도 필요하다고 지적한다. 글로벌 가치사슬과의 통합 및 회복탄력성 확보는 인도가 글로벌 전자산업 중심지로 도약하는 데 핵심 요소가 될 것이다.

<인도 내 주요 EMS 기업>

기업명

제조 위치

투자 규모

삼성전자

(Samsung)

우타르프라데시, 타밀나두

현재까지 인도 내

제조에 10억 달러 이상 투자

LG전자

(LG Electronics)

우타르프라데시,

마하라슈트라, 타밀나두

인도 내 제조에

2억 5000만 달러 이상 투자

샤오미 테크놀로지

(Xiaomi Technology)

안드라프라데시

초기 공장 투자 2억 달러

폭스콘 테크놀로지

(Foxconn Technology)

안드라프라데시, 타밀나두

인도 내 총 투자 약정액

10억 달러 이상

플렉스트로닉스

(Flextronics Technologies)

첸나이, 타밀나두

인도 내 5억 달러 이상 투자

엘린 일렉트로닉스

(Elin Electronics)

우타르프라데시, 우타라칸드

제조 시설에 25억 루피

(약 2900만 달러) 이상 투자

[자료: 기업별 홈페이지]

인도 EMS 산업, 글로벌 전자 제조 허브로 도약

인도의 전자제품 제조 서비스(EMS: Electronics Manufacturing Services) 산업은 정책적 지원과 글로벌 공급망 재편, 그리고 디지털 수요의 동시 확대 속에서 빠르게 성장하고 있다. 세계 2위의 휴대폰 생산국이자 세계 3대 전자제품 수출국으로 부상하고 있는 인도는, EMS 산업을 ‘디지털 인디아(Digital India)’ 및 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 전략의 핵심 축으로 육성하고 있다.

EMS 산업에는 ‘스마트 공장’, AI 기반 로봇, 예지 정비 등 Industry 4.0 기반의 스마트 제조 혁신이 확산되고 있다. 센서 및 머신비전을 탑재한 로봇은 정밀 작업을 빠르게 수행하며, 설비 이상도 데이터 기반으로 사전에 예측해 운영 효율성을 높이고 있다.

또한 소형화 기술 수요 증가에 따라 COB(Chip-on-Board) 및 SiP(System-in-Package) 같은 첨단 패키징 기술도 확산 중이다. 이들 기술은 LED 조명, 자동차 전장, 웨어러블, IoT 기기 등에서 활용되며, EMS 기업의 기술 서비스 범위를 확장시키고 있다.

지속가능성 측면에서도 변화가 가속화되고 있다. EMS 기업들은 에너지 효율 장비 도입, 재생 소재 사용, 폐기물 감축 프로그램 등을 통해 환경 영향을 최소화하고 있다. 탄소배출 저감과 자원 재활용은 이제 선택이 아닌 필수 전략으로 자리잡았다.

글로벌 공급망의 지정학적 리스크 회피 움직임 속에서, 인도는 ‘차이나 플러스 원(China Plus One)’ 전략의 핵심 대안지로 부상하고 있다. 애플, 삼성전자, 폭스콘 등 다국적 기업은 인도 내 생산기지를 확장하며 EMS 생태계를 활성화시키고 있다. 이러한 현상은 투자 유입과 고용 창출로 이어지고 있으며, 인도를 세계 전자제조 거점으로 도약시키고 있다.

다만, 반도체·PCB 등 핵심 부품에 대한 수입 의존도, 지방 중소 도시의 기반 인프라 부족 등은 여전히 해결 과제로 남아 있다. 전력·물류·용수 인프라의 비수도권 확충, 기술 인력 양성, 공급망 회복탄력성 확보는 향후 EMS 산업의 성장을 위한 필수 전제 조건이 될 것이다.

시사점

인도의 전자제품 제조 서비스(EMS) 산업은 정부의 PLI, ECMS, SPECS 등 인센티브 정책, 모바일 중심의 내수 확대, 글로벌 공급망 재편 등에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 특히 세계 2위의 휴대폰 생산국으로 자리매김했으며, 스마트 가전, IT 하드웨어, 의료 전자, 전기차 부품 등의 수요도 확대되고 있다.

정부는 생산연계 인센티브, 첨단 부품 제조 지원, 클러스터 기반 인프라 조성 등을 통해 전자 제조 생태계를 강화하고 있으며, Industry 4.0 기반 스마트 제조, 고기능 소형화 패키징, 3D 프린팅, 지속가능성 강화 등 기술 전환도 본격화되고 있다.

산업정책 전문 싱크탱크인 ICRIER의 산업분석가는 “PLI 및 ECMS 제도는 단순한 보조금이 아니라, 인도를 글로벌 전자 공급망에서 중간재 공급국으로 격상시키기 위한 장기 전략”이라며, “고기능 소형 부품 및 반도체 패키징 기술을 보유한 한국 기업이 이 흐름을 선점할 필요가 있다”고 언급했다.

한국 기업은 반도체·PCB·센서 등 인도가 수입에 의존하는 핵심 부품 분야에서 진출 기회를 모색할 수 있으며, PCBA, SiP, COB, IoT, AI 로봇, 산업용 자동화 솔루션 등 고부가 기술을 통해 현지 EMS 기업과의 협력이 가능하다. 더불어, 인도를 남아시아 및 중동·아프리카 수출 거점으로 활용할 수 있는 전략적 기회도 확보할 수 있다.

자료: 인도 전자정보기술부(MeitY), 인도브랜드자산재단(IBEF), PIB, Electronic Industries Association of India(ELCINA), Emkay Global Financial Services, Economic Times, Financial Express, Times of India, Business Standard, Live Mint 등 인도 현지 언론 및 산업 전문 기관, KOTRA 뉴델리무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 ('세계의 공장'을 넘보다…인도 전자제품 제조 서비스 산업, 글로벌 허브로 도약)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

폴란드 블랙매스 전처리 산업, 글로벌 순환공급망의 전략적 연결점으로 부상

폴란드 2025-08-14

-

2

한국 식품 업계가 눈여겨봐야 할 미국의 말차 열풍

미국 2025-07-25

-

3

중국 '창업자 IP' 마케팅 열풍, 브랜드와 CEO의 새로운 동반 성장 전략

중국 2025-08-18

-

4

중국 스마트 자판기 시장, 복합 유통 플랫폼으로 성장 중

중국 2025-08-18

-

5

과테말라 e-모빌리티 시장 성장…지속가능한 전환 가속화

과테말라 2025-08-14

-

6

위협을 기회로 바꾼 기술 리더십, 사이버 보안 강국 이스라엘

이스라엘 2025-08-13

-

1

2025 인도 반도체 산업 정보

인도 2025-07-07

-

2

2024년 인도 철강산업 정보

인도 2025-01-03

-

3

2024 인도 섬유 산업 정보

인도 2024-11-29

-

4

2024년 인도 화학산업 정보

인도 2024-11-25

-

5

2024년 인도 문구 및 미술 용품 산업 정보

인도 2024-10-16

-

6

2024년 인도 해양 산업 정보

인도 2024-07-09