-

적자 병원 70% 환경 속 ‘새 바람’ 일으키는 일본 헬스테크 스타트업 열풍

- 투자진출

- 일본

- 후쿠오카무역관 황신혜

- 2025-07-28

- 출처 : KOTRA

-

고령화-저수가 구조 속 ‘투톱경영’·스타트업 동반 확산

오사카 나카노시마 크로스, 고베의료산업도시 등 지역 클러스터 중심 생태계 조성 중

최근 젊은 의사들 사이에서는 기존 의료 체계의 한계를 느끼고 AI 문진, 소형 진단기기 등을 개발하는 스타트업 창업이 증가하고 있다. 의료 격차 해소 및 접근성 향상을 목적으로 지역과 무관하게 활용할 수 있는 솔루션을 제시 중이다. ‘경영하는 의사’들의 등장이 의료 개혁의 핵심 동력으로 주목받고 있다.

건육회 그룹 (健育会グループ) (도쿄 치요다)은 원장을 메디컬 디렉터, 사무장을 매니징 디렉터로 병원의 리더십을 이원화하는 ‘투톱제’를 도입. 의료는 원장이, 경영은 사무장이 맡아 역할을 분담함으로써 흑자 전환, AI 도입, 임금 인상 등 경영 혁신을 가속화하고 있다. (일본경제신문 2025.6.25. 기사)

일본 의료 스타트업 시장 규모 및 동향

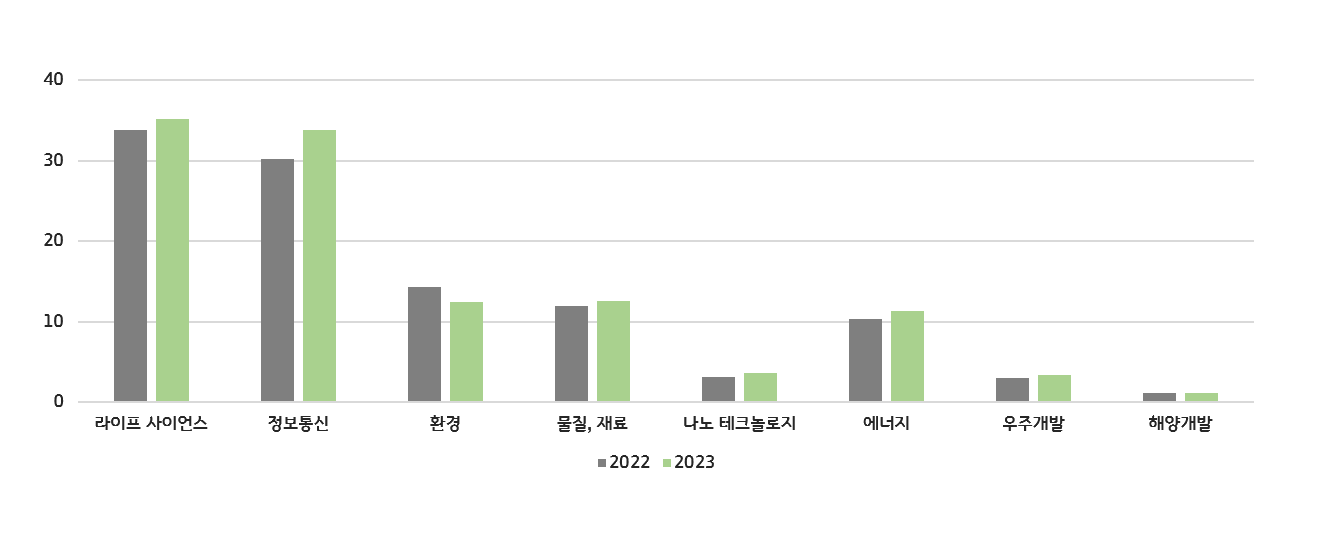

<일본 과학기술 예산의 분야별 R&D 투자 비교 – 8대 정책 분야 중심>

(단위: 천 억 엔)

[자료: 총무성 통계국, 통계로 본 일본의 과학기술 연구 2024년도– 과학기술연구조사의 결과로부터]

일본의 전체 과학기술 예산 중 라이프 사이언스(생명과학) 분야에 대한 연구개발 투자 비중이 가장 높다. 2023년에는 약 3조5000억 엔이 해당 분야에 투입돼, 정보통신(3조3000억 엔), 에너지(1조3000억 엔), 환경(1조2000억 엔) 등 주요 분야를 앞섰다. 2022년과 비교해도 증가 폭이 두드러지며, 특히 해양개발이나 우주개발 같은 기타 분야와는 10배 이상의 격차를 보인다. 이는 일본이 초고령사회에 대응하기 위해 바이오·의료·건강 분야를 핵심 전략 산업으로 삼고 있으며, 이 분야에서의 연구협력과 기술 진출 가능성 또한 크다는 점을 시사한다.

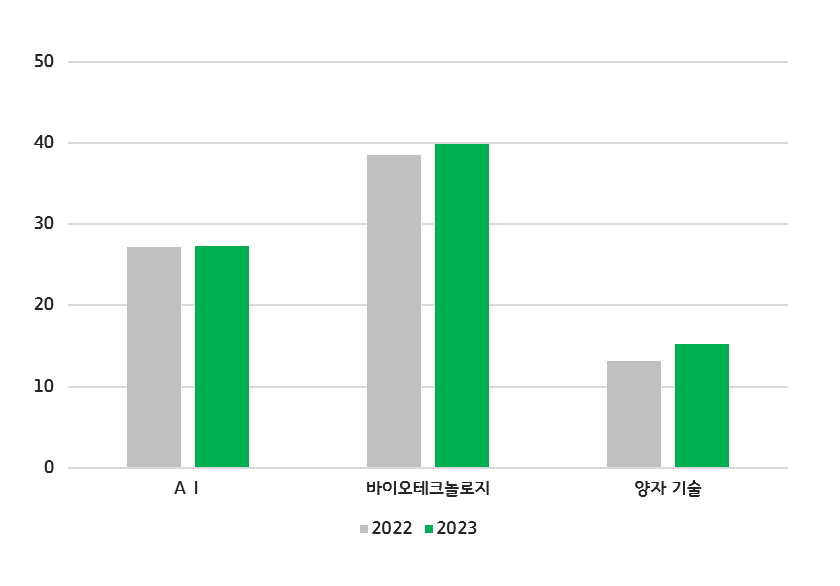

<첨단기술 분야별 R&D 투자 비교 – 바이오·AI·양자기술 집중 분석>

(단위: 천 억 엔)

[자료: 총무성 통계국, 통계로 본 일본의 과학기술 연구 2024년도– 과학기술연구조사의 결과로부터]

바이오테크놀로지 분야도 일본의 첨단기술 연구개발 투자에서 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 2023년에는 총 3조9930억 엔이 투입돼, AI(2조7340억 엔), 양자기술(1조5270억 엔)보다 크게 앞섰다. 전년 대비 약 1400억 엔이 늘어난 수치로, 일본의 R&D 전략에서 바이오 분야가 AI 등 다른 첨단 기술보다 우선 지원받고 있음을 보여준다. 이는 의료, 유전체, 재생의료 등 생명과학 전반이 국가 미래 산업의 중심축으로 인식되고 있음을 보여준다.

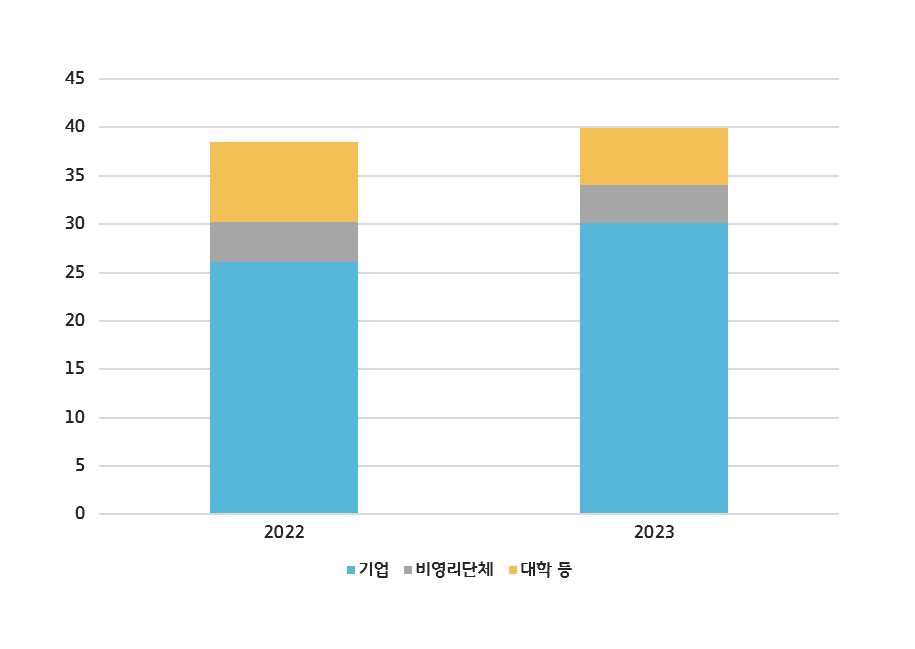

<바이오 테크놀로지 연구 주체별 특정 목적 연구비 분포>

(단위: 천 억 엔)

[자료: 총무성 통계국, 통계로 본 일본의 과학기술 연구 2024년도– 과학기술연구조사의 결과로부터]

또한, 2023년 바이오테크놀로지 분야 투자에서 기업의 참여가 두드러지게 확대된 점도 주목할 만하다. 해당 연도 기업 투자액은 3조90억 엔으로, 전년(2조6130억 엔) 대비 큰 폭으로 늘었고 전체 투자 중 약 75%를 차지했다. 반면 대학 등의 공공연구기관 투자액은 5860억 엔으로 줄었고, 비영리단체·공적 기관 역시 3970억 엔 수준에 머물렀다. 이는 바이오 분야에서 민간 주도의 기술개발과 사업화가 가속화되고 있으며, 공공 부문의 역할이 상대적으로 축소되고 있음을 시사한다.

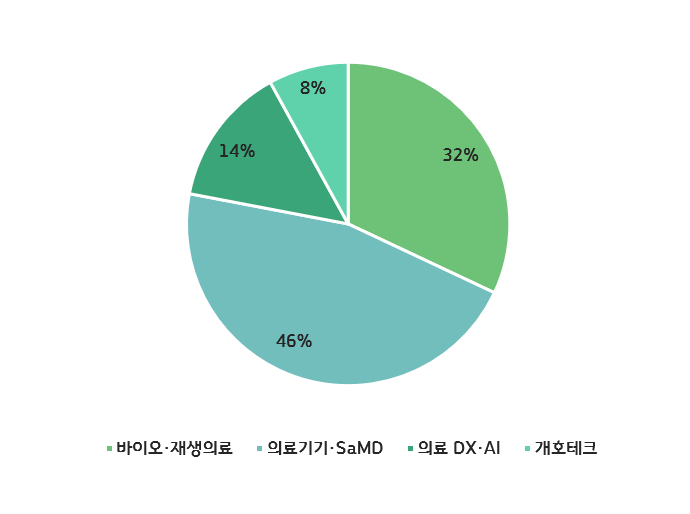

<2023년 일본 의료 스타트업 분야별 구성 비율>

[자료: 후생노동성, 헬스케어 스타트업 등 진흥·지원책 검토 프로젝트]

2023년 일본의 의료 관련 스타트업 비중을 보면, ‘의료기기·SaMD(Software as a Medical Device)’가 전체의 46%로 가장 높은 비중을 기록했다. 이어 ‘바이오·재생의료’가 32%, ‘의료 DX·AI’가 14%, ‘개호(간호)테크(돌봄기술)’가 8%를 차지했다. 이는 일본 스타트업 생태계에서 진단·치료용 디지털 솔루션 및 하드웨어 중심의 창업이 활발히 이뤄지고 있음을 반영하며, 고령화에 대응하는 재생의료·디지털 헬스 분야도 꾸준히 성장하고 있음을 보여준다. 비중이 아직은 낮은 AI·간호 분야 역시 초고령사회 특화 기술 수요 증가에 따라 향후 높은 성장 잠재력을 지닌 분야로 평가받고 있다.

일본 의료 스타트업의 리스크와 정부 지원 제도

일본 의료 스타트업과 관련된 정부 지원은 다음과 같다. 일본 후생노동성이 『헬스케어 스타트업 등 진흥·지원책 검토 프로젝트』(2024년 4월 25일)을 발간할 정도로, 의료계 관련 스타트업 진흥에 강한 의지를 드러내고 있다. 이는 의료·요양·헬스케어 전반에 걸쳐 혁신을 유도하고, 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 육성하기 위한 법·제도적 기반 정비의 총체적 움직임으로 평가된다.

다만 아직 일본의 의료 스타트업은 다음과 같은 주요 리스크에 직면해 있다. 첫째, 규제 환경의 불확실성이다. SaMD(소프트웨어 의료기기)나 AI 기반 제품의 경우, 적용되는 법령과 허가 요건이 명확하지 않아 스타트업의 제품 개발이 위축되는 경우가 많다. 둘째, 초기 자금 확보의 어려움이다. 창업 초기에 투자 유치를 위한 VC의 기준이 높고, 임상시험 환경 역시 비용 부담이 커 실증까지 가는 과정에서 좌초되는 사례가 잦다. 셋째, 해외 진출 장벽이다. 미국 FDA 인증이나 글로벌 네트워크 부족으로 인해, 일본발 스타트업이 세계 시장으로 나아가는 데 어려움을 겪고 있다. 이에 대해 일본 정부는 아래와 같이 전방위적 지원 정책을 가동 중이다.

<일본 헬스케어 스타트업 주요 리스크와 정부 대응 전략 정리표>

구분

주요 리스크

대응 정책 (중간제언)

담당 기관

규제

법령·허가 기준 불명확 (AI·SaMD 등)

SaMD 광고 규제 완화, 규제 명확화 추진

후생노동성, PMDA

자금

초기 투자 난항, 임상시험 부담

마일스톤형 개발지원, AMED 투자조건 완화

AMED, 경제산업성

인재

글로벌 진출역량 부족

글로벌 VC 연계, 영어 대응 인프라 정비

후생노동성, JETRO

생태계

유니콘 부재, IPO 장벽

IPO 요건 명확화, MEDISO 기능 강화

JPX,MEDISO

데이터

디지털 인프라미비

민간 API 연동 확장, 데이터 표준화 촉진

디지털청, 후생노동성

해외

외국 진출 경로 제한

FDA 대응 개발 지원, 국제 연계 인력 육성

JETRO, 후생노동성

[자료: 후생노동성, 헬스케어 스타트업 등 진흥·지원책 검토 프로젝트]

특히 글로벌 연계 및 해외 협력 강화를 다룬 제언 15와 제언 25는 주목할 만하다. 제언 15에서는 혁신적 치료용 의료기기 분야에서, 해외 의료기관 및 규제 당국과의 연계를 통해 글로벌 시장 진입 전략을 수립하고, 임상시험 및 인증 절차 지원을 통해 세계 시장 진출 기반을 마련하고자 한다. 이를 위해 JETRO 등을 통해 해외 기업과의 협력 네트워크를 강화하고, 미국 등 규제 선도국과의 제도 조화를 추진하고 있으며, HBD(Harmonization by Doing) 활동을 통해 임상시험 및 승인 절차의 글로벌 조화도 촉진 중이다.

또한 제언 25에서는 일본의 강점인 돌봄테크 분야에서 해외와의 협업 기회를 확대하는 정책이 제시됐다. 단순한 일본 기업의 수출을 넘어서, 일본 정부는 해외 돌봄시장 및 제도에 부합하는 기술의 공동 개발, 현지 실증 실험, 인증 취득 등 전 과정을 포괄하는 파트너십 모델을 지향하고 있다. 이를 위해 JETRO, 후생노동성 등과 연계한 네트워크 매칭, 공동 피칭 행사, 실증 현장 방문 프로그램 등이 기획되고 있으며, 특히 ‘돌봄테크 서밋’ 등에서는 한국 기업을 포함한 해외 기업들과의 기술 교류 및 협업 확대를 모색하고 있다. 전국 8개 리빙랩과의 연계를 통해 해외 관계자 초청, 일본 돌봄 현장 시찰 프로그램도 운영할 계획이다.

일본 의료 스타트업의 성장 요인

일본 의료 스타트업이 주목받는 가장 큰 이유는, 일본이 전 세계에서 가장 먼저 초고령사회에 진입한 과제 선진국이기 때문이다.

일본 총무성 통계국이 2024년 9월 15일에 발표한 추계에 따르면, 65세 이상 인구는 3625만 명으로 전체 인구의 29.3%를 차지한다. 특히 2025년에는 약 800만 명에 달하는 전후 베이비붐 세대, 이른바 ‘단카이 세대’가 모두 75세 이상 후기 고령자에 진입하게 되며, 이에 따라 의료 수요의 급격한 증가가 예상된다. 이 같은 변화는 ‘2025년 문제’ 불리며 일본 사회의 주요 과제로 주목받고 있다. 의료, 건강, 요양에 대한 수요가 폭발적으로 늘어나는 가운데, 기존의 공공의료 재정과 병원 시스템만으로는 감당하기 어렵다는 위기 인식이 확산하고 있다.

이러한 구조적 위기는 이미 통계로 확인된다. 2024년 일본 진료 보수 개정 이후 시행된 6개 병원단체(日本病院会 등)의 조사에 따르면, 의료수익보다 의료비용이 더 빠르게 증가하며, 약 10개 중 7개 병원이 의료사업에서 적자를 기록하고 있으며, 경상이익 기준 적자율은 60%를 넘는다. 이에 따라 "어느 날 갑자기 지역 병원이 문을 닫을 수 있다"라는 경고까지 나올 정도로, 의료기관의 지속가능성에 대한 우려가 커지고 있다.

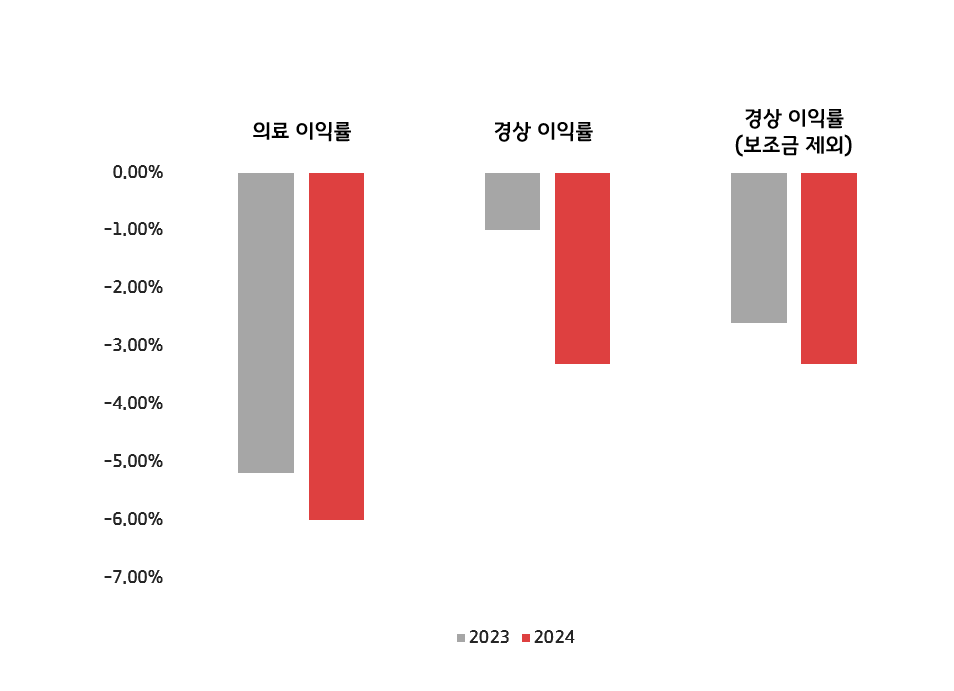

<2023~2024년 일본 의료기관 이익률 추이 및 재정 구조 변화>

(단위: %)

[자료: GemMed (Global Health Consulting Japan) ]

위 그래프는 2022년 대비 2023년, 2023년 대비 2024년의 주요 이익률 변화 폭을 퍼센트포인트(%p) 기준으로 나타낸 것이다. 해당 그래프에 따르면, 2023년과 2024년 모두 일본 의료기관의 이익률은 전반적으로 악화 추세를 보인다. 2024년 의료 이익률은 –6.00%로, 전년(–5.20%) 대비 0.8%포인트 추가 하락하며 적자 폭이 더 심화했다. 또한, 의업 적자 병원 비율은 의료 수가 개정 전 64.8%에서 개정 후 69.0%로 4.2%포인트 증가하며 악화했고, 경상적자 병원 비율도 50.8%에서 61.2%로 10.4%포인트 증가하며 악화했다.

이처럼 고령화로 인한 의료 수요 폭증과 기존 시스템의 적자 구조는, 혁신 없이는 버틸 수 없는 상황을 만들어냈다. 결국 일본은 ‘기술 기반의 스타트업’을 통해 의료·요양 시스템을 전환하려는 흐름을 본격화하고 있으며, 이 흐름은 정부 정책과 투자로도 이어지고 있다. 의료 AI, 디지털 헬스, SaMD, PHR, 요양 로봇 등 스타트업 기반 기술이 주목받는 배경에는, 단순한 기술 트렌드가 아닌 생존을 위한 구조 개혁의 필요성이 자리하고 있다.

일본 의료 스타트업 현황 및 트렌드

일본의 의료 스타트업 생태계가 빠르게 진화하고 있다. 그 중심에는 ‘클러스터 중심’과 ‘대학 발(發) 딥테크’라는 두 개의 키워드가 있다. 기존의 ‘기초연구→논문’에 머물던 연구 흐름에서 벗어나, 실용화와 창업으로 이어지는 선순환 구조가 간사이 지역(関西地域)을 중심으로 형성되고 있다.

오사카(大阪), 교토(京都), 고베(神戸) 등 주요 도시를 중심으로 연구 인프라와 규제기관, 벤처캐피털(VC), 병원이 집약된 ‘도심형 R&D 허브’가 형성되며, 미국 보스턴·케임브리지식 바이오 클러스터 모델을 벤치마킹한 거점들이 속속 등장하고 있다. (일본경제신문 2025.7.3. 기사)

<주요 클러스터 개요 및 특징>

클러스터명

위치

주요 입주 주체

특이점

나카노시마 크로스 (中之島クロス)

오사카

병원, 연구기관, VC, 규제기관

도심 1km 내 밀집, 보스턴형 구조

고베 의료산업도시 (神戸医療産業都市)

고베

기업 349개, PMDA, 병원 등

25년 노하우, 국내 첫 수술로봇 상용화

대학 기반 생태계

오사카·교토·고베

대학 연구실, 부속병원, 대학 펀드

‘원캠퍼스 체계’, 임상과 창업 연계

[자료: 일본경제신문 2025.7.3. 기사 번역]

<오사카 나카노시마 크로스 외관 전경 (2024 오픈)>

[자료: 나카노시마 크로스 공식 홈페이지]

<고베의료산업도시(KBIC) 전경>

[자료: 고베의료산업도시 공식 홈페이지]

특히 주목받는 곳은 2024년 오픈한 오사카 나카노시마 크로스(中之島クロス)다. 병원, 연구소, VC, 규제기관이 두 동의 건물에 집약돼 있어, 연구자가 엘리베이터만 타도 각 분야 전문가와 바로 교류할 수 있는 구조다. ‘보스턴 켄달스퀘어’를 벤치마킹한 이 거점은 2025년까지 200개 기업 유치를 목표로 하고 있다. 고베 의료산업도시(神戸医療産業都市)는 25년 동안 규제기관과 임상 노하우를 축적해 온 일본 대표 바이오 클러스터다. 대학 내 생태계도 활발히 구축되고 있으며, 특히 오사카대(大阪大学)·교토대(京都大学) 등은 ‘기초연구–임상–VC 연계’라는 원-캠퍼스 체계를 통해 창업을 촉진하고 있다. 이 같은 생태계 속에서 성과를 내고 있는 주요 기업들은 다음과 같다.

<일본 주요 헬스테크 기업 현황>

기업명

성과

고베 의료산업도시(KBIC)과의 관계

무라타 제작소 (村田製作所)

카메라로 링거를 관찰하며 제어하는 링거 컨트롤러"SEEVOL" 실용화

KBIC에 거점을 마련하고,

해당지역 내 의료기관과 공동 개발

메디칼로이드 (メディカロイド)

국내 최초의 수술 지원 로봇 "히노토리" 실용화

KBIC에 거점을 마련하고,

해당지역 내 의료기관 및 연구소 시설과 협력해 개발

야시마 프로시드 (八島プロシード)

초음파 진단의 영상 추출을 용이하게 하는 "에코겔 패드" 개발

KBIC에 거점을 마련하고, 해당지역 내 의료기관과 공동 개발

에어 워터 바이오디자인

(エア・ウォーター・バイオデザイン)

노화의 원인 물질인 AGES를

손가락에 부착한 센서로 측정하는 기기실용화

고베 의료산업도시 추진 기구의 자문위원과 상담하며 개발

코바야시 (コバヤシ)

안전성이 높은 항암제 투여 관리가 가능한 수액 세트 "안티리크" 실용화

KBIC에있는 의료기관과 공동 개발

[자료: 일본경제신문 2025.7.3. 기사 번역]

과제는 ‘도쿄 편중 자본 구조’ 해소

이처럼 기술력은 높아지고 있지만, 여전히 자본의 흐름은 도쿄(東京)에 집중돼 있다는 점은 리스크로 지목된다. 지메드 대표는 “투자자 및 행정 대응을 위해 한 달 중 3분의 2를 도쿄에서 보낸다”라고 토로했다. 지방 클러스터의 창업 기업들이 자금 유치에 어려움을 겪는 현실은, 일본 의료 스타트업 생태계가 풀어야 할 구조적 과제다.

정부와 지자체는 VC의 지방 분산 유도, 투자 인센티브 제도화, 규제 완화 등을 통해 이 같은 병목 해소에 나서고 있다. 간사이권 클러스터는 이제 단순한 연구 집적지를 넘어, 병원–연구소–투자기관–행정당국이 엘리베이터로 연결되는 생태계로 진화하고 있다. 이러한 모델이 축적되고, 성공적인 엑시트 사례가 나오기 시작한다면, 일본은 ‘논문으로 끝나는 나라’라는 오명을 벗고 보스턴이나 실리콘밸리에 버금가는 글로벌 헬스테크 허브로 발돋움할 수 있을 것이다. (일본경제신문 2025.7.3. 기사)

한국 디지털 헬스케어 기업의 일본 진출 사례

한국의 대표적인 디지털 헬스케어 기업 ‘닥터나우’는 2023년 일본 법인을 설립하고, 2024년 7월부터 일본 전역에서 정식으로 온라인 진료 및 약 배송 서비스를 개시했다. 특히 일본 내 비대면 진료 시장에서 보기 드문 "진료비 0엔" 정책을 전면에 내세우며, 기존 시장의 가격 구조를 흔드는 파격적인 전략으로 주목받고 있다. 기존 주요 경쟁사인 쿠론(330엔), 라인닥터(330엔), 소쿠야쿠(275엔) 등이 유료 서비스를 운영하는 가운데, 닥터나우는 환자뿐만 아니라 병원·약국에도 등록비와 이용료 모두 무료로 제공함으로써 초기 진입장벽을 획기적으로 낮췄다. 이러한 전략은 의료기관의 디지털 전환을 유도하고, 비수도권 등 의료 접근성이 낮은 지역에서 특히 빠르게 확산하며 사용자 기반을 넓혀가고 있다.

<닥터나우 일본 현지 앱 인터페이스>

[자료: PR TIMES 닥터나우 보도자료 2024.7.17. 기사]

또한 도쿄 시부야구와의 실증 실험 프로젝트를 비롯해 일본 지방자치단체와의 협력도 활발히 진행 중이며, 세계 3대 디자인 어워드인 iF 디자인 어워드 수상 이력을 바탕으로, 일본 현지 사용자 맞춤형 UX/UI를 설계해 현지화 전략에서도 높은 완성도를 보인다. 닥터나우의 사례는 한국의 디지털 헬스케어 기업이 일본의 의료 규제와 시장 환경을 면밀히 분석하고, 틈새 전략으로 현지화를 이룬 사례이며, 향후 한국 기업의 일본 헬스케어 시장 진출 모델로도 참고할 수 있다. (PR TIMES 닥터나우 보도자료 2024.7.17. 기사)

시사점

일본은 초고령사회라는 구조적 과제 속에서, 의료 스타트업을 중심으로 한 기술 기반의 혁신을 적극적으로 추진하고 있다. 특히 정부의 법·제도 정비, 민간 주도의 바이오 분야 투자 확대, 대학·병원·VC가 연계된 지역 클러스터 육성은 의료 생태계의 실질적 전환을 뒷받침하고 있다. 자본과 인프라가 도쿄에 집중되는 구조는 여전히 과제로 남아 있으나, 오사카의 ‘나카노시마 크로스’나 고베의 ‘의료산업도시’처럼 지방에서도 혁신 거점이 활발히 조성되고 있다는 점은 주목할 만하다. 이러한 지역 기반 생태계의 성장은 일본이 보스턴, 실리콘밸리와 같은 글로벌 헬스테크 허브로 도약할 수 있는 기반이 될 것으로 기대된다.

자료: 일본경제신문, 일본 후생노동성, 일본 총무성 통계국, Global Health Consulting Japan, 나카노시마 크로스 공식 홈페이지, 고베의료산업도시 공식 홈페이지, PR TIMES 닥터나우 보도자료, KOTRA 후쿠오카 무역관 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (적자 병원 70% 환경 속 ‘새 바람’ 일으키는 일본 헬스테크 스타트업 열풍)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

말레이시아의 의료기기 시장과 정부의 육성 계획

말레이시아 2025-07-28

-

2

베트남 부가가치세법 개정, 기업이 알아야 할 주요 내용

베트남 2025-07-28

-

3

경쟁력 회복 나선 일본 조선업의 최근 동향

일본 2025-07-28

-

4

'집 지키미'에서 '우리 가족'으로 변신한 반려동물, 인도 펫케어 시장의 잠재력

인도 2025-07-28

-

5

NPPES 2025, 튀르키예의 원자력 미래를 조명하다

튀르키예 2025-07-28

-

6

한국 식품 업계가 눈여겨봐야 할 미국의 말차 열풍

미국 2025-07-25

-

1

2025년 일본 농산물 산업 정보

일본 2025-07-03

-

2

2024년 일본 에너지산업 정보

일본 2024-11-19

-

3

2024 일본 리튬이온 전지 산업 정보

일본 2024-11-18

-

4

2021년 일본 석유산업 정보

일본 2022-01-20

-

5

2021년 일본 의료기기 산업 정보

일본 2022-01-20

-

6

2021년 일본의 산업 개관

일본 2021-12-29