-

캄보디아 의류·신발·가방 제조업 및 공급망 트렌드

- 트렌드

- 캄보디아

- 프놈펜무역관 서정아

- 2023-12-08

- 출처 : KOTRA

-

저렴한 인건비 및 무역 특혜 활용해 다양한 글로벌 브랜드 생산 중

의류 제조 부문 경쟁력 강화 통한 GVC 참여 확대 모색 중

캄보디아는 저렴한 인건비 및 저개발국 무역 특혜를 바탕으로 의류·신발·가방 제조업이 발달해 있으며 의류·신발·가방 수출이 캄보디아 경제 성장을 견인하고 있다. 캄보디아산 의류·신발·가방의 주요 수출 시장은 미국, EU, 영국, 캐나다, 일본 등이다. 2022년 기준 캄보디아 의류·신발·가방 제조업 수출은 128억 달러, 고용인원은 88만 명 이상이며 글로벌 의류·신발·가방 공급망에서 비중 있는 역할을 수행하고 있다.

원부자재 조달은 수입에 의존

캄보디아는 의류·신발·가방 제조에 필요한 원사, 원단, 가죽, 액세서리 등 원부자재를 중국, 베트남, 대만, 한국, 홍콩, 일본 등에서 수입해 현지에서 단순 임가공(cut-make-trim)한 후 다시 제3국으로 수출하고 있다. 원부자재 수입은 중국, 베트남 등 일부 국가에 대한 수입 의존도가 매우 높다. 특히, 아래 표에서 볼 수 있듯이 2022년 기준 캄보디아가 수입한 주요 원부자재 중 중국산 제품이 차지하는 비중은 36.4~88.5%에 달할 정도로 중국산 원부자재에 대한 비중이 매우 높다. 이런 상황에서 글로벌 공급망의 핵심인 중국이 팬데믹 기간 중 봉쇄에 돌입하면서 원부자재 수급에 차질이 생겨 일부 업체들이 생산을 축소하는 등 캄보디아 의류·신발·가방 제조업이 큰 타격을 입기도 했다. 이후 업계 및 전문가들은 캄보디아 의류·신발·가방 제조업의 지속가능성을 위해 원부자재 수급처를 다각화할 필요가 있다고 입을 모았다.

<캄보디아 수입 상위 30대 품목 중 의류·신발·가방 원부자재 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

HS Code

2018

2019

2020

2021

2022

2022년 주요 수입국(비중)

6006

1,209,034

1,182,514

1,430,850

1,847,986

1,878,679

중국(67.4), 베트남(13.6), 대만(10.0)

6004

1,404,297

1,402,915

882,733

1,040,909

924,626

베트남(49.3), 중국(43.9), 대만(2.9), 한국(2.6)

5515

741,539

729,336

642,631

825,517

900,850

중국(76.4), 대만(11.0), 베트남(3.5), 한국(2.2)

6406

128,578

165,679

146,535

206,919

244,407

중국(48.7), 베트남(45.4), 홍콩(3.0)

5209

295,153

336,289

155,763

175,579

227,710

중국(85.2), 베트남(9.2), 인도(1.1)

5509

130,714

121,130

159,871

183,733

180,064

중국(88.5), 베트남(3.5), 홍콩(2.8)

5903

123,051

168,304

211,702

219,749

179,540

중국(72.8), 홍콩(6.2), 베트남(5.8)

4115

154,662

183,762

143,220

203,348

175,358

중국(36.4), 베트남(27.6), 한국(20.2)

[자료: ITC Trademap]

캄보디아 의류·신발·가방 수출 동향

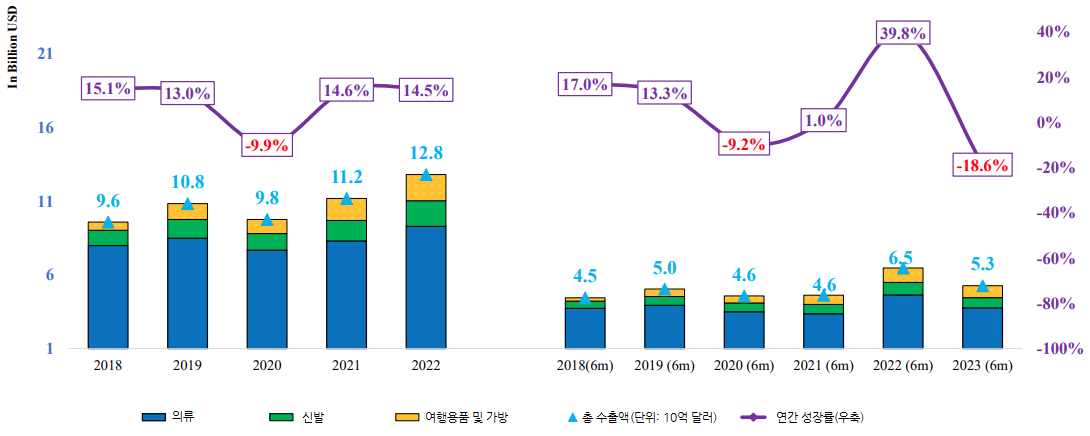

한때 의류·신발·가방 수출이 캄보디아 상품 수출의 70% 이상을 차지했으나 최근 팬데믹 및 외부 수요 약화 등으로 수출이 감소하고 캄보디아 제조업이 전기·전자제품, 자전거, 가구 등으로 다양화됨에 따라 의류 등의 비중이 점차 감소하는 추세이다. 글로벌 수요 약화로 2023년 상반기 캄보디아 의류·신발·가방 수출은 전년 동기 대비 18.6% 감소했다. 그러나 2023년 상반기 수출액은 약 53억 달러로, 2021년 및 그 이전 해보다는 높은 것으로 나타났다.

<2018~2023년 상반기 캄보디아 의류·신발·가방 수출 현황>

(단위: US$ 십억, %)

[자료: 캄보디아 노동직업훈련부]

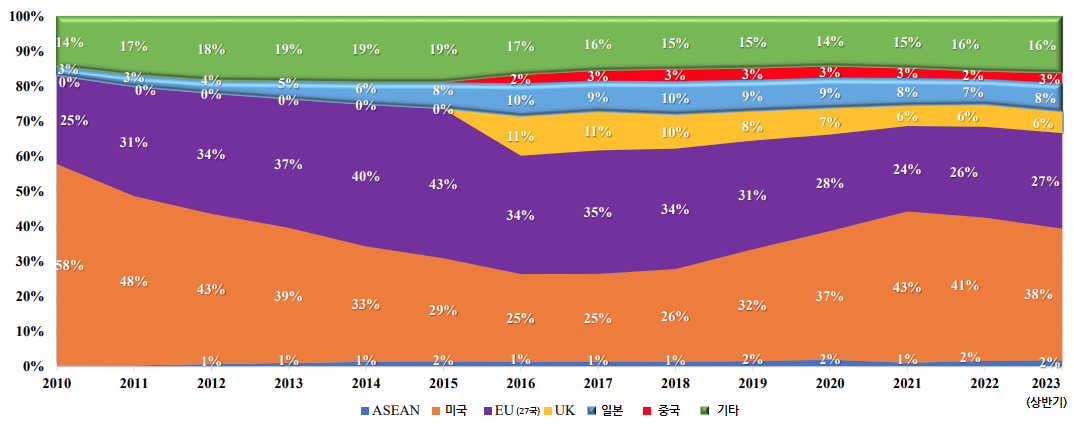

2023년 상반기 기준 캄보디아 의류·신발·가방의 주요 수출 시장은 미국이 38%로 1위를 차지하고, EU 27개국은 27%, 일본 8%, 영국 6% 등을 기록하고 있다.

<2010~2023년 상반기 의류·신발·가방 주요 수출 시장별 비중>

[자료: 캄보디아 노동직업훈련부]

세계 의류 공급망에서 캄보디아의 위상은?

캄보디아는 중국, 베트남, 방글라데시, 튀르키예, 인도, 인도네시아, 파키스탄, 미얀마 등과 함께 의류·신발·가방 등을 제조 및 수출하는 주요 개발도상국 중 하나이다. 이들 개발도상국 중 캄보디아는 2022년 기준 전 세계 의류·신발·가방 수출 시장의 약 4.5%를 점유하고 있으며 2013년부터 2022년까지 캄보디아의 의류 수출 시장점유율은 연평균 0.25% 성장한 것으로 나타났다.

<주요 의류·신발·가방 제조 개발도상국의 시장점유율>(단위: %)

연번

국가

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

연평균 성장률

1

중국

51.4

49.5

47.8

45.2

43.9

42.5

40.0

38.2

36.8

35.6

-1.75

2

베트남

8.0

8.9

10.2

11.0

11.7

12.2

13.3

14.3

13.5

14.5

0.74

3

방글라데시

7.1

7.4

8.0

8.9

9.1

9.6

10.0

10.4

11.4

11.8

0.54

4

튀르키예

4.8

4.8

4.3

4.5

4.5

4.6

4.6

5.3

5.6

5.0

0.02

5

인도

4.9

5.2

5.1

5.2

5.1

5.0

5.0

4.5

4.8

4.9

0.02

6

인도네시아

4.1

3.9

4.1

4.2

4.1

4.0

4.1

4.1

4.2

4.6

0.05

7

캄보디아

2.2

2.4

2.8

3.1

3.4

3.7

4.0

4.4

4.2

4.5

0.25

8

파키스탄

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.9

2.0

2.2

2.6

2.5

0.11

9

미얀마

0.3

0.3

0.4

0.6

0.9

1.3

1.7

2.1

1.7

1.9

0.17

10

모로코

1.3

1.4

1.2

1.3

1.4

1.4

1.4

1.4

1.5

1.4

0.00

11

스리랑카

1.3

1.4

1.4

1.4

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

0.00

12

멕시코

1.5

1.5

1.4

1.4

1.4

1.3

1.2

1.1

1.2

1.1

-0.04

13

튀니지

1.3

1.3

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.0

1.0

-0.03

14

태국

1.1

1.1

1.0

1.0

0.9

0.9

1.0

0.9

0.9

0.9

-0.03

15

온두라스

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.8

0.9

0.7

0.9

0.9

0.01

[자료: 캄보디아 노동직업훈련부]

캄보디아의 최대 수출 시장인 미국에서 2022년 캄보디아산 의류·신발·가방의 시장 점유율은 5.0%로 중국, 베트남, 방글라데시, 인도네시아에 이어 5위를 기록했다. 캄보디아는 미국 시장에 주로 가방, 여행용품 등을 수출하고 있다. 미국이 2016년 7월부터 캄보디아산 가방, 핸드백 등 여행용품에 일반특혜관세(GSP)를 적용했다. 이로 인해 캄보디아 내 가방 제조업 투자가 늘어났으며, 2016년 6400만 달러에 불과했던 캄보디아의 對미국 여행용품 수출이 2022년 20억9500만 달러로 크게 증가했다.

<주요 의류·신발·가방 제조 개발도상국의 미국시장 점유율>

(단위: %)

연번

국가

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

연평균 성장률

1

중국

47.5

46.1

44.8

42.4

41.2

39.9

35.5

30.8

29.3

26.7

-2.20

2

베트남

9.9

11.3

12.6

14.0

15.2

15.6

17.4

20.4

18.6

19.9

1.12

3

방글라데시

4.1

3.9

4.3

4.4

4.2

4.4

4.8

5.3

5.9

6.5

0.26

4

인도네시아

5.3

5.1

5.2

5.3

5.3

5.2

5.3

5.4

5.5

6.3

0.10

5

캄보디아

2.2

2.2

2.2

2.1

2.2

2.5

3.3

4.4

4.6

5.0

0.27

6

인도

3.4

3.5

3.7

3.9

3.9

3.9

4.2

3.9

4.4

4.8

0.15

7

멕시코

3.7

3.6

3.3

3.4

3.5

3.3

3.0

2.9

3.0

2.8

-0.11

8

온두라스

2.1

2.2

2.1

2.2

2.1

2.1

2.3

1.9

2.2

2.1

-0.02

9

파키스탄

1.4

1.3

1.3

1.2

1.2

1.2

1.3

1.6

2.0

2.0

0.06

10

니카라과

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.3

1.4

1.4

1.6

1.8

0.06

11

스리랑카

1.4

1.5

1.6

1.7

1.7

1.4

1.5

1.5

1.4

1.4

0.01

12

과테말라

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2

1.3

1.4

1.3

0.02

13

요르단

0.9

0.9

1.0

1.0

1.1

1.2

1.4

1.5

1.3

1.3

0.04

14

엘살바도르

1.6

1.6

1.5

1.6

1.6

1.5

1.5

1.3

1.4

1.2

-0.04

15

태국

1.1

1.1

1.0

1.0

0.9

0.9

1.0

1.0

0.9

1.1

-0.01

[자료: 캄보디아 노동직업훈련부]

2022년 캄보디아는 EU 시장에서도 중국, 방글라데시, 베트남, 튀르키예, 인도에 이어 3.9%의 점유율로 6위를 기록했다. 캄보디아는 EU가 세계 최빈국에 제공하는 무역특혜인 EBA 제도(Everything but Arms: 무기를 제외한 모든 제품에 대해 EU로 수출 시 무관세, 무쿼터 혜택을 제공)에 따라 의류 및 신발을 포함한 캄보디아산 제품을 활발히 수출해오고 있다. 한편 EU는 캄보디아 인권 문제에 대한 제재의 일환으로 2020년 8월 12일부터 일부 캄보디아산 제품에 대해 무관세 혜택을 부분 철회하고 관세를 부과하고 있으며, 여기에는 일부 의류·신발·가방 품목도 포함돼 있다.

<주요 의류·신발·가방 제조 개발도상국 EU 시장 점유율>

(단위: %)

연번

국가

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

연평균 성장률

1

중국

44.8

43.7

42.3

39.5

38.4

37.3

36.2

35.3

34.6

34.2

-1.20

2

방글라데시

10.9

11.3

12.4

13.5

13.7

14.3

14.7

14.9

16.1

17.0

0.73

3

베트남

6.1

6.8

7.7

8.1

8.4

8.6

9.2

9.5

9.0

9.6

0.38

4

튀르키예

9.6

9.1

8.6

8.7

8.4

8.4

8.4

9.1

9.8

8.9

-0.07

5

인도

6.5

6.7

6.5

6.5

6.3

6.1

5.9

5.3

5.3

5.3

-0.10

6

캄보디아

2.0

2.4

2.9

3.5

4.0

4.2

4.3

4.1

3.7

3.9

0.23

7

인도네시아

3.1

2.9

3.1

3.2

3.1

3.0

2.9

3.1

3.0

3.2

-0.01

8

파키스탄

1.8

2.1

2.3

2.5

2.6

2.5

2.7

2.9

3.2

3.1

0.14

9

미얀마

0.1

0.2

0.4

0.7

1.1

1.7

2.3

2.8

2.3

2.8

0.27

10

모로코

3.0

3.0

2.7

2.9

2.9

2.9

2.8

2.6

2.9

2.6

-0.05

11

튀니지

3.0

2.8

2.5

2.4

2.3

2.3

2.2

2.1

2.1

2.0

-0.11

12

스리랑카

1.0

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.3

1.3

1.3

1.2

0.02

13

알바니아

0.5

0.6

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.02

14

태국

1.0

0.9

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

-0.06

15

세르비아

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.6

0.5

0.5

0.5

0.00

[자료: 캄보디아 노동직업훈련부]

한편, 캄보디아 의류 제조 부문에는 팬데믹 이전부터 최근까지 중국 기업의 투자가 지속되고 있으며 이 중에는 글로벌 공급망 재편 움직임에 따라 중국 생산 기지를 캄보디아로 이전한 기업들도 있다. 미-중 무역갈등이 심화되던 시기 일부 다국적 브랜드 생산업체들이 중국에 있던 생산기지를 캄보디아로 이전한 사례가 있으며, 현재까지도 중국의 규제 강화 및 인건비 상승 등을 피해 캄보디아로 이전하고 있다. 현재 캄보디아 섬유·의류·신발·여행용품협회 등록된 회원사 716개사 중 중국인이 투자한 기업 수는 394개로 50% 이상의 비중을 차지하고 있다. 그 외에도 캄보디아 의류·신발·여행용품 제조업은 역내 경쟁국에 비해 외국인 투자 의존도가 높으며 Adidas, H&M, Zara, Levi's, Gap, Nike, Coach 등 다양한 글로벌 브랜드가 캄보디아 공장에서 제품을 소싱하고 있다.

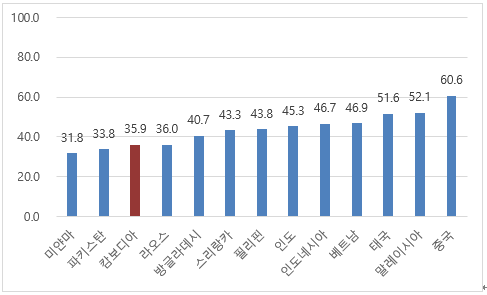

캄보디아 생산성 및 최저임금

개발도상국의 생산능력 현황 및 개선 방법을 이해하기 위해 고안된 유엔무역개발회의(UNCTAD)의 생산능력지수(Productive Capacities Index)에 따르면 2022년 캄보디아의 종합 생산능력지수는 35.9로, 의류 제조부문 캄보디아의 주요 경쟁국인 방글라데시·베트남·인도네시아 등에 비해 생산성이 다소 낮은 것으로 나타났다. 생산능력지수는 인적자본, 자연자본, 에너지, 운송, ICT, 기관, 민간 부문, 구조적 변화 등 8개 세부 범주에 대해 평가한다.

<캄보디아 및 의류 제조부문 주요 경쟁국 종합 생산능력지수>

[자료: 유엔무역개발회의(UNCTAD)]

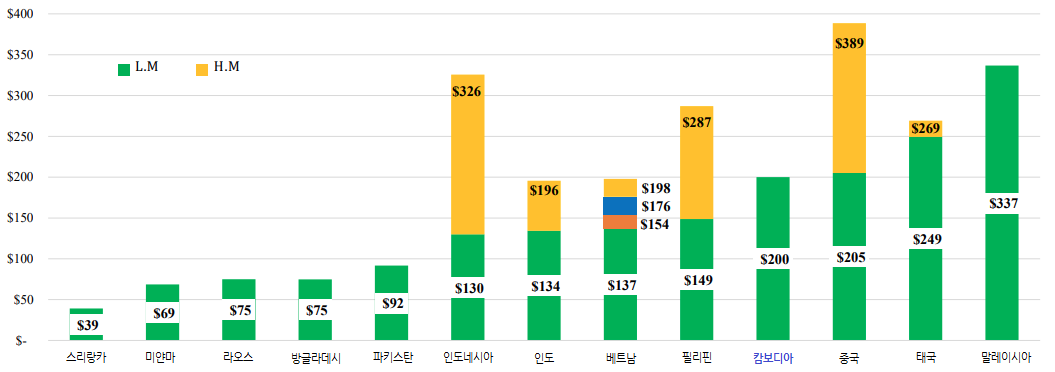

캄보디아의 의류·신발·가방 부문 법정 최저임금은 2023년 월 200달러이며, 2024년은 월 204달러로 결정됐다.

<주요 국가 2023년 최저임금 비교>

주: 지역별로 최저임금을 차등 적용하는 국가의 경우 가장 낮은 최저임금(L.M)과 가장 높은 최저임금(H.M)을 함께 표시

[자료: 캄보디아 노동직업훈련부]

의류 제조부문 경쟁력 강화 통한 GVC 참여 모색

캄보디아는 상대적으로 낮은 인건비로 인해 매력적인 의류·신발·가방 제조업 투자처로 각광받아 왔으나 최근 지속적인 최저임금 상승으로 인해 투자처로서의 매력이 감소하고 있다는 우려의 시각이 커지고 있다. 상승하는 최저임금에 반해 생산성은 크게 개선되지 않는 것도 캄보디아 의류 제조업 부문이 당면한 과제 중 하나이다. 캄보디아는 세계 시장에서 경쟁력을 갖추고 의류 부문 글로벌 공급망으로서의 입지를 강화하기 위해서 최저임금 지속 상승과 생산성 미흡이라는 불균형을 개선하기 위해 노력하고 있다. 업종 관련 전문 인력 양성 및 직무 교육 프로그램 운영 등 민관 차원에서의 다양한 노력도 이뤄지고 있다. 또한 주요 수입국에서 전체 의류 공급망에 요구하는 조건이 점점 까다롭게 변해감에 따라 인권이나 지속가능성, 환경 문제 등 ESG 관련 이슈에도 능동적으로 대처하기 위한 움직임을 보이고 있다.

단순 임가공(Cut, Make and Trim) 위주의 저부가가치 생산 구조에서 고부가가치로 전환해 캄보디아 의류 제조산업이 글로벌 가치사슬 참여를 확대하는 데에도 관심을 기울이는 중이다. 캄보디아 정부 및 업계가 디지털 전환, 기술 이전 및 기술 교육에 대한 투자, 인력 양성, 부가가치 제고, 상품 다각화 및 수출 시장 개척, ESG 경영 확대 등을 통해 중국이나 태국 등 인근국을 대체할 수 있는 공급망으로 거듭나기 위해 다양한 노력을 기울이고 있어 향후 개선이 기대된다.

자료: EuroCham Cambodia, 캄보디아 노동직업훈련부(Ministry of Labor & Vocational Training), ITC Trademap, 캄보디아 섬유·의류·신발·여행용품협회(Textile, Apparel, Footwear & Travel Goods Association in Cambodia), 유엔무역개발회의(UNCTAD), Phnom Penh Post, Khmer Times, KOTRA 프놈펜 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (캄보디아 의류·신발·가방 제조업 및 공급망 트렌드)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

캄보디아 최신 투자 동향

캄보디아 2023-10-23

-

2

1년여 만에 초고속 성장한 티무(TEMU), 美 소매 업계를 흔들다

미국 2023-12-18

-

3

홍콩 신발시장 대표 키워드: 기능성, 범용성, 지속가능성

홍콩 2023-11-06

-

4

장기 침체로 이어지고 있는 베트남 신발 산업

베트남 2023-11-14

-

5

캄보디아 쌀 산업 현황

캄보디아 2023-12-22

-

6

캄보디아 투자법 이행에 관한 시행령 세부내용

캄보디아 2023-10-23

-

1

2021년 캄보디아 농업 정보

캄보디아 2021-12-27

-

2

2021년 캄보디아 건설 산업 정보

캄보디아 2021-12-27

-

3

2021년 캄보디아 산업 개관

캄보디아 2021-12-15

-

4

2021년 캄보디아 금융산업 정보

캄보디아 2021-10-18

-

5

2021년 캄보디아 관광산업 정보

캄보디아 2021-09-29

-

6

캄보디아 전력산업

캄보디아 2020-11-30