-

2025 인도 반도체 산업 정보

- 국별 주요산업

- 인도

- 벵갈루루무역관 Aman Kumar

- 2025-07-07

- 출처 : KOTRA

-

인도는 정부의 대규모 인센티브 정책과 글로벌 기업들의 투자 확대에 힘입어 반도체 산업 생태계를 빠르게 구축중

마이크론, 타타, ISMC 등 주요 기업들의 프로젝트가 본격화되면서 인도는 설계 중심 구조에서 제조 중심 산업으로 전환

인도는 IC 설계 인력과 ATMP 역량을 바탕으로 자국 내 반도체 공급망을 강화하며 글로벌 핵심 생산기지로 부상할 전망

산업특성

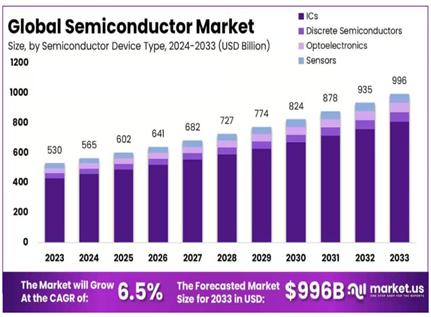

전 세계 반도체 시장은 AI, 전기차, 5G 네트워크 등 기술 변화에 따른 수요 증가로 빠르게 성장하고 있다. 시장 규모는 2024년 약 5,650억 달러에서 2025년에는 약 6,020억 달러, 2033년까지는 1조 달러에 이를 것으로 전망되며, 대만의 TSMC, 한국의 삼성전자, 미국의 인텔과 엔비디아 등 주요 기업들이 세계 시장을 주도하고 있다. 2020년부터 2023년까지 코로나19 팬데믹 기간에는 글로벌 공급망의 취약성이 드러났으며, 2025년 4월에는 중국의 희토류 수출 규제로 지정학적 리스크가 더욱 부각되고 있는 상황이다. 이에 따라 ‘차이나 플러스 원’ 전략과 ‘프렌드쇼어링(friendshoring)’ 트렌드가 확산되면서 인도와 동남아시아가 새로운 반도체 생산지로 주목받고 있다.

<글로벌 반도체 시장 동향 및 전망>

(단위: US$ 십억)

[자료: market.us]

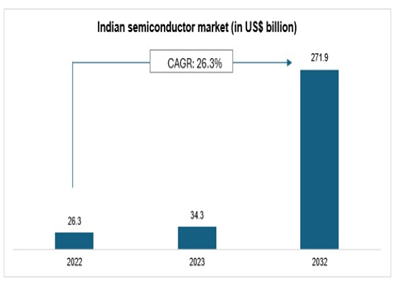

또한, 인도 반도체 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면, 시장 규모는 2022년 약 263억 달러에서 2023년에는 약 343억 달러로 증가했다. 앞으로 2032년에는 약 2,719억 달러까지 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률은 26.3%에 이를 것으로 보인다. 이러한 급성장은 인도 정부의 디지털 전환 정책, 전자제품 수요 증가, 반도체 산업에 대한 지원 정책 등이 뒷받침하고 있다. 향후 제조 시설이 확대되고 외국 기업들의 투자가 이어진다면, 인도는 아시아의 주요 반도체 중심지로 부상할 수 있을 것으로 기대된다.

<인도 반도체 시장 동향 및 전망>

[자료: 인도브랜드자산재단(IBEF)]

인도 정부는 반도체 산업 육성을 위해 약 100억 달러 규모의 ‘인도 반도체 미션(India Semiconductor Mission, ISM)’을 추진하고 있다. 이 정책은 국내 반도체 생산 시설, 후공정 패키징 및 테스트(ATMP/OSAT) 공장, 스타트업에 대해 프로젝트 비용의 최대 50%까지 재정 지원을 제공한다. 뿐만 아니라 생산연계 인센티브(PLI) 제도는 반도체뿐만 아니라 전자 제조, 패키징, 부품 제조 분야에도 성과 기반으로 보조금을 지원하고 있다. 칩 설계 부문에서는 설계연계 인센티브(DLI) 제도를 통해 설계 비용 환급과 상용화 단계별 지원을 제공하고 있다. 또한 인도 정부는 미국, 일본, 유럽연합, 한국 등과의 기술 협력을 통해 첨단 제조 기술과 패키징 역량을 확보하려 하고 있다. 주(州) 정부도 중앙 정부의 정책과 연계해 자율적인 반도체 유치 전략을 강화하고 있다.

• (카르나타카주) 벵갈루루를 중심으로 전자 및 반도체 산업 클러스터를 조성하고 있으며, 산업단지 부지 제공, 최대 25%의 자본 보조금, 최대 100%의 인지세 면제, 전기요금 보조금, 우대 융자 및 연구개발 지원금 등을 제공하고 있다.

• (텔랑가나주) 하이데라바드를 중심으로 Fab City와 전자 제조 클러스터 개발을 통해 반도체 제조 기업 유치를 추진하고 있다. 토지 배정, 전력, 물류 인프라에 대해 우대 조건을 제공하며, 패키징 및 테스트 기업 유치를 위해 임대료 인센티브도 제공하고 있다. 일정 규모 이상의 설비 투자(CAPEX)를 충족할 경우 추가 재정 인센티브도 지원한다.이처럼 중앙 정부와 주 정부의 정책이 유기적으로 연계되면서, 인도는 글로벌 선도 기업들의 설계, 제조, 패키징 등 반도체 전 주기 투자 유치를 가속화하고 있다.

반도체 제조업은 고도의 기술력이 요구되는 산업으로, 생산 과정에서 다양한 환경 및 안전 규정을 준수해야 한다. 인도에서는 다음과 같은 규제가 적용되고 있다.

• 환경 규제: 클린룸 제조 환경을 구축할 때 배출가스 및 폐수 처리 기준을 포함한 인도 환경보호법(Environment Protection Act)을 준수해야 하며, 유해 폐기물 관리(Hazardous Waste Management) 규정도 철저히 따라야 한다.

• 수입 규제 및 인증: 반도체 제조 장비(HS 코드 8486)를 수입할 경우 기본관세(BCD) 0~7.5%가 적용되며, 관세 혜택을 받기 위해서는 해당 품목에 대한 등록 절차가 필요하다. 또한, 신기술 장비의 경우 BIS(인도표준국) 인증 또는 글로벌 인증서 제출이 요구될 수 있다.

• 전력 사용 및 인프라 규정: 반도체 팹은 고전력 사용이 불가피하기 때문에, 일부 주에서는 고압 전력 연결 및 품질 관리 기준을 충족해야 한다.

• 인허가 절차: 신규 팹을 건설할 경우 주 정부 산업부(Department of Industries)와 전력, 환경, 건축 관련 부처로부터 사전 허가를 받아야 한다. 특히 카르나타카와 텔랑가나 등 일부 주에서는 '싱글 윈도 클리어런스(Single Window Clearance)' 제도를 도입해 인허가 절차를 간소화하고 있어 기업들의 초기 진입 장벽을 낮추는 데 기여하고 있다.주요 기업 현황

인도 반도체 시장에는 미국, 대만, 일본 등 다양한 국가의 외국 기업들이 진출해 활동하고 있다. 이들 기업은 인도의 높은 성장 잠재력과 정부의 적극적인 지원 정책에 주목하며, 반도체 제조 및 설계 분야에 투자를 확대하고 있으며, 장기적인 협력 관계를 바탕으로 인도 시장에 안정적으로 정착해 나가고 있다. 또한, 인도에는 다양한 반도체 관련 국내 기업이 존재하며, 주로 팹리스(fabless) 모델을 기반으로 반도체 설계에 집중하고 있다. 이들 기업은 통신, 자동차, 가전제품, 산업용 장비 등 다양한 분야에 활용되는 칩을 개발하고 있으며, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하기 위해 기술 역량을 지속적으로 강화하고 있다.

<주요 반도체 기업 현황>

회사명(국가)

매출액

주요 사업 내용

Intel(미국)

90억 달러

벵갈루루와 하이데라바드에 R&D 센터 운영; 반도체 설계, AI, 5G 기술 개발 중

Micron Technology(미국)

27억 달러

구자라트에 메모리반도체 조립 및 테스트 공장 운영; 인도 최초의 주요 ATMP(조립·테스트) 시설

Samsung(한국)

1억 1700만 달러

벵갈루루에 R&D 센터 운영; 반도체 및 모바일 기술 개발

Texas Instruments(미국)

4억 달러

인도 진출 초기기업 중 하나; 벵갈루루에서 반도체 설계 및 임베디드 시스템 개발

AMD(미국)

4억 달러

인도 진출 초기기업 중 하나; 벵갈루루에서 반도체 설계 및 임베디드 시스템 개발

RenesasElectronics(일본)

9억 1630만 달러

벵갈루루와 하이데라바드에서대규모 R&D 운영; CPU 및 GPU 설계 중심

Vedanta-Foxconn(대만)

195억 달러

반도체 팹 및디스플레이 제조 공장 설립 예정 (계획 단계)

Tata Electronics(인도)

140~150억 달러

반도체 패키징및 칩 제조(OSAT) 투자 계획

Sahasra(인도)

1억 9700만 달러

PLI(생산연계인센티브) 제도 하 인도 최초 OSAT 공장, 칩 조립 및 테스트 중심

CDIL(인도)

360만 달러

반도체 소자(다이오드, 트랜지스터, IC 등) 제조

ASM Technologies(인도)

610만 달러

VLSI 설계, 임베디드 시스템, 반도체 장비 분야 엔지니어링 서비스 제공

[자료: 기업 홈페이지]

최신 투자 및 기술 동향

최근 인도의 반도체 산업은 신규 설비 투자와 ATMP(조립, 테스트, 마킹, 패키징) 시설 확장을 중심으로 빠르게 성장하고 있다. 마이크론, 타타 그룹, ISMC, 베단타 등 주요 기업들의 프로젝트가 2023년부터 2025년 사이 본격적으로 추진되고 있으며, 중앙 정부와 주 정부의 인센티브 정책이 이러한 투자 확대에 중요한 역할을 하고 있다. 구체적으로 살펴보면, 인도 반도체 산업의 최신 투자 및 기술 동향으로는 마이크론의 구자라트 Sanand 지역 ATMP 공장(1단계 8.25억 달러 포함, 총 27.5억 달러)이 2025년 말 완공을 목표로 건설 중이며, 타타 일렉트로닉스는 타밀나두 및 구자라트에 약 110억 달러 규모의 OSAT 팹 투자를 검토하며 인프라 구축 진행 중이다. 카르나타카에서는 ISMC가 65nm급 아날로그 팹을 위해 약 30억 달러 규모의 프로젝트를 정부 승인 후 착공 준비 중이며, 베단타는 초기 100억 달러 규모의 파운드리 팹 투자 계획을 세운 뒤 현재 파트너 교체로 재협상을 진행 중이다. 또한 Dixon Technologies는 EMS 및 OSAT 생산 확대를 위해 설계 및 투자 초기 단계에 있다. 이러한 대규모 프로젝트들은 인도 내 반도체 제조 기반 확충과 기술 자립을 가속화하고 있다.

산업 수급현황

인도의 반도체 수요는 스마트폰, 전기차, 인공지능(AI), 5G 사용 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며, 2025년 약 540억 달러에서 2030년에는 1080억 달러 이상으로 두 배 가까이 늘어날 것으로 예상된다. 그러나 국내 공급은 여전히 제한적이며, 현지 수요의 10%도 충족하지 못하고 약 85%를 수입에 의존하고 있다. 정부는 이를 해결하기 위해 구자라트의 마이크론, 아삼의 타타, 우타르프라데시의 HCL-폭스콘 등 신규 반도체 생산 및 패키징 시설을 적극 지원하고 있으며, 이들 프로젝트는 2025년부터 2027년 사이 본격 가동될 예정이다. 생산 역량이 확대됨에 따라 인도는 공급과 수요 간의 격차를 줄이고, 자립적인 반도체 산업을 구축하는 것을 목표로 하고 있다.

인도 수출입 현황

2024년 인도의 반도체 수출은 전 세계적으로 약 20억 7000만 달러를 기록하며 전년 대비 3.3% 감소했으나, 한국과 아랍에미리트(UAE)를 중심으로 한 일부 시장에서는 눈에 띄는 성장을 보였다. 특히 한국은 전년 대비 249.7% 증가한 6287만 달러를 기록하며 전체 수출의 3.04%를 차지했으며, UAE는 무려 485.1% 증가한 4307만 달러로 한국과 유사한 수출 규모를 나타냈다. 반면, 최대 수출국인 미국은 14.5% 감소했음에도 불구하고 여전히 전체 수출의 75.3%를 차지하며 절대적인 비중을 유지하고 있다. 이와 함께 홍콩(25.4%), 베트남(34.9%), 영국(87.7%) 등지로의 수출도 증가세를 보인 반면, 중국(-6.9%), 러시아(-18.7%), 대만(-17.5%)은 하락세를 기록하며 대조적인 흐름을 보였다. 이러한 결과는 인도의 반도체 수출이 미국 중심 구조에서 점차 다변화되고 있음을 시사하며, 아시아 및 중동 지역을 향한 전략적 확장 가능성을 보여주고 있다.

<인도의 반도체 품목(HS코드 8541, 8542 합산) 주요 수출국 현황>

(단위: US$ 백만, %)

연번

국가

2022년 수출액

2023년 수출액

2024년 수출액

점유율('24)

증감률('24/'23)

-

전 세계

1,119.50

2,141.19

2,070.41

100.00

-3.31

1

미국

560.97

1,823.50

1,559.85

75.34

-14.46

2

홍콩

108.78

67.67

84.88

4.10

25.44

3

한국

9.92

17.98

62.87

3.04

249.67

4

베트남

29.28

31.95

43.11

2.08

34.94

5

아랍에미리트

90.30

7.36

43.07

2.08

485.08

6

중국

23.48

15.58

14.51

0.70

-6.87

7

싱가포르

17.58

11.86

11.99

0.58

1.09

8

러시아

5.88

12.94

10.51

0.51

-18.72

9

영국

8.04

3.91

7.34

0.35

87.66

10

타이완

6.11

6.17

5.09

0.25

-17.53

[자료: Global Trade Atlas, 2025.6.30]

반면, 2024년 인도의 반도체 수입은 전년 대비 16.4% 증가한 약 302억 달러를 기록하며 꾸준한 성장세를 이어갔다. 전체 수입의 39.8%를 차지한 최대 공급국 중국은 전년 대비 35.6% 증가해 120억 달러를 넘어섰고, 대만 또한 120.7%라는 폭발적인 증가율로 약 39억 달러를 기록하며 3위로 올라섰다. 한국은 42.9% 증가한 28억 7000만 달러로 점유율 9.5%를 차지하며 4위에 위치했고, 싱가포르(18.1%), 일본(12.8%) 등 주요 아시아 국가들도 안정적인 증가세를 보였다. 반면, 베트남(-29.8%), 말레이시아(-59.4%), 태국(-34.7%) 등 동남아 일부 국가는 수입 감소세를 기록해 대조적인 흐름을 보였다. 미국은 무려 325.7% 증가한 약 6억 9000만 달러로 큰 폭의 성장을 보였으나, 전체 점유율은 2.3%에 그쳤다. 이처럼 인도의 반도체 수입 구조는 중국, 대만, 한국 중심으로 집중되고 있으며, 공급망 안정과 기술 다변화를 위한 전략적 수입 확대가 진행 중인 것으로 분석된다.

<인도의 반도체 품목(HS코드 8541, 8542 합산) 주요 수입국 현황>

(단위: US$ 백만, %)

연번

국가

2022년 수입액

2023년 수입액

2024년 수입액

점유율('24)

증감률('24/'23)

-

전 세계

22,331.61

25,960.09

30,206.49

100.00

16.36

1

중국

9,616.77

8,858.38

12,007.41

39.75

35.55

2

홍콩

4,281.76

4,873.40

5,173.72

17.13

6.16

3

대만

1,050.14

1,777.28

3,922.85

12.99

120.72

4

한국

2,305.91

2,010.64

2,873.52

9.51

42.92

5

싱가포르

1,936.91

2,112.45

2,494.60

8.26

18.09

6

미국

344.35

162.12

690.12

2.28

325.68

7

베트남

331.96

978.43

687.16

2.27

-29.77

8

일본

372.17

536.40

605.09

2.00

12.80

9

말레이시아

235.57

745.14

302.28

1.00

-59.43

10

태국

228.61

343.45

224.15

0.74

-34.73

[자료: Global Trade Atlas, 2025.6.30]

진출전략 및 유망분야

<SWOT 분석을 통한 진출전략 요인 포착>

강점(Strengths)

약점(Weaknesses)

1) 120개 이상의 칩 설계 센터 기반의 강력한 설계 역량

2) 스마트폰, EV, 국방 등 높은 내수 수요

3) 우수한 공학 인재 풀 보유

4) 정부의 적극적인 지원정책(ISM, PLI, DLI)

1) 상업용 팹(fab) 부재, 생산기반 미흡

2) 클린룸, 전력, 수자원 등 인프라 부족

3) 초기 투자비용 부담 (fab 건설 5~15억 달러)

4) 투자 회수 기간 장기화, 기술의 외국 의존도

기회(Opportunities)

위협(Threats)

1) 마이크론, 폭스콘,AMD 등 글로벌 FDI 유치

2) ‘차이나 플러스 원’ 전략 수혜

3) 미국, 일본, 한국등 기술협력 확대

4) 팹리스 스타트업, ATMP 유치 기회 증가

1) 희귀 금속·원자재 공급망 리스크

2) 글로벌 반도체 경기 변동성

3) 숙련 인재 해외 유출 가능성

4) 정책 시행 지연 및 주정부 간 정책 조율의 어려움

인도의 반도체 산업은 2030년까지 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 시장 규모는 2023년 약 350억 달러에서 2030년에는 약 1098억 달러까지 확대될 것으로 전망되며, 이는 연평균 약 15%의 성장률에 해당한다. 특히, 핵심 분야만 보더라도 2032년까지 약 140억 9000만 달러 규모로 성장할 것으로 예측된다. 현재 마이크론의 ATMP 공장(2025년 말 완공 예정), 타타 일렉트로닉스의 OSAT 투자, 카르나타카에 위치한 ISMC 아날로그 팹, 베단타의 반도체 프로젝트 등이 진행 중이며, 이들 주요 설비가 본격적으로 가동되면 인도의 반도체 산업은 기존의 설계 중심 구조에서 제조 중심 생태계로 빠르게 전환될 것으로 보인다. 이에 더해, 인도 정부는 미국, 일본, 한국, 유럽연합 등과의 기술 협력을 확대하고 있으며, 팹리스 스타트업과 패키징·테스트(ATMP) 부문에서도 인도 시장의 경쟁력이 강화되고 있다. 또한, 인도는 전 세계 IC 설계 인력의 약 20%를 보유한 강점을 기반으로, 앞으로 수입 의존도를 줄이고 자국 내 반도체 공급망 구축을 본격화할 것으로 전망된다.

자료: 인도브랜드자산재단(IBEF), Global Trade Atlas, market.us, Statista, 각 기업 홈페이지, 인도 전자정보기술부(MEITY), 산업 및 무역 진흥부(DPIIT), 기업 홈페이지 및 KOTRA 벵갈루루무역관 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (2025 인도 반도체 산업 정보)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

2024년 중국 희토산업 정보

중국 2024-11-22

-

2

2025년 중국 수소에너지산업 정보

중국 2025-04-02

-

3

중국 신에너지 자동차 산업 발전 전망

중국 2024-07-29

-

4

2025년 베트남 철강 산업 정보

베트남 2025-07-07

-

5

2024년 중국 산업개관

중국 2024-11-19

-

6

2024년 인도 철강산업 정보

인도 2025-01-03

-

1

2024년 인도 철강산업 정보

인도 2025-01-03

-

2

2024 인도 섬유 산업 정보

인도 2024-11-29

-

3

2024년 인도 화학산업 정보

인도 2024-11-25

-

4

2024년 인도 문구 및 미술 용품 산업 정보

인도 2024-10-16

-

5

2024년 인도 해양 산업 정보

인도 2024-07-09

-

6

2023년 인도 전기자동차 산업 정보와 현지 동향

인도 2023-12-12