-

필리핀 철강 시장 동향

- 상품DB

- 필리핀

- 마닐라무역관 형민혁

- 2025-05-30

- 출처 : KOTRA

-

수입 의존 심화 속 철강 수요 지속 확대

한국산 경쟁력 확보 위해 FTA·인증 대응 병행 필요

필리핀은 인프라 중심 성장 기조 속 철강 수요가 지속 확대되고 있으나, 구조적 수입 의존과 공급 집중이 산업 리스크로 부각되고 있다.

시장동향 및 규모

세계철강협회(World Steel Association)의 2024년 보고서 World Steel in Figures 2024에 따르면, 필리핀의 2023년 기준 조강(Crude Steel) 생산량은 170만 톤으로 세계 47위 수준에 머물렀다. 필리핀 철강협회(PISI)에 따르면, 자체 생산 역량은 미미하나, 내수 건설 시장의 급성장으로 철강 수요는 꾸준히 확대되고 있다. 필리핀은 인프라 투자 확대에 따라 철강 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 인프라 부문이 국내총생산(GDP)에서 차지하는 비중은 5년 전 34% 수준에서 2023년에는 5.56%까지 상승했으며, 연간 철강 소비량은 약 1000만 톤 규모로 유지되고 있다.

<전 세계 조강(Crude Steel) 생산량 순위>(단위: 백만 톤)

순위

국가명

2023

2022

-

전 세계

1,092

1,890

1

중국

1019.1

1019.1

2

인도

140.8

125.4

3

일본

87.0

80.5

4

미국

76.0

71.7

5

러시아

76.0

71.7

6

대한민국

66.7

65.8

7

독일

33.7

35.1

8

튀르키예

31.8

34.1

9

브라질

31.0

30.6

10

이란

21.1

21.6

47

필리핀

1.7

1.6

[자료: World Steel Association - World Steel in Figures 2024]

전체 소비 중 약 55%는 철근(Long Product), 45%는 평강(Flat Steel)으로 구성되며, 생산 인프라의 한계로 수입 의존도가 높은 구조다. 고로(Blast Furnace)는 전무하고, 전기로(EAF)는 2~3기, 그 외는 대부분 유도로(Induction Furnace)에 의존하고 있다. 특히 철근의 약 70%, 평강은 전량 수입에 의존한다.

수출입 동향

필리핀의 철강 수입은 최근 반등세를 보이고 있다. 2023년 기준 총수입액은 2억1197만 달러였으나, 2024년에는 2억8093만 달러로 32.5% 증가했다. 여전히 중국산 철강의 시장 지배력은 압도적이다. 2024년 중국산 수입액은 2억4287만 달러로 전체 수입의 86.5%를 차지하며, 사실상 시장을 독점하고 있는 구조가 지속되고 있다.

<필리핀의 철강(HS Code: 7210.49) 수입 추이>

(단위: US$ 천, %)

순위

구분

수입액

점유율

증감률

’23/’24

2022

2023

2024

2022

2023

2024

-

전세계

376,282

211,979

280,932

100

100

100

32.53

1

중국

329,936

177,886

242,871

87.7

83.9

86.5

36.53

2

일본

26,638

27,451

27,771

7.1

12.9

9.9

1.17

3

대한민국

11,574

3,340

4,456

3.1

1.6

1.6

33.39

4

대만

4,095

2,614

4,509

1.1

1.2

1.6

72.47

5

태국

3,876

436

206

1.0

0.2

0.1

-52.91

6

호주

119

119

324

0.0

0.1

0.1

172.46

7

인도

0

62

322

0.0

0.0

0.1

415.71

8

캐나다

0

28

0.0

0.0

0.0

-

9

베트남

134

23

448

0.0

0.0

0.2

1833.15

10

싱가포르

2

15

3

0.0

0.0

0.0

-76.68

[자료: Global Trade Atlas, 2025.05.30.]

한국은 2024년 445만6000달러어치를 수출하며 점유율 1.6%로 3위를 유지했으나, 전년 대비 증가율은 1.17%에 그치며 정체된 흐름을 보이고 있다. 반면, 일본은 수입액 2777만 달러(9.9%)로 2위를 기록했으며, 대만도 4509만 달러(1.6%)로 강세를 보였다. 특이사항으로는 인도·캐나다·베트남의 대(對)필리핀 수출이 급증하며 후순위 국가군 내 변동성이 커지고 있는 점이 확인된다. 베트남은 2024년 448만 달러를 기록하며 1년 새 1800% 이상 급증했고, 인도(322만 달러, +172.5%), 캐나다(415.7% 증가)도 유사한 상승 흐름을 보이고 있다.

주요 기업 및 협회

필리핀 철강산업의 구조적 취약성이 지속되는 가운데, 민간 중심의 자구적 역량 강화가 점차 두드러지고 있다. 이를 이끄는 대표적 민간 협의체인 필리핀철강협회(Philippine Iron & Steel Institute, PISI)는 업계의 기술표준 제정, 품질 향상, 시장 대응력 제고를 위한 정책 자문 및 협력체계 마련에 주력하고 있다. 특히 정부의 인프라 투자 확대와 맞물려 산업 고도화를 위한 역할이 커지고 있다.

<필리핀 철강협회(Philippine Iron and Steel Institute, PISI)>

- 필리핀 철강산업의 발전과 진흥을 도모하기 위해 만들어진 협회.

- 홈페이지: http://philippineironsteel.org/

- 전화번호: +63-2-8636-5263 / +63-917-707-9394

- 이메일: secretariat@philippineironsteel.org

- 주소: Suite 509 Cityland Shaw Tower, Shaw Blvd., Mandaluyong City, Metro Manila

[자료: KOTRA 마닐라 무역관 정리]

시장 내 주요 철강 제조업체로는 SteelAsia, TKC Metals, Power Steel 등이 꼽힌다. 이 중 SteelAsia는 연간 약 200만 톤의 철근(Long Product)을 생산하는 필리핀 최대의 철강 생산업체이며 TKC Metals는 빌렛(Billet) 생산 및 강관류(Pipes) 제조에 강점을 보이며, 철근 이외 제품군의 국산화에 기여하고 있다. Power Steel은 전국 유통망을 기반으로 약 1,300종 이상의 철강재를 공급하는 유통 전문기업으로, 내수 기반 소형 건설시장과 민간 프로젝트에 필수적인 자재 공급처로 기능하고 있다. 이들 기업은 각자의 전문성과 네트워크를 기반으로 산업 기반의 다변화를 꾀하고 있다.

<필리핀 내 주요 철강 기업>

기업명

특징

SteelAsia Manufacturing Corp.

- 1965년에 설립된 기업으로 필리핀 최대 철강제품 생산기업이며,연간 200만 톤의 철근을 생산함.

- 2019년 9월 중국 HBIS 그룹과 함께 Batangas 산업시설에 10억 달러 규모의 MOU를 체결함.

- 홈페이지:https://www.steelasia.com/

- 전화번호: +63-2-8856-6888, +63-2-8858-0500

TKC Metals Corporation

- 해당 기업은 TSC와 ZZS 두 개의 자회사를 보유함.

-Treasure Steelworks Corporation (TSC)는 20헥타르 규모의 단지에 강철 빌렛 제조공장과 용광로 시설을 운영 중, 연간 30만 톤의 생산능력을 갖춤.

- ZZ Stronghold Steel Works Co. ZZS)는 석유·가스 개발 산업을 위한 철강 파이프 생산업체로 중국에 위치하고 있음.

- 홈페이지:https://tkcmetals.com.ph/

- 전화번호: +63-2-8864-0734, +63-2-8864-0736

Power Steel Corporation

- 1974년 설립된 기업으로 1300개가 넘는 다양한 종류의 철강제품을 생산 판매함.

- 홈페이지:https://www.powersteel.com.ph/

- 전화번호: +63-2-8731-0000/+63-2-8831-0000

- 이메일:sales@powersteel.com.ph

[자료: 각 사 홈페이지 및 KOTRA 마닐라 무역관 자체 종합]

관련 규제 및 인증

2025년 5월 기준, 필리핀은 철강제품에 대해 다음과 같은 인증 및 규제 제도를 적용하고 있다.

항목

내용

PS 마크

필리핀 국가표준(PNS)에 부합하는 제품 및 공정 인증. 제조공장 심사 및 제품시험 통과 필요. 유효기간 3년, 정기심사로 유지

ICC 마크

수입품의 PNS 기준 적합성 인증. 유통 전 필수 취득 요건

인증 절차

① 신청서 및 품질문서 제출

② 공장 실사 및 제품 시험

③ SOC(확인서) 제출: 배치번호, 제조일자 명시 필요

규제 강화 동향

- 유도로(Induction Furnace) 사용 규제 검토 중- 철근, 아연도금 강판, 프리페인트 강판 등 의무 인증 품목 지정

인증 미이행 시 제재

- 제품 폐기, 벌금(최대 30만 페소)- 유통 금지 및 법적 제재 가능성

[자료: Philippine National Trade Repository]

관세율 및 수입 규제

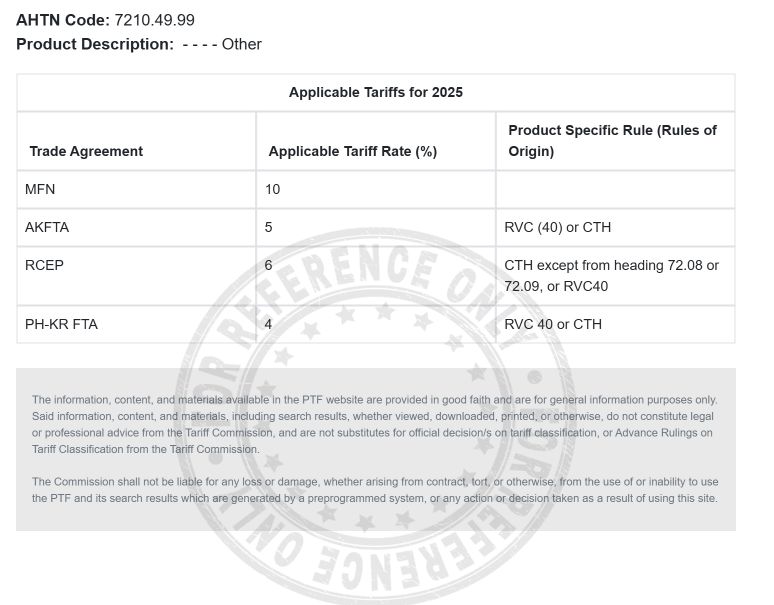

필리핀 정부는 HS Code 7210.49.99(도금하지 않은 평판압연 제품)에 대해 2025년 기준 최혜국대우(MFN) 관세율을 10%로 유지하면서, 각종 자유무역협정(FTA)에 따른 차등 세율 체계를 적용 중이다.

한-아세안 자유무역협정(AKFTA)을 활용할 경우 관세는 5%로 인하되며, 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)은 6%, 한-필리핀 자유무역협정(PH-KR FTA)을 적용할 경우에는 4%로 가장 낮은 수준의 세율이 적용된다. 이에 따라 한국산 철강제품의 가격경쟁력을 극대화하려는 기업이라면 PH-KR FTA 활용이 가장 유리한 선택지로 분석된다.

<필리핀 철강제품(HS Code : 7210.49.99) 관세율 조회 결과>

[자료: Philippine Tariff Commission]

다만, 협정별로 요구되는 원산지 기준은 상이하다. PH-KR FTA 및 AKFTA는 모두 RVC* 40% 또는 세번 변경(CTH)** 요건을 충족해야 하며, RCEP은 CTH(단, HS 72.08 및 72.09 제외) 또는 RVC 40% 기준을 요구하고 있다. 필리핀 정부는 이러한 원산지 요건을 엄격히 적용하고 있어, 한국 기업의 수출 시 사전 원산지 검토 및 증명서 확보가 필수적이다.

*주 : RVC(Value Content 기준) : 제품 가격의 최소 40% 이상이 한국 또는 FTA 체결국 내에서 생산된 원재료나 공정에 의해 형성된 경우를 의미

**주 : CTH(세번 변경 기준) : 제품 생산 과정에서 사용된 원재료와 최종 제품의 관세분류번호(HS Code) 앞 두 자리가 서로 다를 경우, 원산지 기준을 충족한 것으로 간주함. 예를 들어, HS 72.08의 원재료를 가공해 HS 72.10의 제품을 생산한 경우 해당 기준에 부합함

시사점

필리핀 철강산업은 내수 인프라 수요 확대에 따라 시장 수요는 꾸준히 증가하고 있으나, 구조적으로는 생산 기반이 취약하고 수입 의존도가 높은 이중적 구조를 보이고 있다. 고로가 전무한 가운데 유도로와 소수의 전기로만으로는 수요 대응이 제한적이며, 평강류 제품은 전량 수입에 의존하고 있는 상황이다. 특히 철근 수입의 70% 이상이 중국에 집중되면서 특정국 의존도가 심화되고 있으며, 이는 향후 글로벌 공급망 불안정 시 리스크 요인이 될 수 있다. 다만, 최근 인도, 베트남, 캐나다 등 신규 수출국의 진입이 확대되는 모습은 시장 다변화 가능성을 시사한다.

한국 기업의 경우, 한-필리핀 FTA 적용 시 4%의 최저 관세 혜택을 활용할 수 있다는 점에서 수출 경쟁력 확보가 가능해졌다. 그러나 필리핀 정부가 원산지 기준 적용을 엄격히 운영하고 있는 만큼, RVC·CTH 등 협정별 원산지 기준 충족 여부에 대한 사전 검토가 필수적이다. 또한, 유도로 규제 가능성, 품목별 의무 인증제 강화, 유통 전 ICC 마크 확보 의무 등 수입 규제가 강화되는 추세인 만큼, 기술 인증 대응 체계를 사전에 갖춘 기업 중심의 전략적 접근이 요구된다. 제조 역량을 보유한 기업이라면 향후 정부의 외국인 투자 유치 움직임을 활용해 현지 생산 또는 조립 거점을 검토하는 것도 유의미한 전략이 될 수 있다.

자료: Global Trade Atlas, 세계철강협회(World Steel Association), 필리핀 철강협회(PISI), Philippine National Trade Repository, Philippine Tariff Commission, Philstar, Philippines News Agency, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (필리핀 철강 시장 동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

미국 금속 성형 가공 기계 시장 동향

미국 2025-05-30

-

2

미국의 바디워시 시장동향

미국 2025-05-30

-

3

인도네시아 Z세대가 열광하는 Y2K 패션 트렌드

인도네시아 2025-03-28

-

4

호주 화물자동차 시장동향

호주 2025-05-30

-

5

미얀마인들 마음속으로 자리 잡는 K-푸드 열풍

미얀마 2025-05-30

-

6

인도네시아, 식량안보 강화 위한 스마트 농업 도입 가속화

인도네시아 2025-05-30

-

1

2024년 필리핀 프랜차이즈 산업 정보

필리핀 2024-12-23

-

2

2021년 필리핀 BPO 산업 정보

필리핀 2021-11-05

-

3

2021년 필리핀 산업 개관

필리핀 2021-07-02

-

4

필리핀 부동산 산업

필리핀 2020-07-06

-

5

필리핀 통신산업 정보

필리핀 2020-06-11

-

6

필리핀 관광산업

필리핀 2019-08-21

- 이전글

- 다음글