-

스마트시티로 향하는 필리핀, 민관협력 주도 시장기회 확대

- 경제·무역

- 필리핀

- 마닐라무역관 형민혁

- 2025-05-30

- 출처 : KOTRA

-

지방정부 주도형 행정구조 속 민관협력 기반 확산

교통·에너지·행정 전반 통합형 기술 수요 증가

도시화가 본격화되는 필리핀이 '스마트시티 전환'이라는 국가 아젠다를 전면에 내세우고 있다. 마르코스 정부 출범 이후, 공공 인프라 재정비와 도시 회복력 강화, 지역 간 균형발전을 목표로 대규모 도시개발 프로젝트가 연이어 발표되면서, 필리핀 스마트시티 시장은 정부 정책과 외국인 투자, 기술 수요가 맞물리는 전략 분야로 부상하고 있다.

필리핀 스마트 시티 시장 개요

필리핀 정부는 ‘Build Better More(BBM)’ 전략을 축으로 국가 인프라 현대화를 본격화하고 있다. 2023년 이후 추진 중인 BBM 프로그램은 총 1,570억 달러 규모의 국가 인프라 플래그십 사업(Flagship Projects, IFP) 197건으로 구성되며, 이 중 119건은 도로·공항·항만 등 교통망 구축, 44건은 수자원 관리, 14건은 농업 기반시설, 그리고 5건은 디지털 연결망 구축을 포함하고 있다.

이러한 대규모 프로젝트는 도시기반시설 확충에 대한 국가적 수요를 반영하는 동시에, 도시 공간의 디지털 전환과 지능화를 촉진하는 기반이 되고 있다. 필리핀의 도시 인구는 2023년 기준 전체 인구의 48%에 달하며, 급속한 도시화 흐름 속에서 교통 혼잡, 환경오염, 주거환경 불균형 등 기존 도시문제 해결에 대한 수요도 함께 증가하고 있다.

시장조사기관 Statista에 따르면, 필리핀 스마트시티 시장은 디지털 인프라 수요 확대와 정부 주도의 프로젝트 추진에 따라 향후 연평균 약 21%의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 필리핀 정부는 주요 대도시뿐만 아니라 까우아얀(Cauayan), 바기오(Baguio), 일로일로(Iloilo) 등 중소도시도 스마트시티 시범 지역으로 지정해 지역 간 균형 발전을 도모하고 있으며, 행정 디지털화, 기후 대응, 재난복원력 제고 등의 정책을 병행하고 있다.

<필리핀 스마트시티 시장규모>

또한, 필리핀 정부는 단순한 ICT 인프라 구축을 넘어 시민의 삶의 질 향상과 행정 효율성 제고를 함께 겨냥하는 ‘통합형 스마트시티’ 구현을 지향하고 있다. 이를 위해 주요 부처인 필리핀 내무&지방정부부(Department of the Interior and Local Government, 이하 DILG), 정보통신부(Department of Information and Communications Technology, 이하 DICT), 과학기술부(Department of Science and Technology, 이하 DOST)는 공공-민간 협력을 바탕으로 한 스마트 거버넌스 체계 조성에 주력하고 있다.

최근 동향 및 이슈

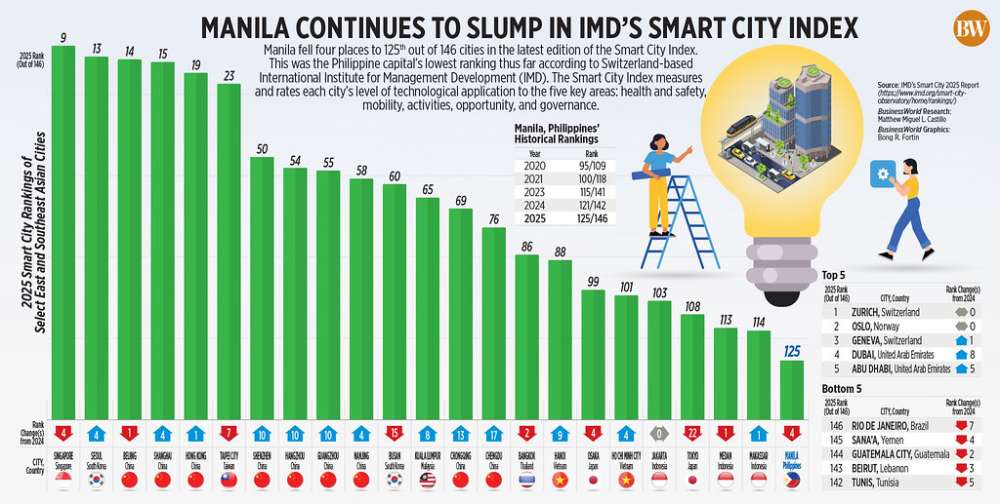

필리핀은 스마트시티 전환을 국가 전략으로 명확히 설정했지만, 도시 행정과 디지털 인프라 간의 괴리를 해소하기 위한 과제가 남아있다. 2025년 국제경영개발대학원(IMD)이 발표한 스마트시티 인덱스에서 마닐라는 전년보다 3계단 하락한 125위(총 146개 도시 중)를 기록했다. 이는 4년 연속 하락세로, 전자정부 활용도 및 디지털 공공서비스에 대한 시민 체감도가 낮다는 점을 방증하고 있다.

<2025년 IMD 스마트시티 지수(Smart City Index)>

[자료 : BusinessWorld Philippines, 국제경영개발대학원(IMD)]

이에 따라 필리핀 정부는 스마트시티의 기술적 접근뿐만 아니라, 데이터 기반의 정책 수립 및 시민 참여형 서비스 혁신을 강조하는 방향으로 정책 기조를 전환하고 있다. 산업에너지신기술연구개발위원회(Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, 이하 PCIEERD)는 2025년 정책 브리프를 통해 데이터 인프라의 체계적 구축, 지자체 간 협력 강화, 국제 파트너십 확대를 중점 과제로 제시했다. 또한, 내무&지방정부부(DILG)는 까우아얀, 바기오, 일로일로 등 6개 중소도시를 시범 스마트시티로 지정하고, 기술표준화와 지역맞춤형 거버넌스 구축을 병행 추진 중이다.

주요 프로젝트 사례

1) 뉴 클락시티(New Clark City)

필리핀 정부는 디지털 거점 도시를 육성하기 위해 클락 지역을 핵심 플랫폼으로 설정하고, ‘뉴 클락시티(New Clark City)’ 개발 사업을 국가 차원의 전략사업으로 추진 중이다. 본 프로젝트는 기지전환개발청(Bases Conversion and Development Authority, 이하 BCDA) 주관 아래 총 9450헥타르 규모로 조성되며, 총사업비는 약 90억 달러에 달한다. 2018년 착공 이후, 현재는 제1단계 완공(2025년 목표)을 앞두고 있으며, 2040년까지 단계적으로 확장될 예정이다.

<New Clark Ciry 전경>

[자료: Newclark City 공식 홈페이지]

뉴 클락시티는 공공서비스 시설, 스마트 오피스 빌딩, 교통 인프라, 통합 보안 시스템 등을 포함하는 종합 스마트시티로 개발되며, 아시아개발은행(ADB)과 일본 NEDO의 자금지원 아래 국가 광대역 백본망 구축이 병행되고 있다. BCDA는 뉴 클락시티를 필리핀 내 디지털 행정, 교육·보건 시스템의 혁신 플랫폼으로 육성한다는 계획이다. 특히 클락 국제공항과 도심 간 이동 시간을 기존 1시간에서 20분으로 단축하는 도로 연결사업도 함께 추진 중이다.

이와 함께, 프로젝트 추진 방식은 국제 입찰 및 민관협력(PPP) 형태로 운영되며, 정부 등록, 실적 제출, 스마트시티 관련 특허·실증 경험 등이 입찰 참여 조건으로 명시돼 있다. BCDA는 한국 기업을 포함한 외국 파트너에 대해 개방적 태도를 유지하고 있으며, 최근 GPP(Global Procurement Partnership) 협력을 통해 한국 기업과의 사업 연계 가능성을 타진하고 있는 것으로 확인된다.

2) 바코르시(Bacoor City)

메트로 마닐라 남부에 위치한 바코르시(Bacoor City)는 최근 필리핀 내 스마트시티 정책의 선도 사례로 주목받고 있다. 급속한 도시 팽창과 교통 혼잡, 재해 취약성, 행정 비효율성 등이 복합적으로 누적되면서, 도시 운영 전반에 대한 구조적 전환 필요성이 제기된 바 있다.

이에 따라 바코르시는 리빙랩(Living Lab) 기반의 시민참여형 스마트시티 마스터플랜을 도입하고, 전체 시역(46.87㎢)을 대상으로 한 통합 도시 전략 수립에 착수했다. 이 마스터플랜은 행정 중심의 일방적 정책 설계를 탈피하고, 데이터 기반의 실시간 운영체계와 시민 체감형 공공서비스 도입을 주요 방향으로 설정하고 있다.

계획 수립은 도시 기능 전반에 대한 디지털 전환 전략을 포함하며, 인공지능(AI), 빅데이터 분석, KPI 기반의 성과관리 체계 등을 통합한 지능형 플랫폼 구축이 골자로 구성된다. 특히, 시민 의견을 기반으로 한 지역 맞춤형 정책 설계와, 행정-시민 간 양방향 피드백 구조는 필리핀 정부의 디지털 포용 정책과 궤를 같이 한다.

<Baccor Ciry 스마트시티 마스터플랜의 핵심 전략>

전략 항목

주요 내용

도시 비전 및 전략 수립

교통, 재해, 환경 등 핵심 영역에 대한 디지털 전환 목표 및 단계별 실현방안 설계

스마트 도시서비스 구현

AI 및 데이터 분석을 기반으로, 실시간 도시 운영정보를 통합 관리하는 체계 구축

성과관리 체계 마련

KPI 기반 성과지표 도입을 통해 공공서비스의 효율성과 책임성 강화

주민참여 및 지역사회 연계

계획 단계부터 시민 의견을 반영하고, 정책 수용성 및 지속가능성 제고

바코르시 사례는 필리핀형 스마트시티 모델이 단순 기술 적용 단계를 넘어, 도시 정책 수립과 운영 방식 자체의 재설계를 수반하고 있다는 점에서 주목된다. 나아가, 해당 접근은 중소도시 중심의 스마트 전환 흐름 속에서 지역 기반 실증모델로서 확산 가능성도 동시에 제시하고 있다.

스마트시티 분야별 시장동향

1) 인프라 및 도시시설 관리

스마트시티의 기반 인프라는 물리적 시설과 디지털 시스템이 통합된 형태로 전환되고 있다. 필리핀 정부는 도시시설의 운영 효율성을 높이기 위해 통합관제센터, 광대역망, 응급 대응 시스템 등 디지털 기반의 도시관리 체계를 확대하고 있다. 뉴 클락시티의 오픈액세스 광통신망 사업, 바기오시의 도시 통합관제센터 구축, 마닐라시의 비상대응 모니터링 체계 등은 모두 디지털 기반 인프라 확대 정책에 포함돼 있으며, 발주 구조는 다수 민간 참여형으로 설계되고 있다.

2) 에너지 및 환경

에너지 부문은 스마트시티의 안정적 기능 수행을 위한 핵심 인프라로 분류되며, 필리핀 정부는 전력 구조의 다변화를 추진 중이다. 필리핀 에너지부(Department of Energy, DOE)는 2030년까지 발전량의 35%를 재생에너지로 공급하는 것을 목표로 설정하고, 관련 제도를 단계적으로 확대하고 있다.

대표 정책으로는 그린 에너지 경매 프로그램(Green Energy Auction Programme, 이하 GEAP)*이 있으며, 이를 통해 2025년 3.6GW, 2026년 4.4GW 규모의 재생에너지가 도입될 예정이다. 아울러, 재생에너지 공급 의무화 제도(Renewable Portfolio Standards, 이하 RPS)**를 통해 배전사업자의 재생에너지 의무 공급 비율이 매년 1%포인트씩 상향 조정되고 있다. 이와 함께, 인허가 절차의 간소화를 위해 에너지 가상 원스톱 허브 시스템(Energy Virtual One-Stop Shop, 이하 EVOSS)***이 운영 중이다.

*주 : 그린 에너지 경매 프로그램(Green Energy Auction Programme, GEAP) : 재생에너지 전력 구매를 위해 필리핀 정부가 실시하는 정기 입찰 제도로, 공급가격을 경쟁 방식으로 결정함

**주 : 재생에너지 공급 의무화 제도(Renewable Portfolio Standards, RPS) : 배전사업자에게 일정 비율 이상의 재생에너지 구매를 의무화하는 제도로, 연간 의무비율이 점진적으로 상향 조정됨

***주 : 에너지 가상 원스톱 허브 시스템(Energy Virtual One-Stop Shop, EVOSS) : 에너지 프로젝트 인허가 절차를 온라인으로 통합 관리하는 플랫폼으로, 투자자의 행정 부담을 경감하고 절차 투명성을 제고함

다만, 일부 프로젝트는 부지 확보 지연, 송전망 연결 실패, 사전 개발 절차 미이행 등의 사유로 진행이 중단됐으며, 2025년 기준 88건 이상이 해지 또는 검토 대상으로 분류됐다. 이에 따라, 에너지 인프라의 스마트화는 확대되고 있으나, 제도적 이행력과 연계망 구축 역량은 주요 과제로 남아 있다.

3) 교통 및 모빌리티

교통 부문은 ICT 기반 스마트시티 구현에서 가장 빠르게 구조 전환이 이뤄지고 있는 분야다. 교통부(Department of Transportation, 이하 DOTR)와 공공사업도로부(Department of Public Works and Highways, 이하 DPWH)는 지능형 교통시스템(Intelligent Transportation Systems, 이하 ITS), 버스전용차로(BRT), 전기버스 도입 등을 중심으로 한 도시 교통 현대화 사업을 추진하고 있다.

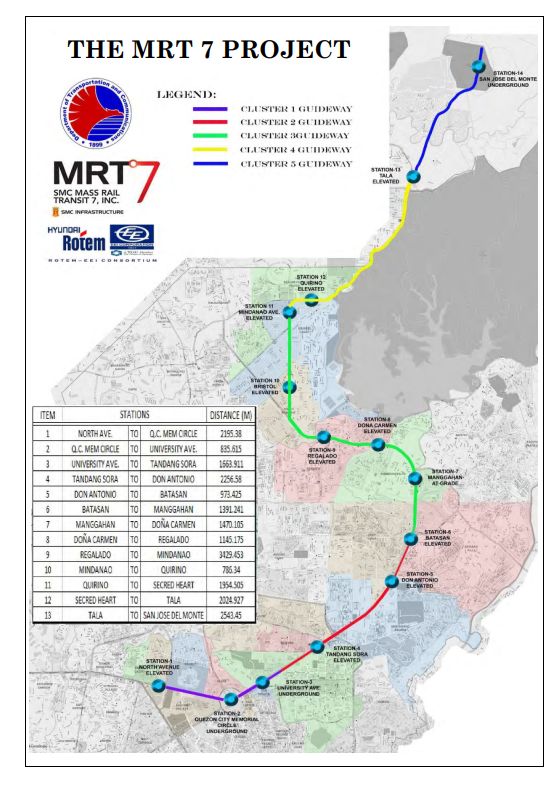

메트로 마닐라 도시철도 MRT-7, 다바오시의 전기버스 운영 체계, 클락경제특구 내 스마트 모빌리티 운영 플랫폼(Smart Mobility Operating Cloud, 이하 SMOC) 등은 차량 공급, 운행 데이터 통합, 실시간 모니터링 기능이 포함된 복합형 교통 시스템으로 구축되고 있다. 이들 프로젝트는 건설업, 차량 제조업, 통신·데이터 분야 기업의 협업 구조로 추진되며, 운행 정보의 디지털 분석과 인프라 유지보수 자동화를 포함하고 있어, 도시 교통 시스템 전반의 운영 효율성을 제고하는 기반으로 평가된다.

<MRT-7 프로잭트 노선도>

[자료 : 필리핀 공공-민간 협력센터(PPP Center Philippines) 공식 웹사이트]

필리핀의 스마트시티 시장은 도시의 핵심 기능인 인프라, 에너지, 교통 부문에서 동시에 디지털 전환이 진행 중이며, 각 부문은 상호 연계되는 구조로 설계되고 있다. 통합 관제, 에너지 효율화, 교통 흐름 최적화 등 개별 기능을 넘어, 전체 도시 운영의 데이터 기반 통합이 향후 주요 시장 구조로 자리잡을 것으로 분석된다.

정책 프레임워크 정비와 외국인 투자 유치 기반 확대, 민관협력 중심 구조 제도화

필리핀 정부는 스마트시티 조성을 국가 디지털 전환 전략의 핵심 축으로 삼고, 제도적 기반을 적극 정비하고 있다. 2023–2028 필리핀 개발계획(Philippine Development Plan)을 통해 도시계획, 교통, 통신, 재난관리 등 주요 공공서비스 부문에 대한 디지털 전환 방향을 제시한 가운데, 관련 부처는 분야별 세부 이행계획을 수립하여 실행에 착수한 상태다.

우선, 필리핀 정보통신기술부(DICT)는 국가 ICT 발전 아젠다(National ICT Development Agenda, 이하 NICTDA)를 바탕으로, 디지털 신원(ID) 시스템, 클라우드 기반 행정서비스, 사이버보안 인프라 구축을 중점 과제로 추진하고 있다. 동시에 스마트시티 기술에 대한 국가 표준 정립 작업도 병행하며, 기반 인프라의 통합성과 보안성을 높이는 데 주력하고 있다. 이러한 기술 기반을 뒷받침하기 위해, 과학기술부 산하 산업에너지신기술연구개발원(PCIEERD)은 센서, 데이터 솔루션, 에너지관리 시스템 등 스마트 기술에 대한 연구개발을 수행하고 있으며, 이 성과를 지방정부(Local Government Units, 이하 LGUs)와 연계한 시범사업으로 확장하고 있다.

한편, 내무&지방정부부(DILG)는 각 지방정부의 스마트시티 전환을 유도하기 위해 국제 스마트시티 박람회 개최, 지방거버넌스 정상회의 추진 등 다양한 프로그램을 운영하고 있으며, LGU의 디지털 역량 강화를 위한 정책적·재정적 지원을 확대하고 있다. 이는 시민참여 확대와 투명한 행정 운용을 촉진함으로써 스마트시티의 지속가능성을 강화하는 기반이 되고 있다.

<전략 기조 및 부처별 정책>

기관

주요 역할

정보통신기술부(DICT)

국가 디지털 전환 아젠다(NICTDA) 수립 및 이행, ICT 기반 인프라 및 사이버보안 전략 추진

산업에너지신기술연구개발원(PCIEERD)

스마트시티 관련 센서·데이터·에너지관리 기술 연구개발, 지방정부(LGU)와의 시범사업 추진

내무&지방정부부(DILG)

LGU의 스마트시티 전환 지원, 디지털 행정 역량 강화 및 민관협력 기반 확대

스마트시티 정책의 이행은 공공과 민간 간 협력 메커니즘의 확산과 제도적 기반 정비를 통해 뒷받침되고 있는 것으로 보인다. 이 과정에서 공공-민간 협력센터(Public-Private Partnership Center, 이하 PPP Center)는 지방정부가 추진하는 인프라 사업에 대해 기획, 조달, 계약 구조 설계 등 다양한 행정적 지원을 제공하고 있으며, 외국 기업을 대상으로 한 투자유치 설명회와 제도 안내, 입찰 자문 기능도 병행되고 있다.

2022년 개정된 공공서비스법(Public Service Act)(링크)은 이러한 흐름에 제도적 전환점을 제공한 바 있다. 개정안을 통해 통신, 전력, 운송 등 주요 인프라 분야에 대한 외국인의 100% 지분 투자가 허용되면서, 스마트시티 관련 외국인 투자 진입 여건이 구조적으로 개선되는 계기가 마련됐다.

<공공-민간 협력과 제도적 기반 정비>

정책·제도

내용 및 효과

공공서비스법 (2022 개정)

외국인의 주요 인프라 사업 100% 지분 보유 허용

PPP Center 지원 구조

LGU 대상 사업설계·조달 자문, 투자자 연결 및 제도 교육 수행

한편, 데이터 보안 및 디지털 행정 신뢰성 제고를 위한 법·제도 정비도 병행되고 있다. 정보통신기술부(DICT)는 사이버보안 전략 프레임워크 및 디지털 거버넌스 법안을 통해 공공데이터 수집·활용 기준을 정립하고 있으며, 관련 조치는 향후 AI·IoT 기반 도시 운영 시스템의 제도적 기반으로 작용할 전망이다.

현지 진출전략

필리핀의 스마트 시티 사업은 기술 인프라, 제도 정비, 규제 유연화가 병행되는 최근 흐름 속에서 외국인 투자 접근성은 개선되고 있으며, 민간 참여의 제도적 안정성도 강화되는 추세다. 스마트시티 분야에 대한 정책적 방향성과 행정 기반의 변화가 동시에 진전되고 있는 만큼, 진출을 모색하는 기업은 정부 정책과 지역 집행 환경을 함께 고려한 전략 수립이 요구된다.

1) 중앙-지방 간 행정 구조와 기업 접근의 복합성

필리핀의 스마트시티 사업은 중앙정부의 정책 기조를 기반으로, 지방정부(Local Government Units, LGUs)의 기획과 집행을 축으로 하는 분권형 행정 구조 속에서 전개되고 있다. 도시개발계획 수립과 예산 편성 권한이 LGU에 집중된 구조적 특성 상, 관련 사업의 구성과 추진 방식은 지역별 수요와 실행 여건에 따라 상이한 양상을 보인다.

이러한 구조적 특성은 진출을 검토하는 기업 입장에서도 중앙정부 차원의 정책 방향성과 개별 지방정부의 집행 역량을 함께 고려한 복합적 접근이 필요하다는 점을 시사한다. 정보통신기술부(DICT) 주도로 마련된 eLGU 시스템, Smart Barangay Toolkit 등이 통합 행정 도구로 제공되고 있으나, 실제 적용 수준은 지역에 따라 편차가 존재한다는 분석도 나온다. 행정 역량의 격차는 시장 진입의 난이도를 가르는 요소로 작용할 수 있다는 지적이다.

구분

중앙정부 역할

지방정부 역할

정책 수립 및 지원

국가 차원의 로드맵 설정, 기술 표준 제정, 재정적·제도적 지원 제공

도시개발계획 수립, 사업예산 편성, 민간사업자 선정 및 인허가 등 현장 실행

2) PPP 플랫폼 중심의 진출 전략 수립

시장 진입 경로는 공공-민간 협력(PPP) 구조를 중심으로 확장되고 있다. PPP Center는 지방정부의 스마트시티 사업 기획과 조달 구조 설계에서 참고 플랫폼으로 활용되고 있으며, 외국 기업을 대상으로 한 입찰 안내 및 제도 자문 기능도 함께 운영 중인 것으로 알려진다. 실제로 다수의 스마트시티 프로젝트가 PPP 모델에 기반하여 추진되고 있으며, 제안서 제출 및 입찰 절차는 PPP Center를 경유해 이뤄지는 사례가 많은 것으로 파악된다.

전략 요소

대응 방식

사업 발굴

PPP Center의 사업 데이터베이스 및 공공사업 발표 내용 모니터링

실행 협력

지방정부 대상 기술설명회 개최, 시범사업 제안 통한 관계 구축

제도 활용

PSA 개정(외국인 100% 투자 허용), PPP 법제 기반

현지화 대응

유지보수·운영체계 포함 설계, 사이버보안 및 데이터 저장 요건 대응

3) 통합형 시스템 수요 확대와 법적 대응력의 중요성

시장 수요는 도시 운영 전반의 통합 시스템화에 집중되고 있다. AI 기반 교통·에너지 관리, IoT 기반 환경 모니터링*, 디지털 행정 플랫폼 구축 등이 대표적이며, 개별 기술보다는 시스템 간 연동성, 유지관리 효율성, 사용자 접근성이 평가 기준으로 중시되는 분위기다.

*주 : IoT 기반 환경 모니터링 : 온도, 습도, 공기질, 소음, 수질 등 도시 환경 데이터를 센서를 통해 실시간 수집·분석하는 기술

이와 함께, 디지털 거버넌스 체계 정비와 데이터 보호 관련 법제의 강화가 병행되고 있어, 사이버보안, 개인정보 보호, 데이터 저장 기준 등에 대한 법적 대응 역량 또한 기업의 진출 요건으로 부상하고 있다. 스마트시티 프로젝트가 도시 인프라 전반과 맞물리는 구조인 만큼, 사업의 지속 가능성, 확장성, 정부 협업 경험 여부 등이 주요 평가 요소로 작용하고 있다는 분석이 제기된다.

시사점

필리핀은 스마트시티를 국가 차원의 핵심 전략으로 설정하고, 디지털 인프라 구축, 제도 정비, 민관협력 메커니즘 확산을 동시에 추진하고 있다. 2023~2028년 개발계획을 기반으로 ICT·교통·에너지 등 도시 기반시설 전반에 스마트 기술을 접목하는 프로젝트가 다수 진행되고 있으며, 공공서비스법 개정, 디지털 거버넌스 법안 도입 등을 통해 외국인 투자 진입 장벽도 완화되는 양상이다. 특히, 도시계획 수립과 사업 예산 편성 권한이 지방정부(LGU)에 집중된 구조 속에서, 중앙정부의 정책 방향성과 지방정부의 실행 역량 간 연결 고리가 정책 효과의 핵심 변수로 작용하고 있다.

이러한 여건은 한국 기업을 포함한 외국 기업 입장에서도 단일 기술 중심의 접근보다, 제도 환경 이해 및 행정 협업 구조에 대한 대응 역량이 요구되는 시장임을 시사한다. 시장 수요는 통합 운영 체계, 실시간 관리 기술, 시민참여형 디지털 서비스 등 복합적 요소를 중심으로 형성되고 있으며, 기술 연동성·운영, 효율성·법적 대응력 등이 프로젝트 참여의 주요 기준으로 적용되는 추세다. 필리핀 정부가 민간 주도형 사업 모델과 데이터 기반 행정체계로의 전환을 병행하고 있는 만큼, 향후 스마트시티 분야는 단기 사업 유치보다 중장기 파트너십 전략 수립을 전제로 한 대응이 바람직할 것으로 보인다.

자료: 필리핀 에너지부(DOE), 필리핀 공공사업도로부(DPWH), 필리핀 내무&지방정부부(DILG), Statista, 국제경영개발대학원(IMD),Newclark City, 필리핀 공공-민간 협력센터(PPP Center Philippines), 필리핀관보(Official Gadget), EIU Market Research, Philippines News Agency, Businessmirror 및 KOTRA 마닐라무역관 자료종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (스마트시티로 향하는 필리핀, 민관협력 주도 시장기회 확대)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

테무·쉬인·알리가 한자리에…ICBE 박람회로 본 중국 크로스보더 이커머스 트렌드

중국 2025-05-30

-

2

인도, 전략산업 중심으로 FDI 정책 전면 개편… 글로벌 투자 유치 가속화

인도 2025-05-29

-

3

미래를 향한 레일로드, UAE 철도 인프라 확장과 글로벌 연결 전략

아랍에미리트 2025-05-29

-

4

김익환 이스탄불공대 교수 "제3국 프로젝트 진출에 튀르키예는 유망 파트너"

튀르키예 2025-05-29

-

5

2025년 카자흐스탄 건설산업 정보

카자흐스탄 2025-05-08

-

6

베트남 스마트시티, 기술과 거버넌스 수출의 새로운 무대

베트남 2025-06-10

-

1

2024년 필리핀 프랜차이즈 산업 정보

필리핀 2024-12-23

-

2

2021년 필리핀 BPO 산업 정보

필리핀 2021-11-05

-

3

2021년 필리핀 산업 개관

필리핀 2021-07-02

-

4

필리핀 부동산 산업

필리핀 2020-07-06

-

5

필리핀 통신산업 정보

필리핀 2020-06-11

-

6

필리핀 관광산업

필리핀 2019-08-21