-

독일 바이오 항암제 시장 동향

- 상품DB

- 독일

- 프랑크푸르트무역관 박소영

- 2025-07-21

- 출처 : KOTRA

-

면역항암제 등 고부가 바이오 의약품 수요 확대, 독일은 유럽 내 핵심 성장 허브로 부상

유럽의약품청(EMA) 및 EU-GMP 요건 대응, 현지 협력·공동개발이 핵심 요소...고부가가치 수출 품목으로의 성장 기대

상품명 및 HS 코드

상품명: 바이오 항암제(HS Code 300490: ‘항결핵제ㆍ구충제ㆍ항암제, 기타, 아스피린제제, 항히스타민제제 등 기타 의약품’)

시장동향

독일은 유럽 최대의 제약 시장으로, 2023년 전체 의약품 매출은 약 557억 유로에 달했다. EU 내 최대 바이오의약품 생산 허브인 독일의 바이오의약품 시장 규모는 192억 유로로 전체 시장의 34.5%를 차지했으며, 점유율은 지속 확대되는 추세다. 같은 해 전체 의약품 시장이 전년 대비 2.8% 성장한 가운데, 바이오의약품 시장은 8.9%의 높은 성장률을 기록했다.

<독일 의약품 시장에서 바이오 의약품이 차지하는 비중>

(단위: %)

[자료: 보스턴 컨설팅(BCG)의 독일 의료 바이오기술 동향 2024, 현재 집계 기준 최신 자료]

지난 10여 년간 암 치료용 바이오 기반 약물 시장은 혁신적 치료법과 맞춤형 의학 발전에 힘입어 빠르게 성장했다. EU 내 바이오 의약품 신규 승인 수는 전체 의약품의 59%를 차지하며 꾸준히 증가해 왔으며, 2023년 독일에서는 417종이 승인됐다. 현재 유럽에서 승인되는 의약품의 절반 이상이 바이오 의약품으로, 이는 전통적 화학 합성 의약품과 대비된다.

보스턴컨설팅그룹이 독일 연구제약기업협회(VFA)의 의뢰로 매년 발간하는 독일 의료 바이오기술 보고서 2024에 따르면, 독일 바이오 항암제 시장은 61억 유로 매출로 전체 바이오 의약품 시장의 31.8%를 차지했으며, 2027년에는 91억 유로에 이를 전망이다. 특히 항암제, 면역치료제, 희귀질환 치료제가 성장을 주도하며, CAR-T 치료제와 단클론항체*등 고부가가치 제품이 주요 동력으로 꼽힌다.

*주: CAR-T 세포 치료는 환자의 T세포를 유전적으로 조작해 암세포를 공격하도록 하는 맞춤형 면역치료법이며, 단클론항체 치료제는 암세포의 표면에 존재하는 특정 단백질을 표적으로 해 암세포를 제거하는 치료제를 말한다.

독일 제약 산업 전문 정보포털인 ‘파마 팍텐(Pharma Fakten)’은 유전자 치료, 최신 항체 치료, 개인 맞춤형 종양 백신 분야의 연구가 활발히 진행되고 있으며, 이들 기술이 높은 잠재력을 지니고 있다고 평가한다. 이에 독일의 대표적인 암 퇴치 비영리 기관인 독일 암지원재단(Deutsche Krebshilfe)은 희귀암 치료제 개발에 2,000만 유로(약 318억 원)를 투자하고 연구 과제를 지원 중이다. EU도 ‘유럽 암 퇴치 계획’*으로 18억 유로(약 2조8000만 원)를 투입해 △표적 치료 임상 네트워크 구축, △바이오시밀러 인프라 확충을 위한 세제 감면, △종양 미세환경 분석용 AI 플랫폼 개발을 추진하고 있다.

* 주: 이는 2021년 2월 발표된, 암의 예방부터 조기 진단, 치료, 생존자 지원까지 포괄하는 종합 전략으로, 2025년까지 단계적으로 이행 중에 있다. 특히 디지털 및 바이오기술 혁신을 적극 활용해 암 발생률을 낮추고, 환자 치료의 질을 향상시키는 것을 목표로 한다.

이와 같은 환경 아래 독일 바이오 기술 기업들은 표적 치료제와 면역요법 분야에서 글로벌 경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대되며, 다만 고비용 구조 개선과 규제 환경 정비는 지속적 과제로 남을 전망이다.

최신 개발 동향: 바이오 기반 항암제 시장 내 기술 혁신과 치료 패러다임 전환

항암제는 전통적으로 화학합성 기반의 세포독성 항암제(chemotherapy)와 생물학적 제제(biologics)로 구분되며, 최근에는 후자인 바이오 항암제가 기술 혁신과 함께 시장의 중심으로 부상하고 있다. 바이오 항암제는 단클론항체(monoclonal antibody), 면역관문억제제(immunotherapy), 세포 및 유전자 기반 치료제 등을 포함하며, 생명공학 기술을 기반으로 생산된 고부가가치 의약품이다. 이 중 면역세포를 활용한 치료제, 특히 CAR-T 세포 치료*는 혁신적 성과를 입증하며 주목받고 있다.

* 주: ‘독일 의료 바이오기술 보고서 2024’에 따르면, 이 치료법은 2018년 EU에서 최초로 승인된 이후 혈액암 분야에서 80% 이상의 반응률을 보이며 빠르게 확산되고 있다. 특히 부작용이 적고 표적 치료 효율성이 높아, 향후 약 45%에 달하는 높은 성장률이 예상된다.

이와 함께, 최근 10여 년간 암 치료는 유전자 정보를 기반으로 한 개인맞춤형 정밀의료 중심으로 빠르게 전환되고 있으며, 정부의 정책적 지원과 기술 발전에 힘입어 유전자 프로파일링 기반 치료 역시 꾸준히 확대되고 있다. 특히 암 치료와 희귀질환 분야를 중심으로 임상 적용이 활발히 진행되고 있다. 아울러 단클론항체 기반 치료제는 특정 항원을 정밀하게 표적화해 암세포를 선택적으로 공격함으로써 치료 효과를 높이는 동시에 부작용을 줄이는 이점을 갖춰 표적치료제의 대표 기술로 자리매김하고 있다. 독일 내에서는 Panosome GmbH, Yumab GmbH 등이 이 분야에서 활발한 연구개발을 진행 중이며, 2025년까지 19종 이상의 신규 바이오시밀러 출시가 예정돼 있어, 치료 접근성과 비용 효율성 제고 측면에서 시장 확대가 가속화될 것으로 전망된다.

한편, 글로벌 산업 분석 전문 리서치 기관인 포춘 비즈니스 인사이츠(Fortune Business Insights)에 따르면, 최근 AI 기반 약물 개발이 가속화되면서 2026년까지 EU 내 40%의 바이오테크 기업이 머신러닝 플랫폼을 도입할 것으로 전망된다. 그러나 이러한 기술적 진전에도 불구하고 여전히 다양한 도전 과제가 존재한다. 제약 산업 전문 정보포털인 ‘파마 팍텐(Pharma Fakten)’에 따르면, CAR-T 치료제는 1회 투여당 제조 비용이 25만~40만 유로에 달해, 보험급여 적용에 한계가 있으며, 바이오시밀러 승인 과정에서는 오리지널 약물과의 효과·안전 유사성을 입증하는 동등성 시험에 평균 4.2년이 소요된다. 또한, 개인 유전정보를 활용한 임상시험은 유럽 개인정보보호규정(GDPR)으로 인해 일정 지연이 발생하는 등 규제 환경 측면에서 구조적 한계도 지적되고 있다.

최근 3년 수입규모

2024년 HS 코드 300490 기준 독일의 총수입 규모는 약 278억 달러로, 전년 대비 4.0% 증가하며 전년의 감소세에서 반등해 역기저 효과를 보였다. 2023년의 수입 감소는 팬데믹 기간 중 사전 확보한 의약품 재고로 인해 수입 수요가 일시적으로 감소하고, 先구매에 따른 소비 둔화가 이어진 결과로 해석된다. 아울러, 고금리·고물가 상황으로 보건 재정 부담이 가중되면서 공급량 조정이 이뤄진 점도 주요 요인으로 작용한 것으로 볼 수 있다.

<독일의 바이오 항암제(HS 코드 300490기준) 수입 현황>

(단위: US$ 천, %)

구분

2022

2023

2024

수입규모

증감률

수입규모

증감률

수입규모

전년 동기 대비 증감률

수입규모 및

성장률

30,162,360

2.3

26,769,962

-11.3

27,843,323

4.0

* 주: 해당 통계는 HS Code 300490 기준으로 ‘항결핵제ㆍ구충제ㆍ항암제, 기타, 아스피린제제, 항히스타민제제 등 기타 의약품’을 의미한다.

[자료: 자료: GTA (2025.6.30. 집계 기준 최신 수치)]

상위 10개국 수입동향 및 대한 수입규모

2024년 HS 코드 300490 기준, 독일의 주요 의약품 수입 상위 5개국은 아일랜드(점유율 16.5%), 미국(12.9%), 스위스(11.2%), 네덜란드(9.0%), 영국(7.1%) 순이며, 아일랜드와 미국의 수입 시장 점유율이 약 30%를 차지한다. 미국을 제외하면 대부분 유럽 역내에서 수입이 이뤄지고 있다. 전체적으로 순위 변동이 크지 않은 가운데, 아일랜드, 스페인, 스웨덴은 다소 부진한 흐름을 보이고 있으며, 2022년 수입 4위였던 영국은 브렉시트에 따른 무역 장벽과 공급망 재편의 영향 속 2023년 8위로 하락했다가, 2024년 들어 다시 반등세를 보였다.

<독일의 바이오 항암제(HS 코드 300490기준) 주요 수입국 현황>

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

금액

점유율

전년 동기 대비 증감률

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2024/2023 기준

전 세계

30,162,360

26,769,962

27,843,323

100

100

100.0

4.0

1

아일랜드

5,996,560

5,463,896

4,604,477

19.9

20.4

16.5

-15.7

2

미국

3,470,465

3,168,997

3,580,886

11.5

11.8

12.9

13.0

3

스위스

3,608,162

2,737,995

3,123,339

12.0

10.2

11.2

14.1

4

네덜란드

2,563,233

2,352,830

2,516,995

8.5

8.8

9.0

7.0

5

영국

3,436,205

1,491,017

1,964,943

11.4

5.6

7.1

31.8

6

프랑스

1,500,976

1,532,056

1,745,300

5.0

5.7

6.3

13.9

7

이탈리아

1,558,806

1,506,798

1,533,679

5.2

5.6

5.5

1.8

8

스페인

1,429,078

1,760,322

1,526,584

4.7

6.6

5.5

-13.3

9

스웨덴

789,203

973,210

864,984

2.6

3.6

3.1

-11.1

10

벨기에

1,051,535

793,097

741,850

3.5

3.0

2.7

-6.5

36

한국

15,101

16,802

37,518

0.1

0.1

0.1

123.3

[자료: GTA (2025.6.30. 집계 기준 최신 수치)]

HS 코드 300490 기준으로, 독일의 대한국 수입은 2022년 1510만 달러(40위), 2023년 1680만 달러(39위)에 이어 2024년에는 3752만 달러(36위)로 전년 대비 123.3% 증가하며 지속적인 성장세를 보이고 있다. 이는 일부 국내 기업을 중심으로 위탁생산(CDMO) 활용 및 바이오시밀러 수출이 확대된 데 따른 결과로, 독일 등 유럽 내 항암제·항생제 등의 공급 부족 현상이 심화되며 대체 수입처 확보에 대한 수요 증가도 주요 배경으로 작용한 것으로 분석된다. 이와 함께 EU-GMP 인증 및 EMA/EU 승인*을 획득한 한국산 바이오시밀러·항암제의 공급이 확대되고 있으며, 인천 송도·오송 등 바이오 클러스터 기반의 고품질·대량 생산 역량이 독일 시장에서 점차 인정받으며 진입이 가속화되고 있다.

* 주: 바이오 의약품은 유럽의약품청(EMA)의 심사와 허가 권고를 거쳐 EU 집행위원회가 최종 승인한다.

경쟁동향

독일 바이오 항암제 시장은 다국적 제약사의 선도적 입지와 함께 기술 기반 바이오테크의 활발한 진출이 병행되는 구조로, 고부가가치 신약 분야에서 치열한 경쟁이 전개되고 있다. 대표적인 독일계 기업으로는 머크(Merck KGaA)와 바이오엔테크(BioNTech)가 있으며, 이들은 자국 기술 기반의 면역항암제와 mRNA 플랫폼을 앞세워 시장 내 입지를 강화하고 있다. 머크는 독일 내에서 유일하게 자체 기술로 면역항암제를 상용화한 기업으로, 최근에는 ADC(Antibody-Drug Conjugate: 항체약물복합체) 및 차세대 면역항암제 파이프라인을 확대하고 있다. 2024년 기준 머크의 항암제 분야 매출은 20억 유로에 달한다.

로슈(Roche)는 스위스에 본사로 둔 글로벌 선두 기업으로, 세포 표면 단백질을 표적으로 하는 단클론항체 기반 항암제 및 면역항암제 분야에서 독보적 시장 지위를 점하고 있다. 대표 품목인 허셉틴(Herceptin)은 HER2* 수용체를 표적으로 하는 정밀의료 기반 치료제이며, 리툭산(Rituxan), 아바스틴(Avastin), 티센트릭(Tecentriq) 등도 글로벌 시장에서 널리 사용되고 있다. 특히 티센트릭은 면역관문억제제 중 하나인 PD-L1 억제제**의 대표 약물로 꼽힌다.

* 주: HER2 수용체는 인간 세포 표면에 존재하는 단백질로 세포의 성장, 분화, 생존에 관여하는 신호 전달 경로의 중요한 구성 요소다.

** 주: PD-1(Programmed Cell Death Protein 1: 세포예정사단백질)은 T세포에서 발견되는 단백질로, 암세포 등 일부 세포 표면에 발현되는 PD-L1(Programmed Death-Ligand 1)과 결합할 경우 면역 반응을 억제한다. 이 결합을 차단하는 것이 면역관문억제제의 핵심 기전이다.

로슈는 또한 독일 펜츠베르크(Penzberg) 연구소를 기반으로 진단–치료 통합 플랫폼을 구축하고 있으며, 액체 생검* 기반의 정밀진단 솔루션을 강화해 2024년 독일 내 총 85억 유로의 항암제 매출을 기록했다.

* 주: 액체 생검은 혈액(또는 기타 체액)에서 암 관련 유전물질(DNA, RNA 등)을 추출·분석하는 기술이며, 이 분석을 통해 표적 치료제나 면역 항암제 등 환자 맞춤형 치료를 설계할 수 있다.

미국 기업 중 머크(MSD, Merck & Co.)는 PD-1 억제제 키트루다(Keytruda)를 통해 글로벌 면역항암제 시장을 주도하고 있다. 또한 BMS(Bristol-Myers Squibb)는 옵디보(Opdivo)와 여보이(Yervoy)의 병용요법을 통해 면역항암제 병용치료 전략의 선구자로 평가받고 있으며, 이 조합은 치료 반응률 향상 측면에서 우수한 결과를 보여주고 있다. 또 스위스의 노바티스(Novartis)는 CAR-T 치료제 킴리아(Kymriah)를 세계 최초로 상용화한 바 있으며, 고도로 개인화된 면역치료제 시장에서 선도적 위치를 점하고 있다.

최근에는 신생 바이오텍 기업들의 진입도 활발하다. 뮌헨 혁신 창업 센터 IZB에 입주한 CatalYm GmbH는 GDF-15*를 표적하는 면역항암제를 개발 중이며, Eisbach Bio는 KRAS** 변이암을 대상으로 한 정밀 항암제 연구를 진행 중이다. 베를린의 비오게네스(BioGenes)는 항체 분석 및 진단 시약 개발에 특화된 기술기업으로 주목받고 있다.

* 주1: GDF(Growth Differentiation Factor: 성장 분화 인자)-15는 체내 스트레스 반응과 관련된 단백질로 암세포의 면역 회피에 관여한다.

** 주2: KRAS 유전자는 세포 내 신호전달을 조절하는 GTPase 단백질을 코딩하며, 세포의 성장, 분화, 생존을 조절하는 데 핵심적인 역할을 한다.

한편 독일 바이오엔테크(BioNTech)는 코로나19 백신으로 확보한 글로벌 신뢰를 바탕으로, mRNA(messenger RNA: 메신저 리보핵산 기술) 기반 면역항암제 개발에 집중하고 있으며, 2025~2026년 상용화를 목표로 하고 있다. mRNA 기술은 체내에서 특정 단백질을 생성해 면역반응을 유도하는 방식으로, 향후 항암제 플랫폼으로의 확장성이 높게 평가된다.

한국 기업 중에서는 보령제약이 이리노테칸, 옥살리플라틴 등 전통적인 세포독성 항암제를 유럽 일부 국가에 공급하며 시장 진출 기반을 마련하고 있다. 바이오 항암제 분야에서는 셀트리온과 삼성바이오에피스는 단클론항체 기반의 바이오시밀러 제품을 중심으로 유럽 내 경쟁력을 확보하고 있으며, 현지 파트너와의 협업을 통해 시장 진출 기반을 강화하고 있다. 특히 삼성바이오에피스의 온트루잔트(Ontruzant)는 2017년 EU의 승인을 받은 최초의 항암제 바이오시밀러로, 한국 기업의 본격적인 바이오 항암제 시장 진출의 신호탄이 됐다.

이 외에도 유한양행은 표적·면역항암제를, 한미약품은 다양한 파이프라인을 바탕으로 항암 신약 개발을, GC녹십자는 NK세포 기반 면역항암제를, 대웅제약은 T세포 면역항암제의 개발 및 생산 확대에 주력하고 있다. 또 에이비엘바이오(ABL Bio)와 지놈앤컴퍼니(Genome & Company) 등도 자체 파이프라인 기반의 항암 신약 개발을 추진 중이다. 특히 지놈앤컴퍼니는 면역항암제 ‘GENA-104’에 대해 최근 2025년 2월 영국의 엘립시스파마(Ellipses Pharma Limited)와 글로벌 기술이전 계약을 체결하며 주목받고 있다.

현재 항암제 시장은 병용 요법 중심으로 빠르게 전환되고 있으며, 면역항암제 간 병용(예: PD-1/PD-L1 + CTLA-4 억제제*), 또는 표적치료제 및 세포독성 항암제와의 병용이 치료 효과를 극대화하는 전략으로 주목받고 있다. 이에 따라 글로벌 기업은 병용 임상 및 공동 개발을 강화하며, 시장 내 선도 지위를 더욱 공고히 하고 있다.

* 주: CTLA-4 억제제는 T세포의 활성화를 억제하는 CTLA-4 단백질을 차단함으로써, 면역시스템이 암세포를 인식하고 공격하도록 유도하는 항체 기반 면역항암제다.

<주요 경쟁제품 현황>

제조업체명/유통업체명

대표 의약품 (성분명)

적응증

특징

본사

소재지

머크 KGaA(Merck KGaA)

바벤시오(Bavencio®, 성분명: Avelumab)

메르켈세포암(Merkel Cell Carcinoma), 신세포암(Renal Cell Carcinoma) 등

PD-L1을 표적하는 면역관문억제제

독일

로슈(Roche)

허셉틴 (Herceptin, 성분명: 트라스투주맙)

HER2 양성 유방암, 위암

HER2 단클론항체

스위스

아바스틴 (Avastin, 성분명: 베바시주맙)

대장암, 폐암, 신장암, 난소암 등

종양 혈관 차단이라는 새로운 기전

티쎈트릭(Tecentriq, 성분명: 아테졸리주맙)

비소세포폐암, 삼중음성유방암 등

PD-1 면역관문억제제

머크(Merck & Co., MSD)

키트루다(Keytruda, 성분명: 펨브롤리주맙)

비소세포폐암, 흑색종, 두경부 편평세포암 등 다양한 암종

PD-1 면역관문억제제

미국

BMS(Bristol-Myers Squibb)

여보이(Yervoy®, 성분명: 이필리무밥)

흑색종, 비소세포폐암, 신장암, 간암, 대장암

PD-1 면역관문억제제 (CTLA-4 억제제)

미국

노바티스(Novartis)

킴리아(Kymriah, 성분명: 티사젠렉류셀)

B세포 급성 림프구성 백혈병, 림프종

CAR-T 세포치료제 (환자 면역세포 유전자 조작)

스위스

아스트라제네카(AstraZeneca)

임핀지(Imfinzi, 성분명: 더발루맙)

비소세포폐암, 소세포폐암, 담도암 등

PD-1 면역관문억제제

영국

셀트리온(Celltrion)

트룩시마(Truxima, 성분명: 리툭시맙)

비호지킨림프종, 만성 림프구성 백혈병 등

단클론항체 기반의 항암제용 바이오시밀러(로슈의 맙테라(MabThera)/리툭산(Rituxan)

한국

허쥬마(Herzuma, 성분명: 트라스투주맙)

HER2 양성 유방암, 전이성 위암 등

단클론항체 기반의 항암제용 바이오시밀러(로슈의 허셉틴)

삼성바이오에피스(Samsung Bioepis)

온트루잔트(Ontruzant, 성분명: 트라스투주맙)

HER2 양성 유방암, 전이성 위암 등

단클론항체 기반의 항암제용 바이오시밀러(로슈의 허셉틴)

한국

[자료: 각 기업 홈페이지(파이프라인 및 발표 자료), VFA, Bio Deutschland 산업보고서, 일부 국내 언론 보도자료]

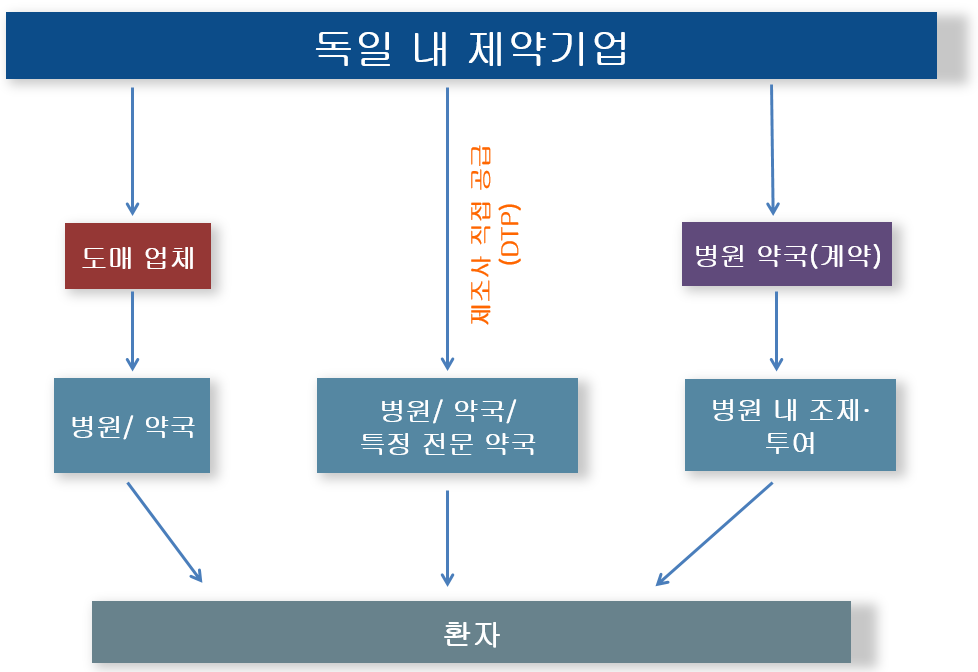

유통구조

의약품 유통 시스템은 철저한 규제와 효율적인 공급망을 기반으로 운영되며, 항암제와 같은 고도의 관리가 필요한 전문의약품은 병원과 약국을 중심으로 유통된다. 제약기업이 생산한 의약품은 원칙적으로 도매업체를 거쳐 병원과 약국 등 의료기관에 공급되며, 일부 고가·특수 의약품에 한해서만 제한적으로 병원 또는 약국에 직접 공급(DTP: Direct-to-Pharmacy)되기도 한다. 항암제는 주로 도매업체를 통한 공급이 이뤄지지만, 일부 고가 맞춤형 치료제 등에서 병원과 제약사 간 직접 계약이 이뤄지기도 한다. 한국 기업이 독일 내에서 직접 유통망을 구축하기는 쉽지 않으므로, 현지 도매업체와의 파트너십이 필요할 수 있다.

* 주: 독일 주요 의약품 도매업체로는 Phoenix Group, McKesson Europe(구 Celesio), Alliance Healthcare Deutschland, Sanacorp, Noweda 등이 있으며, 모두 GDP(Good Distribution Practice: 우수 의약품 유통관리 기준)를 준수하며 냉장 보관 등 항암제 유통에 필요한 물류 인프라를 갖추고 있다.

<독일 항암제 유통 모델>

[자료: KOTRA 프랑크푸르트 무역관 자체 작성]항암제는 주로 대학병원, 종합병원, 암 전문 치료센터 등을 통해 유통되며, 바이오 항암제의 경우 병원 내에서 조제 및 정맥주사 형태로 처방된다. 일부 경구용 항암제는 암 전문 약국(Onkologie-Apotheke)을 통해 조제되기도 하며, 외래 처방을 통해 일반 약국에서도 유통될 수 있다. 이 경우 처방전이 필수이며, 대부분 법정 건강보험에서 비용을 지원한다. 사보험 가입자의 경우 약국에서 선결제 후 보험 청구 방식으로 운영된다.

독일 병원은 항암제 조달 시 도매업체를 통한 대량 공급 외에도 개별 병원 또는 병원연합을 중심으로 한 입찰 방식으로 구매를 진행한다. 특히 적응증이 넓고 사용량이 많은 항암제는 도매 유통 경로를 통해 공급되며, CAR-T 등 고가의 맞춤형 치료제는 병원이 직접 입찰을 통해 도입하는 경우가 많다. 병원 입찰에서는 가격뿐 아니라 공급 안정성, 콜드체인 물류 인프라 보유 여부 등이 주요 평가 요소로 작용한다.

독일 제약 시장은 보험 환급 제도 하에서 의약품의 법정 건강보험협회(GKV) 등록이 중요하며, 항암제와 같이 병원 중심 유통이 이뤄지는 경우, 현지에서 확고한 네트워크를 보유한 기업과의 공동 임상, 또는 유럽 내 파트너십을 통해 진입 기반을 마련하는 것이 효과적이다. 대형 제약사는 자체 물류를 통해 병원·약국에 공급하기도 하나, 물류 부담으로 인해 많은 해외 기업은 도매업체와의 협력을 선호하고 있으며, 최근 일부 기업은 현지 입지를 확대해 직접 유통에 나서는 사례도 늘고 있다. 이 외에도 특정 유통사가 특정 의약품에 대해 독점 공급권을 보유하는 경우도 존재한다.

관세율 및 인증

HS 코드 300490 기준, 해당 제품의 일반 수입관세율은 0%로, 한국산 제품에도 FTA 여부와 관계없이 동일하게 0%가 적용된다. 2011년 한-EU FTA 발효로 한국 기업이 관세 혜택을 활용할 수 있게 됐으나, 의약품은 본래 무관세 품목이므로 FTA가 필수 요건은 아니다.

* 주: 일반 제품의 경우 건당 수출금액이 6000유로를 초과하면, FTA 관세 혜택을 적용받기 위해 한국 관세청에서 ‘인증수출자’ 자격을 취득해야 한다. (관련 정보는 FTA 무역종합지원센터(http://okfta.kita.net) 참조)

아울러 항암제를 포함한 의약품 제조사는 유럽 시장에 유통하기 위해 EU-GMP(유럽 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준) 준수를 필수적으로 이행해야 한다. 또한, 독일 및 EU 내에서 의약품을 판매하기 위해서는 유럽의약품청(EMA) 또는 독일연방의약품·의료기기관리청(BfArM)의 승인을 획득해야 한다.

신약은 EMA의 중앙집중 절차(CP: Centralized Procedure)를 통해 EU 전역에서 유통 가능한 허가를 받을 수 있다. 반면, 제네릭(Generic) 의약품이나 바이오시밀러는 독일 내 개별 승인, 또는 타국 승인 기반의 상호인정절차(MRP: Mutual Recognition Procedure) 또는 분산절차(DCP: Decentralized Procedure)를 통해 허가 신청이 가능하다.

아울러, 독일 내 의약품 도매업체와 병원 약국은 GDP(우수 의약품 유통관리 기준)를 준수해야 하며, 특히 냉장 보관이 필요한 항암제 등 생물학적 제제는 콜드 체인(Cold Chain) 물류 시스템을 통해 철저한 온도 관리가 요구된다.

또한, 독일 내 유통되는 모든 의약품은 PZN(Pharmazentralnummer)이라는 고유 코드를 부여받아야 하며, 이는 독일 약국 및 도매업체에서 의약품을 식별하고 관리하는 데 필수적인 요소다. 해당 코드는 IFA GmbH(전문의약품 정보 센터)가 발급을 담당하며, 제조사, 유통사, 수입사가 신청할 수 있다.

<PZN 번호 예시>

[자료: IFA GmbH]

시사점

최근 들어 유럽 내 의약품 부족 사태가 빈번하게 발생하고 있다. 일부 항암제 역시 예외가 아니며, 원료 부족, 제조상의 문제, 물류 지연 등으로 공급 차질이 발생하고 있다. 이에 따라 EU 및 각국 정부는 공급망 안정화를 위한 대책을 마련 중이다. 이러한 상황은 고품질의 생산 역량과 글로벌 수준의 위탁생산 경험을 갖춘 우리 기업에 새로운 진출 기회로 작용할 수 있다.

(GMP 인증 및 EMA 심사/EU 집행위 승인) 독일을 비롯한 EU 제약 시장은 진입 장벽이 높은 것으로 잘 알려져 있으나, 최근 몇 년간 우리 기업들이 EMA의 허가 권고를 획득하고 EU 집행위의 최종 승인을 받는 사례가 증가하고 있으며, 이에 더해 적극적인 현지 진출이 이어지면서 점진적인 성장세를 보이고 있다. 특히, 코로나19 팬데믹 이후 한국의 모범적인 방역 대응이 주목받으면서, 유럽 시장 진입의 물꼬를 트는 계기가 됐다고 평가할 수 있다.

다만, EU에서 품목 허가를 받기 위해서는 임상용 또는 상업용 바이오의약품이 EU-GMP 인증을 받은 제조시설에서 생산돼야 하며, 이에 따라 우리 기업은 EU-GMP 인증을 자체 확보하거나, 유럽 내 인증된 위탁생산기업(CDMO)과 계약을 체결해 해당 요건을 충족해야 한다.

(유통 파트너 확보 전략) 한국을 포함한 비EU 국가의 제약기업이 독일 제약시장에 진입하기 위해서는 EU의 까다로운 규제 및 인증 절차, 복잡한 유통 네트워크, 시장 접근 전략 등에 대한 철저한 사전 준비가 필요하다. 독일은 유럽 최대의 의약품 시장으로, 법정 건강보험(GKV)을 기반으로 한 도매 중심 유통 구조와 병원 중심 처방 체계를 갖추고 있어 시장 진입을 위해서는 시장 구조에 대한 충분한 이해가 필수적이다. 항암제 및 바이오 의약품과 같이 고부가가치 제품군의 경우, 병원 중심의 유통 전략이 특히 중요하며, 현지 제약사, 병원, 연구기관 등과의 협력은 효과적인 진출 경로가 될 수 있다.

또한 항암제의 경우, 독일 역시 한국과 유사하게 종합병원, 대학병원, 암 전문센터를 중심으로 공급이 이뤄지므로, 이들과의 전략적 파트너십 구축이 시장 진입의 핵심이다. 아울러 현지 기업과의 라이선싱 계약, 공동 연구개발, 기술이전 등도 유망한 진출 수단으로 활용할 수 있다.

(시장 진출 방안) 독일 바이오 항암제 시장은 면역치료제, 맞춤형 치료제 등 고가·고기술 기반 제품을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 희귀암, 특정 적응증 등 틈새시장을 중심으로 진입 기회를 모색할 수 있다. 특히 종합병원이나 암 전문 센터와의 협업은 실제 수요와 직접 연결되는 전략으로 효과적이다. 다만, 병원 입찰 참여나 현지 제약사와의 공동개발 등은 중소·중견기업에는 현실적인 진입 장벽으로 작용할 수 있다. 이에 따라 초기 파이프라인이나 독자적 공정기술을 보유한 기업은 기술이전(라이선스 아웃) 방식의 간접 진출 전략을 병행적으로 고려할 수 있다.

또한 독일 및 유럽 내 바이오 클러스터(예: BioM, Bio Deutschland)와의 연계를 통해 네트워크를 구축하고, BIO-Europe, CPHI 등 글로벌 전시회 참가를 통해 현지 기업 및 기관과의 접점을 확대하는 것도 효과적이다. 특히 파트너링원(PartneringONE)*과 같은 B2B 파트너링 플랫폼을 활용한 사전 미팅 중심의 협력 기회를 모색하는 것도 효과적이라 할 수 있다.

*주: PartneringONE은 미국 EBD Group이 운영하는 B2B 매칭 플랫폼으로, BIO-Europe 등의 글로벌 파트너링 행사 참가 시 수주 전 등록을 통해 맞춤형 비즈니스 미팅을 사전에 조율할 수 있다.

아울러, 독일 현지의 주요 임상시험 대행기관(CRO)인 리니컬 유럽(Linical Europe)(구 Accovion) 및 FGK 클리니컬 리서치(FGK Clinical Research)*와의 협력을 통해 임상 인프라와 EMA 허가 요건 대응 역량을 강화하는 한편, 한국이 강점을 가진 위탁생산 역량을 활용한 전략적 진출 역시 유효한 수단이 될 수 있다. 특히 일부 한국 기업은 글로벌 수준의 바이오시밀러 개발·생산 능력을 이미 입증하고 있어, CDMO를 활용한 수출은 독일 내 공급망 안정화 수요와 맞물려 실질적인 시장 기회를 창출할 수 있을 것으로 기대된다.

*주: FGK는 2023년 바이오헬스 국제 컨벤션 BIO KOREA에 참가해 한국 기업과의 네트워크 구축에 나선 바 있다.

이러한 전략을 복합적으로 활용할 경우, 우리 중소·중견기업도 독일 바이오 항암제 시장에서 실질적인 진출 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 고부가가치 수출 다변화를 추진하는 현 시점에서 의미 있는 교두보가 될 뿐 아니라, 신산업 분야에서 국내 강소기업의 수출 확대를 견인하고, 머지않아 한국산 바이오 의약품이 대독일 고부가가치 수출품목으로 자리매김해 수출 포트폴리오의 고도화를 이끄는 핵심 동력으로 작용할 것으로 전망된다.

전시회명(현지어명)

BIO-Europe/BIO-Europe Spring

전시회명(한국어)

바이오 유럽/바이오 유럽 스프링

(유럽 최대 규모의 바이오 제약 B2B 파트너링 행사)

전시품목

바이오 의약품 (항암제, 면역치료제, 백신 등), 바이오시밀러 및 신약 후보물질, CDMO 및 CMO 서비스, 진단 및 치료 플랫폼 기술, 기술이전 및 공동연구 파트너십

개최도시/개최주기

뮌헨(München), 함부르크(Hamburg), 라이프치히(Leipzig), 베를린(Berlin), 쾰른(Köln) 등, 매년 유럽 전역 순환 개최 (2025년은 오스트리아 빈 개최 예정)

규모(참가국, 기업, 방문객 수, 2024년)

60여 개국, 기업 수 2800개, 방문객 수 5500명 이상

개최기간(2025년)

2025.11.3.~11.5.

웹사이트

* 주: 독일 프랑크푸르트에서 주로 개회되는 국제 의약품 원료 전시회(CPHI Worldwide)도 세계 최대 규모의 제약산업 전문 전시회로, 매년 유럽 주요 도시를 순환 개최하며, 주로 제약 원료 및 완제의약품 수출입 전시회이나, 최근 바이오 의약품 부문을 확대 중이다.

[자료: Bio-Europe 사이트, cphi.com]

자료: 독일 연구제약기업협회(VFA), 보스턴컨설팅(BCG), GTA, Handelsblatt, Bio Deutschland, Pharma Fakten, IFA GmbH, Fortune Business Insights, 각 기업 및 주요 협회 홈페이지, Bionity, www.cancer.gov, 국가암정보센터, 일부 국내 언론자료, 기업 인터뷰, Bio Europe, cphi.com및 KOTRA 프랑크푸르트 무역관 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (독일 바이오 항암제 시장 동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

2024년 독일 바이오헬스 산업 정보

독일 2024-12-20

-

2

2025 독일 자동화·로봇 트렌드 리포트: 현장에서 직접 읽는 변화의 신호

독일 2025-07-21

-

3

포르투갈 뷰티테크 기기 시장동향

포르투갈 2025-07-21

-

4

2024년 독일 반도체 산업 정보

독일 2024-12-11

-

5

2025년 독일 철강산업 정보

독일 2025-04-01

-

6

라부부가 보여준 깜짝 소비의 재미, 미국 미스터리 박스 시장이 커지는 이유

미국 2025-07-21

-

1

2025년 독일 방위산업 정보

독일 2025-07-22

-

2

2025년 독일 철강산업 정보

독일 2025-04-01

-

3

2024년 독일 바이오헬스 산업 정보

독일 2024-12-20

-

4

2024년 독일 반도체 산업 정보

독일 2024-12-11

-

5

2024년 독일 IT 산업 정보

독일 2024-08-14

-

6

2024 독일 항공 우주 산업 정보

독일 2024-07-14

- 이전글

- 다음글