-

미국 헤어케어 시장동향

- 상품DB

- 미국

- 로스앤젤레스무역관 Chris Kim

- 2025-04-25

- 출처 : KOTRA

-

린스에서 본드 기술까지 성장하는 미국 헤어케어 시장, '가성비 프리미엄'과 기술혁신 주도

프랑스·캐나다 등 프리미엄 브랜드 강세, 떠오르는 “K-Beauty” 한국산 제품은 4% 점유율로 6위

헤어케어 제품은 린스, 트리트먼트, 스타일링 제품, 염모제, 탈모 치료제 등 모발 건강과 외관을 관리하는 데 사용되는 제품군으로, 미국 미용·화장품 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있다. HS Code 3305.90은 기타 미용·화장용 조제품으로, 대부분의 헤어케어 제품이 여기에 해당한다.

시장 동향

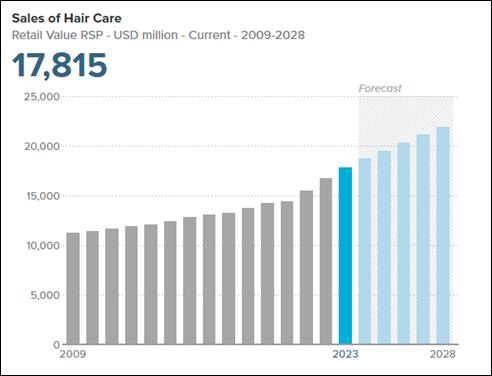

글로벌 리서치 기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2023년 미국 헤어케어 시장의 소매 판매 규모는 약 178억 달러로 전년 대비 7% 증가했다. 이 중 살롱 전문 제품(Salon Professional Hair Care)은 10% 성장한 47억 달러를 기록하며 가장 빠르게 성장한 부문으로 나타났다. 고급화 트렌드가 지속되면서 스킨케어에 준하는 성분을 요구하는 스킨케어화(skinification) 추세와 살롱급 품질에 대한 소비자 수요가 시장 성장을 견인한 것으로 나타났다.

<2009~2028년 미국 헤어케어 매출 동향 및 전망>

(단위: US$ 백만, %)

*주1: 2024년 이후 수치는 전망치

[자료: Euromonitor]

인플레이션의 장기화 속에서도 미국 소비자들은 셀프케어를 위한 프리미엄 제품에 지출을 지속하고 있으며, ‘가성비 프리미엄(value-focused premiumisation)’ 전략이 효과를 발휘하고 있다. K18, Amika, Odele, Native 등 중간 가격대 제품이 소비자 선호를 받고 있으며, 살롱 전용 제품과 유사한 기술력을 갖춘 보급형 제품의 시장 침투가 확대되고 있다.

한편, 화학적 성분에 대한 소비자 불신이 커지면서 파마제와 스트레이트너 제품은 지속적인 수요 감소세를 보이고 있다. 특히, 헤어 릴랙서 사용과 자궁암 간의 연관성을 지적한 집단 소송이 진행되며, 향후 5년간 해당 카테고리는 두 자릿수 마이너스 성장률을 기록할 것으로 전망된다.

수입 동향

미국의 2024년 헤어케어 제품 수입액은 HS Code 3305.90 기준으로 보았을 때, 지난해 대비 7.2% 증가한 약 13억 달러로 기록됐다. 멕시코는 미국의 헤어케어 수입 대상국 1위로, 2024년 전체 수입액 중 약 22.4%를 차지했다.

수입액 2위 국가는 캐나다로, 2024년 전체 수입액의 약 20.5%를 차지했다. 미국과의 지리적 근접성과 안정적인 물류 체계를 바탕으로 미국 내 대형 유통망을 중심으로 공급이 이뤄지고 있다. 이어 이탈리아(12.1%), 이스라엘(7.3%), 중국(5.6%) 등이 주요 헤어케어 수입국으로 나타났다. 이탈리아와 이스라엘은 고기능성 및 천연 성분 기반의 프리미엄 제품으로 경쟁력을 강화하고 있다.

한국은 2024년 기준 전체 헤어케어 수입액 비중 6위에 해당하며, 2024년 미국의 한국산 제품 수입액은 약 5,610만 달러로 기록됐다. 이는 전년 대비 62% 증가한 수치다. 특히 K-뷰티 브랜드의 현지화 전략, 아마존 및 월마트닷컴을 통한 온라인 채널 확장, 그리고 ‘클린 뷰티’ 트렌드에 부합하는 제품 라인업이 수입 증가에 기여한 것으로 분석된다.

<최근 3년간 미국의 헤어 케어 수입 동향(HS Code 3305.90 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

순위

국가

연도별 수입액

비중

증감률

2022년

2023년

2024년

2022년

2023년

2024년

`23/`24

-

전체

1,327

1,280

1,373

100.00

100.00

100.00

7.27

1

멕시코

317.3

330.9

307.1

23.90

25.84

22.35

-7.20

2

캐나다

340.9

288.3

282.2

25.67

22.51

20.54

-2.13

3

이탈리아

149.6

142.0

166.1

11.26

11.09

12.09

16.98

4

이스라엘

80.1

84.6

99.9

6.03

6.60

7.27

18.14

5

중국

56.0

62.5

77.5

4.22

4.88

5.64

23.88

6

한국

27.6

34.6

56.1

2.08

2.70

4.09

62.12

7

독일

62.9

54.0

45.6

4.74

4.22

3.32

-15.52

8

스페인

40.9

45.1

43.2

3.08

3.53

3.15

-4.21

9

그리스

27.1

26.8

40.4

2.04

2.09

2.94

50.62

10

네덜란드

26.9

22.4

24.6

2.03

1.75

1.79

10.01

*주1: 순위는 2024년 수입액 기준

[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas(2025.4.14)]

경쟁 동향

2023년 기준 미국 헤어케어 시장의 선두 업체는 L'Oréal USA로, 시장 점유율 21.2%를 기록했다. 이어 Unilever(13.7%), Proctor & Gamble(12.7%)이 뒤를 이었다. 프리미엄 헤어케어 분야에서는 John Paul Mitchell Systems(16.4%), Redken(10.6%), Matrix(5.8%) 등 살롱 기반 브랜드들이 두각을 나타내고 있으며, 최근에는 Olaplex, K18 등 본드 기술 기반 제품이 빠르게 확산되고 있다.

주목할 점은 최근 대형 기업들의 M&A 전략이다. P&G는 Mielle Organics를 인수했고, Unilever는 K18 및 Straand에 투자했다. 반면, 성장 정체를 겪는 기존 브랜드에 대해선 포트폴리오를 재편하고 있다.

<유니레버(Unilever)의 헤어 케어 브랜드>

[자료: Packaging World]

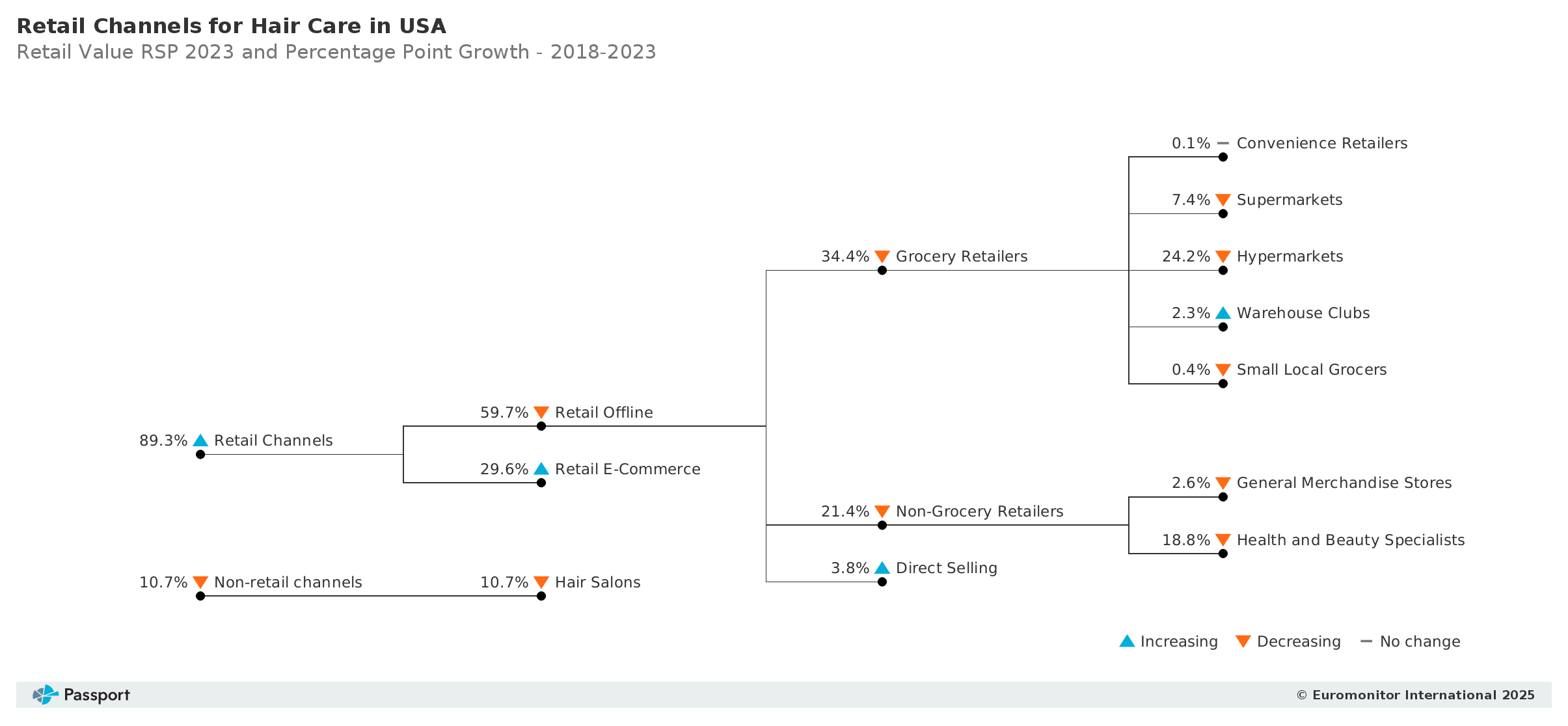

유통구조

미국 내 헤어케어 제품의 유통은 오프라인 소매 채널이 여전히 주요한 비중을 차지하고 있으나, 온라인 채널의 지속적인 성장으로 점차 구조 변화가 일어나고 있다. 유로모니터 자료에 따르면, 2023년 기준 전체 헤어케어 시장에서 오프라인 소매 유통이 약 60% 이상의 비중을 점하고 있으며, 이 중 대형마트와 드럭스토어가 주요 채널로 나타났다.

<미국 헤어 케어 유통 채널>

[자료: Euromonitor]

특히 슈퍼마켓 및 대형마트는 샴푸, 린스, 스타일링 제품 등 일상 사용 제품의 주요 구매처로 기능하고 있으나, 가격 민감도와 온라인 할인 경쟁 심화로 점차 그 비중이 소폭 감소하고 있는 추세다. 드럭스토어(예: CVS, Walgreens)와 같은 건강 및 미용 전문점은 기능성 제품과 프리미엄 브랜드 입점 확대를 통해 차별화된 고객층을 유지하고 있으며, 소비자의 충동구매 유도 측면에서 여전히 유효한 채널로 간주된다.

한편, 이커머스 채널은 2023년 기준 전체 시장의 약 30%에 육박하며 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 아마존(Amazon)과 월마트닷컴(Walmart.com)은 온라인 유통의 양대 축으로 자리 잡고 있으며, 아마존 프라임데이(Amazon Prime Day) 및 블랙프라이데이(Black Friday) 기간에는 헤어케어 제품이 주요 할인 품목으로 부각되며 판매량 급증을 이끈다. 실제로 Olaplex, K18, Redken 등 살롱 전용 브랜드도 이커머스를 통한 직접 판매 전략을 확대하고 있으며, 고객 리뷰와 알고리즘 기반 추천 시스템을 통해 브랜드 신뢰도를 강화하고 있다.

이 외에도 Ulta Beauty, Sephora와 같은 뷰티 전문 유통업체는 오프라인 매장과 온라인몰을 결합한 옴니채널 전략으로 프리미엄 제품군의 유통을 강화하고 있으며, 커스터마이징 브랜드나 신규 인디 브랜드의 주요 진출 창구로 기능하고 있다. 이러한 유통 다변화 전략은 소비자 접점을 확장하는 동시에, 각 브랜드의 마케팅 채널로도 활용되고 있다.

관세 및 인증·규제

미국 국제무역위원회(USITC)에 따르면, HS Code 3305.90에 해당하는 헤어케어 제품의 기본 관세율은 일반적으로 0%이며, 한국산 제품은 한미 FTA에 따라 무관세로 수입되어 왔다. 그러나 2025년 4월 트럼프 대통령이 ‘해방의 날(Liberation Day)’로 명명한 전면적 수입 관세 정책 변화로, 이제 한국산 제품에 대해서도 10%의 관세가 부과된다.

미국 내 수입 브랜드와 유통업체에 원가 부담이 가중될 전망이며, 많은 기업들이 공급망을 중국에서 동남아시아, 멕시코 등으로 다변화하려는 움직임을 보이고 있다. 미국 뷰티기사 글래머에 따르면 미국 소비자는 약 20% 이상의 가격 인상 효과를 체감할 것으로 예상된다.

제품 인증과 관련해서는 제품에 따라 FDA가 관할하는 21 CFR 700조 화장품 성분 사용 제한과 701조의 라벨링 요건을 준수해야 한다. 라벨링의 경우, INCI (국제화장품성분명) 명칭의 영문 표기, 정확한 용량 표시(fl, oz, ml 등), 제조자 또는 유통업자의 이름과 주소, 제품의 사용방법 및 경고문구를 표기해야 한다.

* 21 CFR 700조 사용 제한 성분 원문: https://www.ecfr.gov/current/title-21/chapter-I/subchapter-G/part-700)

또한 제품이 치료 목적이나 탈모 방지제, 두피 염증 및 가려움 완화제 등 약효를 주장하는 경우 해당 제품은 단순 화장품이 아니라 OTC 의약품으로 간주되어 FDA 등록, 의약품 라벨링 요건, 제조시설 등록이 요구된다. 물론 이러한 약리적 효능의 주장 없이 일반적인 미용 목적의 헤어케어 제품은 OTC 등록 대상이 아니다.

전망 및 시사점

미국 헤어케어 시장은 단순한 위생 관리용 제품에서, 개인의 미적 표현과 건강을 위한 셀프케어 영역으로 진화하고 있다. 이에 따라 기술 중심의 본드 제품, 맞춤형 포뮬러, 친환경·자연 유래 제품 등의 수요가 급증하고 있으며, 고가 살롱 품질의 대중화가 이뤄지고 있다.

한국 기업은 트리트먼트, 헤어 에센스 등 주요 카테고리에서 경쟁력을 보유하고 있으며, 특히 ‘가성비 프리미엄’, ‘모발 손상 복구’ 등 미국 시장의 주요 소비 트렌드에 부합하는 제품을 내세워 미국 소비자들의 지지를 얻고 있다. 최근 미국에서 주목받고 있는 ‘클린 뷰티’ 트렌드에 맞춰 브랜드 스토리텔링을 강화할 경우 더 큰 소비자 호응을 얻을 수 있을 것으로 기대된다. 또한 향후 미국 시장 진출에 있어서는 소비자 트렌드 변화뿐만 아니라 미국의 경제 상황과 환율 변동, 관세 정책 변화에 따라 수출 전략을 유연하게 조정할 수 있는 대응력이 요구될 것으로 전망된다.

자료: Euromonitor, Circana, Global Trade Atlas, Packaging World, Glamour, USITC, Code of Federal Regulations, KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (미국 헤어케어 시장동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

성장 잠재력을 가진 이라크 스마트홈 시장

이라크 2025-05-08

-

2

미국에서 제2의 전성기 맞은 K-뷰티

미국 2025-04-24

-

3

미국의 대중 관세 부과, 아마존 플랫폼에서 찾는 우리기업의 수출 기회

미국 2025-05-08

-

4

이탈리아 클렌징제품 시장동향

이탈리아 2025-04-24

-

5

태국 인스턴트 면류 시장 동향

태국 2025-05-14

-

6

'건강 챙김 소비'하는 미국 MZ, 코티지 치즈와 케피어 인기

미국 2025-07-07

-

1

2025년 미국 화장품 산업정보

미국 2025-07-01

-

2

2025년 미국 조선업 정보

미국 2025-05-08

-

3

2024년 미국 반도체 제조 산업 정보

미국 2024-12-18

-

4

2024년 미국 의류 산업 정보

미국 2024-11-08

-

5

2024년 미국 가전산업 정보

미국 2024-10-14

-

6

2024년 미국 리튬 배터리 산업 정보

미국 2024-09-04

- 이전글

- 다음글