-

2025년 1~3분기 베트남 FDI 유치 동향

- 투자진출

- 베트남

- 하노이무역관 유상철

- 2025-10-27

- 출처 : KOTRA

-

2025년 1~3분기 베트남 FDI 유치액 전년 동기 대비 15.2% 증가

韓, '증액투자' 힘입어 투자국 2위 기록

2025년 1~3분기 베트남 FDI 유치액 전년 동기 대비 15.2% 증가… 제조업 전체 FDI의 58.8% 차지

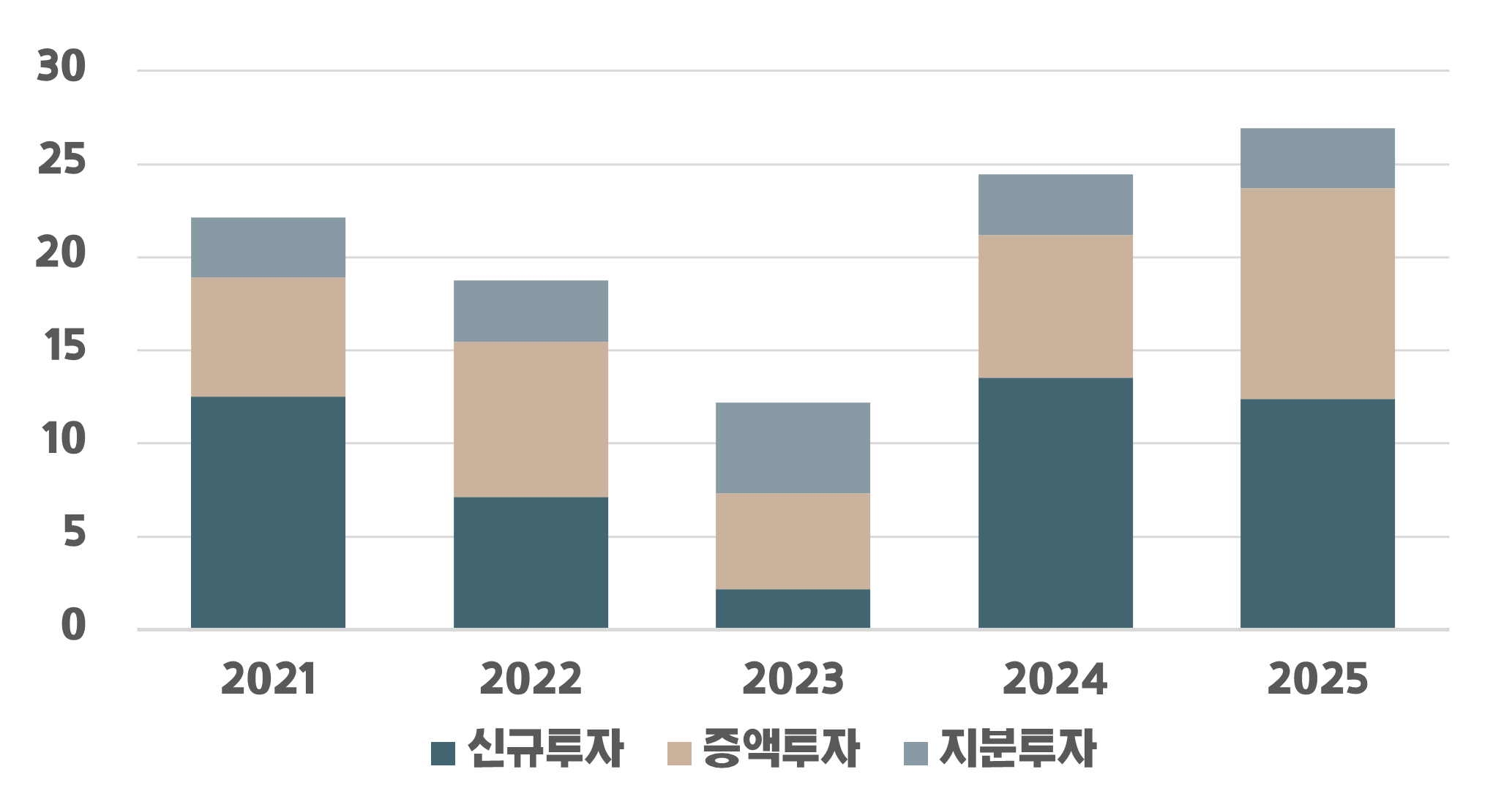

<2025년 1~3분기 베트남 FDI 유치 현황>

(단위: US$ 십억)

주: 연도별 1~3분기 수치

[자료: 베트남 통계총국]

2025년 1~3분기 베트남의 외국인 직접투자(FDI) 유치액이 전년 동기 대비 15.2% 늘어난 285억4000만 달러로 집계됐다. 신규 투자는 2926건으로 123억8000만 달러(+18.6%), 증액 투자는 1092건으로 113억1000만 달러(+48.0%)의 수치를 보였다. 같은 기간 집행액도 전년 동기 대비 8.5% 증가한 188억 달러로 최근 5년 기준 사상 최고치를 기록했다.

<2025년 1~3분기 對베트남 상위 5개 분야 투자 현황>

(단위: 건, US$ 백만, %)

연번

분야

프로젝트 수

투자액

증감률

1

제조·가공

2,107

16,794.3

7.4

2

부동산 경영

191

5,702.1

30.2

3

전문과학기술

816

1,527.6

80.3

4

용수공급·폐수처리

2,187

1,285.3

39.7

5

도·소매 및 수리

18

938.2

-997.5

주: 업종(분야)은 베트남 통계 기준이며, 정렬은 투자액 순

[자료: 베트남 재무부]

업종별로는 제조·가공업이 167억9000만 달러로 전체의 58.8%를 차지하며 투자 유치를 주도했다. 뒤이어 부동산 경영업(20.0%), 전문과학기술업(5.4%) 순이었다. 제조업 FDI는 전년 동기 대비 7.4% 증가했고, 신규 투자(72억7000만 달러)와 증액 투자(77억3000만 달러)가 비슷한 비중으로 유입됐다. 이는 미·중 경쟁 및 공급망 재편에 따른 생산 거점 이동 수요와 기존 투자국의 증설이 동시에 작용한 것으로 풀이된다.

<2025년 1~3분기 對베트남 제조·가공업 신규·증액·지분 현황>

(단위: 건, US$ 백만)

구분

신규투자

증액투자

지분투자

프로젝트 수

1,052

637

418

투자 금액

7,270.1

7,733.4

1,790.7

[자료: 베트남 재무부]

'신규투자'의 싱가포르 vs '증액투자'의 한국

<2025년 1~3분기 對베트남 상위 10개 지역 투자 현황>

(단위: 건, US$ 백만, %)

연번

지역

프로젝트 수

투자액

증감률

1

싱가포르

813

6,918.6

-5.9

2

한국

1,176

4,306.0

48.9

3

중국

1,530

3,426.3

6.2

4

일본

485

2,532.1

-2.0

5

홍콩

571

2,157.3

-16.6

6

말레이시아

79

1,717.8

1,368.7

7

대만

371

1,442.3

0.5

8

스웨덴

12

1,020.8

92,343.4

9

태국

69

928.2

609.0

10

버진아일랜드

72

855.2

91.5

주: 정렬은 투자액 순

[자료: 베트남 재무부]

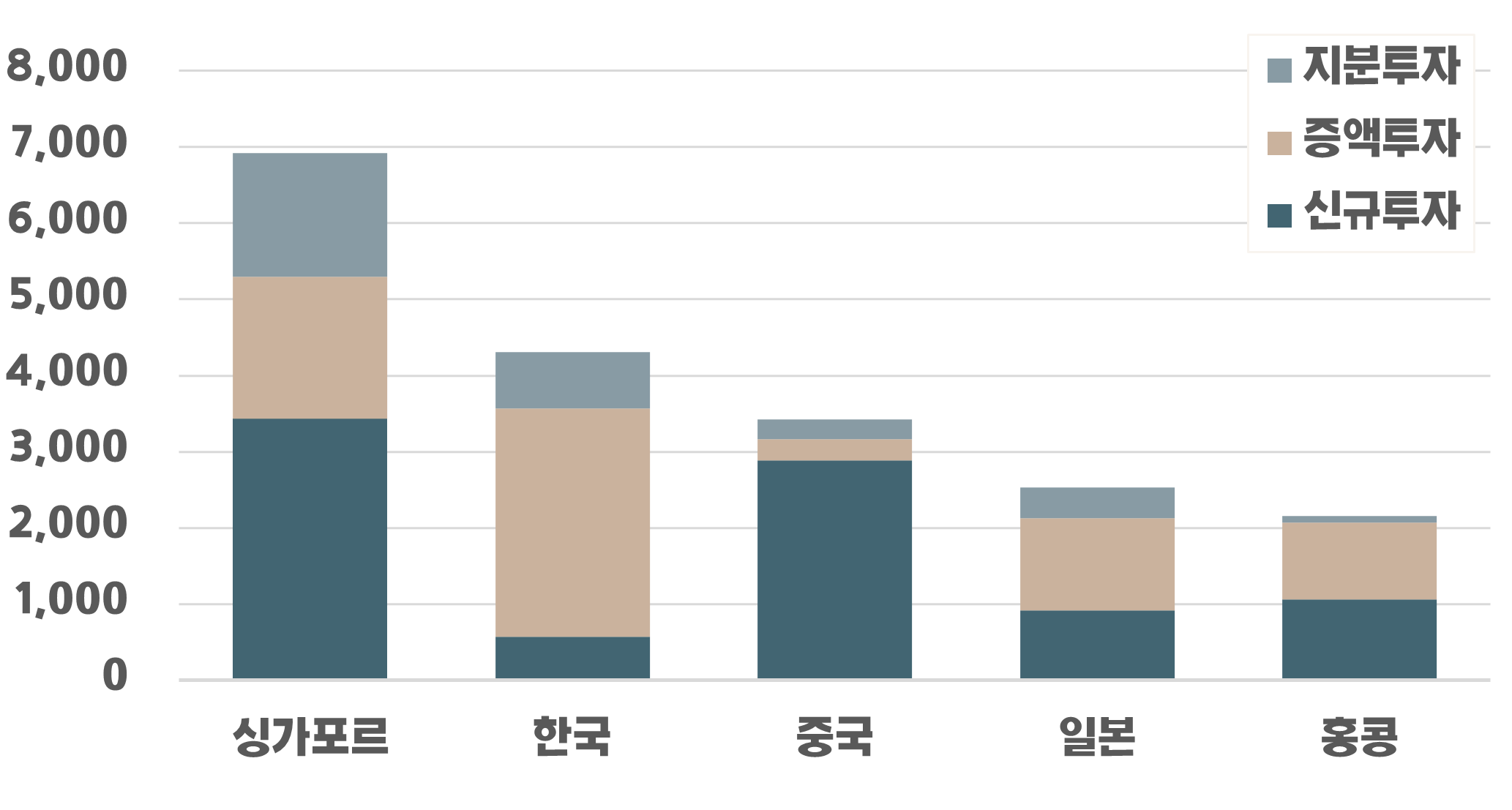

국가별 투자 현황을 보면, 싱가포르가 69억1000만 달러(24.2%)로 최대 투자국이었으며, 한국이 43억 달러(15.1%)로 2위를 차지했다. 중국(34억2000만 달러, 12%), 일본(25억3000만 달러, 8.9%), 홍콩(21억5000만 달러, 7.6%) 순으로 뒤를 이었다. 싱가포르·중국·홍콩은 신규 투자 비중이 높게 나타난 반면, 일본은 기존 투자 확대가 크게 증가했다.

<2025년 1~3분기 對베트남 주요 투자 지역 신규·증액·지분 투자 현황>

(단위: US$ 백만)

[자료: 베트남 재무부]

한국의 對베트남 투자도 증액 투자가 주도했다. 같은 기간 한국의 투자 규모는 전년 동기 대비 48.9% 증가했으며, 신규 투자는 상위 투자 5개국 중 가장 작은 330건(5억6000만 달러)에 그쳤지만 증액 투자는 213건(30억 달러)에 달했다. 이는 한국은 2010년대 다수의 기업이 생산기지 이전을 상당수 완료했으나, 기타 국가들은 여전히 진행 중인 측면과도 일부 관련이 있는 것으로 보인다.

업종별로는 제조·가공업(34억4980만 달러, 80.1%), 도·소매 유통 및 수리 서비스업(3억7970만 달러, 8.8%), 전력 생산·판매(1억1040만 달러, 2.6%) 순으로 여전히 제조업 투자가 가장 높게 나타났다.

<1988년~2025년 3분기 한국의 분야별 對베트남 투자 현황>

(단위: US$ 백만, 건)

[자료: 베트남 재무부]

FDI 질적 전환: 반도체 등 첨단기술 투자 확대

최근 들어 베트남은 단순 노동집약적 생산기지를 넘어 반도체 후공정(패키징, 테스트) 및 R&D 센터 유치에 집중하고 있다. 미국과의 관계 격상 이후 반도체 공급망 협력이 강조되면서, 관련 미국 기업들의 투자가 두드러졌다.

대표적으로 앰코(Amkor)는 박닌성에 약 16억 달러 규모의 후공정 공장을 설립하고 2024년부터 양산 체제를 확대하고 있으며, 마블(Marvell)은 다낭과 호치민을 중심으로 R&D·칩 디자인 역량을 강화해 베트남을 글로벌 R&D 허브 3위 규모로 키우고 있다. 이러한 미국계 반도체 기업 중심의 투자는 베트남의 반도체 공급망 고도화 전략과 맞물려 지속될 전망이다.

베트남 정부 또한 '2030년 반도체 엔지니어 5만 명 양성'을 포함한 국가 전략을 발표하며 인력 공급에 주력하고 있다. 이는 향후 베트남의 FDI가 기술집약적 고부가가치 산업으로 재편되는 중요한 기점이 될 것으로 보인다.

투자 환경 리스크: '제8차 전력개발계획(PDP8)'의 이행

FDI의 양적 성장에도 불구하고, 전력 공급 안정성은 2025년 베트남 제조업 투자에서 여전히 핵심 리스크로 지적된다. 북부 지역을 중심으로 전력 수요 급증 우려가 지속되며, 공업단지 전력 인프라 개선 필요성이 제기된다.

베트남 정부는 2021~2030년을 대상으로 제8차 국가전력개발계획(PDP8) 이행을 본격 추진하고 있다. PDP8은 석탄 발전 의존도를 점진적으로 낮추고, LNG 발전 및 재생에너지(태양광·풍력) 확대를 핵심 축으로 한다.

또한 LNG 발전 프로젝트에 대한 해외 투자 관심이 증가하고 있으나, 복잡한 인허가 절차, 전력구매계약(PPA) 체계의 불확실성, 연료비 전가 메커니즘 등 제도적·금융적 과제가 남아 있다. 이러한 요소는 제조업 FDI의 안정성을 좌우할 주요 변수로 평가된다.

시사점

2025년 들어 베트남은 제조업 중심 FDI가 꾸준히 확대되며 한국기업에 핵심 생산 거점으로서의 중요성을 더욱 공고히 하고 있다. 특히 한국은 기존 법인 증설을 통해 생산능력과 기술 경쟁력을 강화하는 전략이 유효하게 작동하고 있어, 단기적 진입보다는 확장·고도화 중심의 투자전략이 더욱 적합한 시장으로 평가된다. 최근 미국계 반도체 및 R&D 투자도 증가세를 보이면서, 베트남 정부의 기술집약 산업 육성 정책과 맞물린 첨단 분야 협력 기회가 부각되고 있다.

다만, 최근 중국계 기업의 대규모 진출이 이어지면서 기술·엔지니어 인력 확보 경쟁이 심화되는 점은 한국기업이 직면한 현실적 부담으로 나타난다. 여기에 북부 지역을 중심으로 한 전력 공급 불안정 역시 리스크 요인으로, PDP8 이행 속도와 전력구매계약(PPA) 제도 개선이 향후 생산 안정성에 중요한 변수로 작용할 전망이다.

따라서 한국기업은 기존 생산 거점의 자동화·고도화 투자를 통해 경쟁력을 유지하는 동시에, 입지 선정 단계에서 전력·인력 공급 안정성을 먼저 검토해야 한다. 공급망 재편이 지속되는 가운데, 베트남은 여전히 전략적 거점이지만, 기술인력 확보 전략과 인프라 리스크 관리 역량이 향후 성과를 좌우하는 관건이 될 것으로 보인다.

자료: 베트남 재무부, 베트남 통계총국, 현지 언론 등 KOTRA 하노이무역관 자료 종합

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

KOTRA의 저작물인 (2025년 1~3분기 베트남 FDI 유치 동향)의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

-

1

'미국의 식량 창고' 아이오와주의 투자 기회

미국 2025-10-27

-

2

IREE 2025 참관기, 인도 철도 혁신이 보인다

인도 2025-10-27

-

3

체코 최대 산업기술 전시회 'MSV 2025' 참관기

체코 2025-10-27

-

4

2025년 베트남 MZ세대가 선택한 카페 음료

베트남 2025-10-27

-

5

한-말레이시아 FTA 협상 타결…서비스·투자 자유화와 신통상 협력 강화

말레이시아 2025-10-28

-

6

코넥타동 피노이 법(Konektadong Pinoy Act), 필리핀 디지털 인프라 혁신의 제도적 전환점

필리핀 2025-10-29

-

1

2025년 베트남 철강 산업 정보

베트남 2025-07-07

-

2

2025년 베트남 전자산업 정보

베트남 2025-05-13

-

3

2025년 베트남 섬유의류 산업 정보

베트남 2025-04-11

-

4

2025년 베트남 자동차산업 정보

베트남 2025-04-02

-

5

2024년 베트남 전력 및 에너지 산업 정보

베트남 2024-12-10

-

6

2024 베트남 건설산업 정보

베트남 2024-11-06